「現場で必死に動いてるのは自分たちなのに、なんで管理部門だけラクして評価されてるの…?」

「会議では資料で評価され、現場の苦労はスルーされる」

「異動希望は通らず、管理部門は高みの見物…」

こんなモヤモヤを抱えた30代サラリーマンへ。

この記事では、“管理部門がずるく見える本当の理由”と、現場職でも損をしないためのキャリア設計術を具体的に解説します。

メーカー営業として現場と管理部門、両方に接してきた僕の実体験から語ります。

「管理部門ってずるいよな…」と思ったあなたが、「次の一手を選べる」ようになる。

それがこの記事のゴールです。

なぜ「管理部門はずるい」と感じてしまうのか?

管理部門の人間は定時で帰れて、ノルマもない、責任も少なそう。ずるい。

そんなふうに見えるからこそ、不公平感を覚えるのも無理はありません。

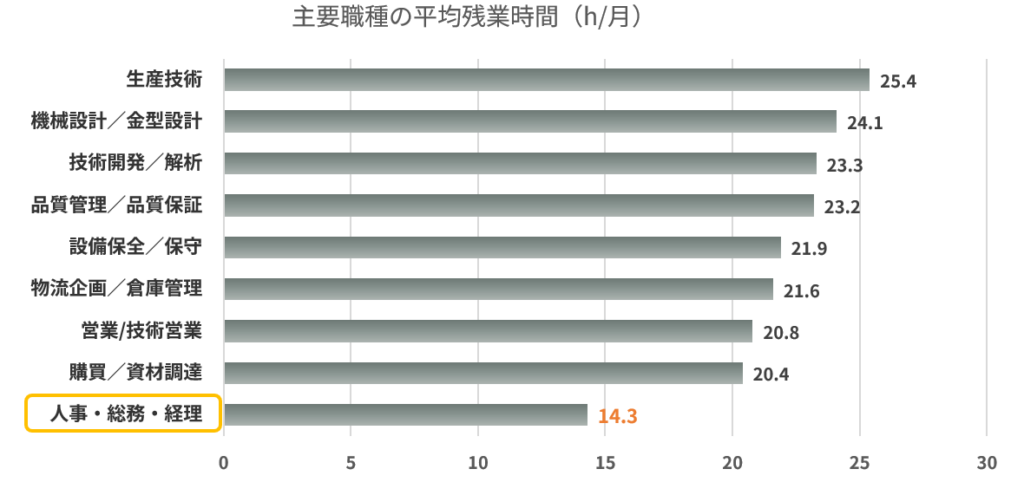

たとえば、メーカーの主要職種でみた時の平均残業時間は以下の通り。

明らかに管理部門の人たちの負担が軽そうに見えますよね。

でも実はこの“モヤモヤ”、見え方と評価の構造に原因があるんです。

表に出ない仕事だから評価されにくい

営業職や技術職の現場とちがって、管理部門の仕事は見えにくい。 だからこそ、その大変さも伝わりづらいんですよね。

でも実際は「見えない=楽してる」わけじゃないんです。

表に出ない=成果が見えない

管理部門の仕事って、基本的に「裏方」なんですよね。

総務や経理、人事、法務といった部署の多くは、直接売上に関わることがない。

だからこそ、目に見える「成果」が出しづらい。

現場職と比較して、管理部門の評価が難しい理由を整理すると…

営業や技術

- 成果が数字で見える(例:「○件受注」「売上◯円」「対応した不具合件数」)

- 成果が出れば表彰やインセンティブがある

- 成果が見えやすいため、上司や周囲からのフィードバックも得やすい

管理部門

- 成果が「ミスゼロ」「トラブルゼロ」など“何も起きなかったこと”

- 問題なく回っていても、それが当然とみなされやすい

- 専門知識や正確さが求められるのに、可視化されにくい

つまり、「静かな仕事ほど評価されない」構造があるわけです。

これって実はすごいことなのに、誰にも気づかれず、報われにくい。

僕の元同僚(営業)がボヤいてた話

前の職場(自動車部品メーカー)にいたときのこと。中小企業だったので、製造現場と管理部門の距離が近かったです。

現場で働く僕らは、毎日トラブルや客先対応に追われてクタクタ。 そんなある日、雑談の中で「事務っていいよな〜、冷房の効いた部屋で座ってるだけだし」って言っちゃったんですよ。

そしたら、隣にいた総務の女性が静かにこう言ったんです。

「現場が止まらないように、私たちは“全部の手続きを抜け漏れなく回してる”だけです」

……そのとき、ハッとしましたね。 “問題なく進んでる”って、当たり前じゃなかったんだって。

👉表に出ない仕事は、どうしても軽く見られてしまいます。

でも、現場が止まらずに回るのは、管理部門が見えないところで地道に支えているからなんですよね。

イチロウ

イチロウ正直、管理部門ってラクそうに見える日もあるんスよ。

見えないだけで、神経すり減らす仕事を日々こなしてる。うまく見えるってことは、ちゃんと機能してる証拠だな。

「偉そう」「勘違い」と言われる理由とは?

管理部門って、なんか「偉そう」とか「現場の気持ちをわかってない」って言われがちですよね。

でも、これって本人たちの態度というより、組織構造や役割の違いが引き起こしてる“すれ違い”だったりします。

「口だけ出してる」ように見える構造

現場からすると、こんなふうに感じることってありませんか?

- いきなりルールやフォーマットの変更を通達される

- 仕事の全体像を知らないのにダメ出しだけされる

- 現場の提案よりも「リスク」「社内規定」で潰される

これ、たしかに“上から目線”に見えるかもしれません。

でも実は、管理部門は

- 「ルール順守」や「リスク排除」を最優先される立場

- 各部署の調整役として中立=誰かの味方になりきれない

- 組織の中で“正しさ”を守る役割を持たされている

…という背景があるんです。

つまり、態度が偉そうなんじゃなくて「そう振る舞わないといけない役割」なんですよね。

勘違いされやすい「間接部門のジレンマ」

たとえば人事や法務って、現場のやりたいことを止める側に回ることが多いです。

でもそれは、

- 労務リスクやコンプラ違反を防ぐ責任がある

- ミスや事故の責任を現場にかぶせないようにする

- 経営層や監査対応も視野に入れて動いている

といった“守りの仕事”としての使命があるからこそ。

それが現場から見ると、「現実を知らない理屈だけの人」に映ってしまうんですね。

「偉そう」「勘違い」と感じるその背景には、 管理部門なりの責任や制約がある。

そこを知っておくだけで、少し見え方が変わってくるかもしれません。

たしかに…口だけ出してくる感じに見えるとき、正直イラッとするんスよね。

ああ。でもな、彼らも板挟みの中で「言わなきゃいけない立場」ってだけかもしれんぞ。

「管理部門はいらない」とまで言われる構造的背景

「もう管理部門いらなくない?」

そんな極端な声、現場の雑談で聞いたことがある人もいるかもしれません。

でも、それって本気で言ってるというより、「役に立ってるのか見えない」ことへの苛立ちだったりするんですよね。

売上に直結しない=貢献してない?

現場職と違って、管理部門は「直接的に利益を生み出す仕事」ではありません。

- 営業は数字を出せば評価される

- 技術職は成果物やスキルで評価される

- 一方、管理部門は“何も問題が起きないようにする”ことが評価基準

この「貢献が見えにくい構造」こそが、 「いなくても困らないんじゃないか」という誤解を生んでいるんです。

ムダに見える存在が支えてる

僕がいた現場でも、総務や人事の資料作成や社内調整が「意味あるの?」と感じることがありました。

でも、あるとき総務の人が急病で休んだときに、 備品の発注や業者との連絡、社内報告が全然回らなくなって大混乱。

「普段、全部1人でやってくれてたんだな…」と、そこで初めて気づいたんですよね。

目立たないけど、地味に回す力があるのが管理部門なんです。

「じゃあAIで代替できる?」という問い

最近では「バックオフィスはAIで効率化できる」なんて言われることもあります。

たしかに、定型業務や入力作業は自動化されていくかもしれません。

でも、以下のような“人間くささ”が求められる部分は、むしろ今後ますます重要になります。

- 各部署との“温度感ある調整”

- グレーゾーンの判断とリスク回避

- 社内外の利害調整と根回し

「いらない」と感じる背景には、見えづらいだけの構造的役割があります。

逆に言えば、「見える化」していくことが、管理部門自身の今後の課題なのかもしれません。

正直、「管理部門いらないんじゃ…?」って思ったこと、あります…(苦笑)

でもな、いなくなった瞬間に現場が回らなくなるのが、裏方ってもんだ。

なぜ現場は軽視されがちなのか?組織論から読み解く

「現場って、なんでこんなに軽視されてるんだろう?」

そう感じたこと、ありませんか?

汗をかいて、数字を追って、トラブルに追われているのに、 評価や意思決定の場にはなかなか呼ばれない……。

実はこれも“組織構造の仕組み”が背景にあるんです。

ホワイトカラー優位の組織構造

多くの企業では、組織の中核が「企画・経営・管理」といったホワイトカラー職で構成されています。

その結果、以下のような「見せ方が上手な部門」が優遇される構造ができてしまうんです。

- 意思決定層が「管理部門」に偏りがち

- 評価制度もホワイトカラー基準で設計されやすい

- 現場の「泥臭さ」や「機転」が正当に評価されにくい

間接部門の声が大きくなるメカニズム

会議や資料作成、稟議フローなど、社内の意思決定の多くは管理部門経由で回されます。

これにより…

- 管理部門が情報のハブになる

- 発信力と調整力を持つ側が、評価されやすくなる

- 現場は「実行するだけ」の立場に置かれがち

実際、僕のいた会社でも、経営会議の資料を作るのは管理部門。

現場が「こうしたい」と言っても、「稟議が通らない」と却下されることも多々ありました。

構造的に「声が届きにくい」仕組み

現場が軽視される理由は、感情論ではなく“設計の問題”だったりします。

たとえば…

- 多拠点の現場職は、本社の声に比べて伝達が遅れがち

- トラブル対応で常に忙しく、発信に時間を割けない

- 現場改善の提案が「コスト要因」として扱われる

このように、物理的にも心理的にも“声が届きにくい構造があるんですよね。

じゃあ、どうすればいいのか?

答えはひとつ。現場の知恵や工夫を“仕組み化して見せる”こと。

「現場はただ働くだけじゃない」ってことを、ちゃんと可視化していくことが、 軽視されないための第一歩です。

このあたりの詳しい方法は以下の記事で解説しています。

参考記事 【30代必見】メーカーで出世コースに行ける部署の選び方とは?

なんかもう、俺らって、黙って働いてるだけじゃダメなんスね…。

ああ。だからこそ、伝える努力も“現場の仕事”の一部なんだ。

【感情の整理】あなたのモヤモヤは“正当”です

「なんかずるいよなぁ、管理部門って…」

そう感じる自分に、どこか罪悪感やモヤモヤを覚えたことはありませんか?

でもその気持ち、間違ってません。 むしろ、「ちゃんと見えてる証拠」ですよ。

不満の裏には「不平等の感知センサー」がある

心理学には「公平性理論」という考え方があります。

これは、以下のようなときに不満や怒りが生まれるという理論。

- 自分の努力と報酬のバランスが釣り合っていないと感じたとき

- 他人の待遇・評価と比べて不公平だと感じたとき

- 自分の貢献が十分に認識されていないと感じたとき

つまり、「管理部門は楽して得してる」と感じるのは、 あなたの中に本気で働いているからこその違和感があるということ。

感情は否定しなくていい。分析すれば武器になる

僕も若い頃、よく思ってました。

「あっちは涼しい部屋でパソコンカタカタ、こっちは汗だくでトラブル対応だぞ?」って。

そんな中、自分のモヤモヤを落ち着いて考えてみた時がありました。

「なんで納得いかないのか?」

「どこに不公平感があるのか?」

そこで気づいたのは、たとえば、現場での「段取り力」や「ちょっとした気配り」を大事にしている自分がいること。

そして、「トラブル時に即断即決できる判断力」や「臨機応変に対応する力」が自分の強みだったってこと。

こうした「他者と比較したときに感じる違和感」って、自分の“価値観”と”仕事のスタイル”を照らすヒントになるんだと、そのとき実感しました。

「ずるい」と感じた先に何をするか

モヤモヤしたまま働き続けるのは、精神的にも体力的にもきつい。

でも、「なんでそう思うんだろう?」と立ち止まってみると、 自分がどんな働き方をしたいのか、何を大事にしてるのかが見えてきます。

- 正当に評価されたい

- 理解し合えるチームで働きたい

- 管理部門と対等に意見を出し合いたい

そう思える自分に、胸を張っていいと思いますよ👍

そしてそれは、転職や異動といった選択にもつながる「ヒント」にもなりますから。

あなたのモヤモヤは甘えでも嫉妬でもなく、「現場をちゃんと見ている人間の大切な感覚」なんです。

正直、「ずるい」って思う自分が、なんか小さく見えて嫌だったんスよね…。

それはむしろ、“ずるさ”にちゃんと気づける視点を持ってる証拠だな。大事にしていこう。

「管理部門が得して見える」構造の正体と対処法

管理部門は「裏方ゆえに評価されにくい」と言われます。

実際、トラブルなく回しているだけでもすごいのに、それが当たり前として扱われがちなのも事実。

でも一方で、評価の場になると、なぜか管理部門のほうが高く評価されているように見えること、ありませんか?

このギャップの正体は、「成果の見えやすさ」と「発信のしやすさ」という構造上の違いにあります。

つまり、管理部門は「報われにくい」一方で、「評価されやすい仕組みの中にいる」という二面性を持っているんです。

ここからは、その「評価されやすく見える構造」と、現場としてできる対処法を具体的に紐解いていきます。

「評価されやすい管理部門」と「目立たない現場」のギャップ

一部の管理部門は「エリート部署」とみなされることもあります。

特に本社付きの企画・法務・人事系などは出世コースと結びつきやすく、評価制度上も有利な位置に置かれやすいです。

「同じ会社なのに、なんであっちは評価されやすくて、こっちは空気扱いなんだろう?」

そんなモヤモヤ、感じたことないですか?

現場が主役なのに、評価のスポットライトが管理部門に当たっている感じ。

そこには“評価の仕組み”という落とし穴がありました。

評価されやすい管理部門の特徴

管理部門は「ふだん何をしているのかわからない」にもかかわらず、特定のシーンでは「評価されやすく見える」。

その理由を整理すると…

- 数字・資料・会議など“見せやすいアウトプット”が多い

- 役員・本社に近く「上層部に伝わりやすい仕事」をしている

- 期初の目標が明確で、評価指標に沿って振り返りやすい

👉裏方であるがゆえに見えづらい仕事が多い一方、数値化・文書化・資料化される業務も多い。

「外に見える部分」だけを見れば評価につながりやすい──そんな構造的な特徴があります。

目立ちにくい現場職の実態

一方、営業や技術といった現場職には…

- トラブル対応や細かい段取りなど「見えない貢献」が多い

- 毎回違う現場・顧客・状況に対応していて、再現性が低い

- 成果がチーム単位で評価され、個人の貢献が埋もれやすい

僕自身、前職で現場を担当していたとき、 日々こなしている“段取り・対応・フォローアップ”が評価された記憶って、ほとんどありません。

むしろ、「トラブルを起こさないのが当然」みたいな扱いで、 「何も言われない=問題ない=評価しない」という空気すらありました…。

このギャップにどう立ち向かう?

管理部門が悪いわけじゃありません。

ただ「見えやすいかどうか」が、こんなにも差を生むという話です。

だからこそ、現場側も“見せ方”を意識する必要があります。

- 日報や週報に、自分の工夫・判断・成果を一文でも記録する

- 会議で「何をしたか」ではなく「なぜ・どう工夫したか」を話す

- 他部署との連携や貢献が見える場面では、控えず発信する

黙ってちゃ伝わらない。

伝わらなきゃ評価されない。

だったら、自分から“見える形”にしていく。

それが現場の処世術です。

結局、評価って“見えるかどうか”なんスね…くやしいけど納得っス。

ああ。でも君の仕事には価値がある。あとは、それを“伝える力”だ。

管理部門の仕事は本当に楽なのか?業務の裏側を可視化

「管理部門って楽そうだよな」──そう思ったことがある人、多いのでは?

たしかに、外から見ると、定時で帰って冷房の効いた部屋でパソコンを打ってるだけに見えますよね。

ここでは、管理部門の“見えない苦労”を掘り下げていきます。

見えないだけで高ストレスな業務

管理部門の仕事は、ミスが許されない繊細な業務の連続です。

- 法務や経理は1件のミスで全社に影響が及ぶ

- 人事・総務は「社内の誰からも文句が出ない運用」が求められる

- 各部門の“調整役”として板挟みにされやすい

つまり、表に出ずに正確性を保ち続けることが前提であり、精神的なプレッシャーも非常に大きいのが実態です。

技術職から見た“管理部門の凄み”

現場のトラブル対応に追われる立場からすると、「ノルマも客先対応もない管理部門は気楽そう」と思ってしまいがちです。

しかし、たとえば…

- 部品調達の遅れを1日で解決してくれた資材課

- 新規案件のリスクを事前に洗い出してくれた法務

- 月末の怒涛の処理を淡々と回してくれる経理

こうした“見えない貢献”に支えられて、自分たちが動けている現実に、ふと気づかされることがあるんですよね。

「見えにくさ」が“誤解”のもと

つまり、管理部門の仕事は「楽だから何も言われない」のではなく、「見えないから誤解されやすい」だけなんです。

一見ラクそうに見える静かな仕事にも、絶えず責任と神経が詰まっている。

その裏側を知るだけでも、現場と管理部門の距離は少し縮まるのかもしれません。

言われてみれば、裏で助けてもらってること多いんスよね。

ああ、表に出ないだけで、ちゃんと支えてくれてるんだよな。

「現場の工夫が伝わらない」という構造的な壁

現場で日々行っている細かな工夫や気配り、判断の積み重ね──。

あなたの頑張りが、会社や上層部に届いていないと感じることありませんか?

実はそれ、「伝え方が下手だから」ではなく、「伝わりにくい構造」が背景にあるんです。

なぜ“伝わらない”のか?仕組みの問題

現場の声が埋もれがちな理由は、主に以下のような構造的なものです。

- 現場と本社・管理部門との物理的・心理的距離

- 発信する場(会議・報告資料など)を管理部門が設計している

- 現場の判断や工夫は、その場その時の「即応力」であり、再現・記録が難しい

👉つまり、伝わらないのは現場のせいではなく、「表現する機会と仕組みがない」ことが問題なんですよね。

現場ならではの“伝わらなさ”

たとえば現場でこんなこと、ありませんか?

技術職の例

- 客先の仕様変更に対し、即席で図面を直して納期を死守

- 工程の不備に気づき、自主的にライン調整を実施

- 製造トラブルを事前に察知して、設備を調整し未然に回避

営業職の例

- 顧客とのトラブルを現場でその場で交渉して丸く収める

- 社内の納期調整やイレギュラー案件に柔軟対応

- クレーム寸前の対応で信頼を得て追加受注を実現

こうした“その場の判断力”や“対人調整力”は評価に反映されにくく、報告もしづらい。

でもそれが組織を救っている場面ってけっこう多いですよ。

どう可視化すればいいのか?

「現場の強み」は、“感覚”ではなく“言語化”によって伝わります。

- 日報に「判断理由」や「工夫した点」を書く

- 小さな成功体験も、チーム内や上司に口頭で共有する

- 改善策や対応策を簡単に“まとめ資料”にして提出しておく

こうすることで、上司や管理部門も「現場のリアルな知恵」に気づきやすくなります。

たしかに…俺のやってる工夫って、見えてないだけで、けっこうあったのかも…。

小さな判断も現場の財産だ。伝えるだけで変わるぞ。

「ずるい」を超えてキャリアを設計するために

「管理部門ばかり得している」

「自分たちは評価されない」

そう感じて腐ってしまう前に、“どう立ち回るか”を考えることが今後のキャリアにおいて重要です。

「評価されづらい仕事」だからこそ武器になる

特に現場系の仕事は、トラブルや段取りに追われがちで、派手な成果が出にくいですよね。

しかし、こうした仕事には以下のような強みがあります。

- 現場での即応力や段取り力

- 多様な状況下での柔軟な判断力

- チームや他部署との実務的な連携力

これらは、「再現性あるスキル」として転職市場でも十分通用する力になります。

一方、管理部門は評価されやすく見える反面、「転職が難しい」と言われることも。

その理由は、社内業務の特殊性や調整業務が多く、外部から見て評価しづらい実績が中心となるため、市場価値が伝わりにくいからです。

感情を「行動」に変えよう

「ずるい」と感じる気持ちを抱えたままでは、ストレスが溜まるだけ。

大事なのは、それをきっかけにして一歩を踏み出すことです。

- 日々の工夫や成果をメモに残す

- 会議や報告で“伝える努力”を意識する

- 自分の価値観や強みを整理しておく

こうした行動は、「自分のキャリアを自分で設計する」ことにつながっていきます。

異動や転職という選択肢も、その延長線上にありますよ👍

たしかに、「ずるい」って言ってるだけじゃ何も変わらないスね。

ああ。気づけたなら、もう第一歩は踏み出してる。あとはどう動くかだな。

【まとめ】管理部門が「ずるい」と感じたら取るべき次の一手

「管理部門はずるい」

現場でまじめに働いてきた人なら、誰でも一度は感じたことがあるハズ。

でも、そこで止まらずに“どう動くか”が、あなたのキャリアを左右します。

最後に、あなたの状況にあわせた3つの選択肢をご紹介しますね。

今の現場を続けたい人へ

「現場は好き。でも評価されづらいのがつらい」

そんな人は、今の仕事の中で“伝え方”を変えてみましょう。

- 日報や週報に工夫や判断を記録する

- 会議では「成果」より「工夫・改善」に焦点をあてて報告する

- 他部署への貢献も積極的に言語化する

これだけでも、評価されるチャンスは確実に広がりますよ👍

今のがんばりが報われなくて悩んでいる方は、以下の記事も参考にしてみてください。

参考記事 【要注意】評価されない30代が腐る原因と明日からの逆転術

管理部門に行きたい人へ

「もっと安定した働き方をしたい」

「調整や事務の方が得意」

そう思ったなら、異動という選択肢もアリです。

その際に具体的にやるべきことは以下の3つ。

- まずは社内で募集が出ている管理部門の求人をチェックし、求められるスキルを洗い出す

- 自分が関わってきた業務の中から、書類作成・調整・計画立案など“事務的スキル”を棚卸し

- 異動希望の際には「業務改善の提案」など実績をエピソードで伝えられるよう準備する

評価軸を理解し、自分の強みを“伝わる形”で提示することが、希望を叶える第一歩になります。

以下の記事はメーカー寄りではありますが、管理部門へ異動したい人にはぜひ参考にしてほしいです。

参考記事 【30代向け】メーカーの楽な部署ベスト5!移り方まで徹底解説

ちなみに「管理部門への転職」という道もアリです。

未経験からの挑戦でも後押ししてくれる、「管理部門特化の転職エージェント」に相談してみるのがオススメ。

WARCエージェント

![]()

![]()

BEET-AGENT:経理・会計特化。専門スキルを武器にしたい人にピッタリ

ジャスネットキャリア:会計事務所・コンサルに強く、キャリアチェンジにも心強い

別の選択肢で「損しない働き方」を探したい人へ

「この会社ではもう報われないかも」

「プライベートも大事にしたい」

そう感じたなら、いまが「環境を変えるタイミング」かもしれません。

現場で培った段取り力や即応力は、他社でも通用する強みです。

まずは、自分に合う職場が他にないか、視野を広げてみることから始めましょう。

たとえば、自分の職場の評価が他と比べてどうなのか。

それを客観的に知りたいとき、口コミサイトを活用して“リアルな声”に触れるのもひとつの手です。

参考記事 【信憑性を最重視】転職口コミサイトのおすすめTOP10

そして、「転職すべきかどうか」迷っているなら、以下の記事で「どうすべきか」が見えます。

参考記事 【30代必見】転職すべき?残るべき?後悔しない5つの判断基準

どの道を選ぶにせよ、「黙っていても報われる時代」は終わってます。

その現実から目をそらさず、自分の手でキャリアを切り拓いていきましょう。

俺にできること、まだありそうっスね…!

あるさ。選ぶだけだ。止まらなければ、もうそれは前進だ。

今日も良い一日を!