「毎日遅くまで設計作業、子どもの寝顔しか見ていない…」

「将来、技術者として成長できるのか不安で仕方ない…」

「このまま一生この働き方で大丈夫だろうか…」

そんなモヤモヤを感じていませんか?

- 家族と過ごす時間が削られている気がする

- キャリアアップの道筋が見えず先が見えない

- 現職では新しいスキルが身についている実感がない

- 評価されにくく、働き方も変わらない

- 情報収集はしているけど、次の一歩を踏み出せていない

この記事では、そんな自動車業界の設計がきつい30代家庭持ち男性向けに、取るべき戦略を5つご紹介します。

もちろん、これから目指す人にとっても、有益な内容になっています。

僕は自動車部品メーカーで15年以上、開発現場に近い営業として数多くの設計職を支援してきました。

その経験から、設計職でも「家庭時間を取り戻すリアルな方法」を解説します。

家庭もキャリアも諦めたくないあなたにこそ読んでほしい内容です。

続きを読めば、「今、自分に合う一歩」が見えてきますよ。

ちなみに自動車業界への転職、もしくは自動車業界内で別の会社への転職を本気で考えている人は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

参考記事 【30代向け】知らないと失敗?自動車業界への転職完全ガイド

自動車業界の設計職がきついと言われる6つの理由と「向いている人」とは

自動車業界では今、認証不正やリコールといった問題が注目され、「設計」という仕事の責任がこれまで以上に重くなっています。

日々の納期に追われながらも、品質と安全の最前線に立ち続けるのは、想像以上に神経をすり減らす仕事です。

ここでは「設計がきついと言われる6つの理由」と、この仕事に向き合ううえでのヒントをお伝えします。

納期プレッシャーと長時間残業―「機械設計はきつい」のリアル

とくに新規車種の開発プロジェクトでは 、スケジュールが週単位で前倒し されることも珍しくありません。

理由はシンプルです。

- 競合モデルの発売日が迫る

他社が一週間早く出せば、販売台数が数万台変わる。上層部は秒単位で焦る。 - サプライヤーからの部品納期がズレる

例えば、部品不足でECUが届かない…その穴埋めを設計が背負う。 - 仕様変更が頻発する

EVバッテリーの更なる薄型化が必要に→レイアウト再設計。CADを開けば「また全部やり直し」と呆然。

上記のような要因が重なると、残業時間はあっという間に膨れ上がります。

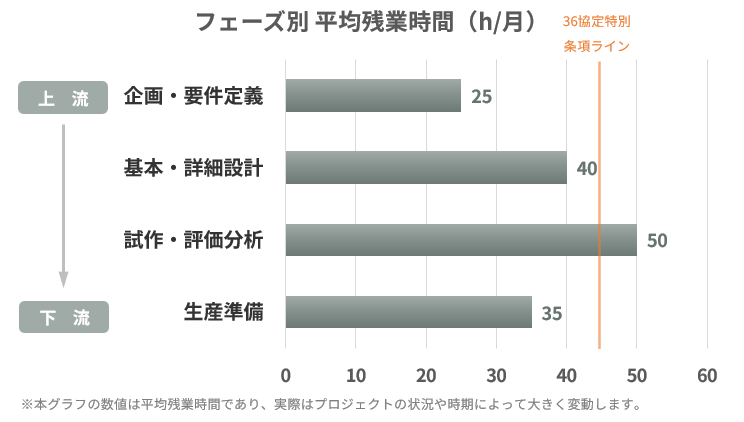

厚生労働省「毎月勤労統計調査」によれば、

エンジニア全体の平均所定外労働は月14.0時間とされています。

これはあくまで全業種の平均値であり、

自動車業界の設計職では、この3〜5倍に達する場合もあります。

実際に、フェーズごとの残業時間を整理した下の図を見ると、

キツさのピークがどこにあるかがよくわかります。

つまり、設計職の「きつさ」は職種そのものよりも、

工程(フェーズ)と組織の配置によって大きく変わるということ。

たとえば、CAE(解析専門)や上流設計・開発グループのように、

試作対応が少ない部署では月残業20時間以下という例もあります。

残業が少ないからといって楽な仕事ではありませんが、

「家族との時間を確保できるかどうか」という観点では、部署や工程の選択は大きな意味を持ちます。

GUNSOW

GUNSOW残業地獄はプロジェクトと部署で「当たり外れが大きい。転職より前に「どのフェーズの設計か」を見極めるだけで、家族時間は取り戻せます。

専門知識と顧客対応…「設計職についていけない」と感じる瞬間

自動車業界の設計の仕事は一見、

「モノづくりが好きなら向いている」と思われがちですが、実際にはもっと複雑です。

現場で「ついていけない」と感じる瞬間は、

技術的な壁だけではなく、調整力や法規対応、対人スキルの負荷からもやってきます。

では実際に、設計職として働く中で「これはつらい…」と感じやすい場面を3つに絞って紹介します。

- 図面の「読み書き」に慣れるまでが長い

3D CAD(CATIAやCreoなど)での操作自体は比較的早く慣れます。

でも、「なぜこの形状が必要か?」「ここにRをつける意味は?」といった設計意図を読み取る力は、習得に1〜2年かかるのが普通です。 - 材料・法規の知識も求められる

たとえばボンネット1つ設計するにも、歩行者保護法規や車両衝突時の潰れ方まで考慮する必要があります。

「衝撃吸収のためにアルミ? でも溶接ライン通らないぞ…」と設計と現場のすり合わせが続くのも日常です。 - 顧客や他部署との「折衝力」が求められる

特に部品メーカーの設計職は、完成車メーカーからの要求に対して「この仕様ならコストが跳ねます」「ここは量産性が落ちます」と論理的に説明・交渉できる力が求められます。

「技術者なのにプレゼンまで…?」と戸惑う声は、どの会社でもよく聞かれます。

厚生労働省の職業情報サイトでも、

自動車設計職に求められるスキルとして以下が挙げられています。

- 論理的思考力・プレゼンテーション能力

- CAD活用スキル

- 材料・機械工学に関する専門知識

- 法規や安全基準への対応力

- 関係者との調整力(コミュニケーション)

つまり、設計職=図面を描くだけの仕事ではありません。

設計図の「その先」までを見据える総合力が求められる仕事です。

ただし、設計の現場には「うまく乗り越えている人」も確かに存在します。

そんな人たちが実践している工夫を紹介します。

- 一気に覚えようとせず、1テーマずつ掘る

「CAD操作の日」「法規を調べる日」「会議の聞き役の日」など、テーマを決めて少しずつ積み重ねていく方が確実です。焦って全部こなそうとすると、逆に理解が浅くなってしまいます。 - 疑問をメモ→あとで聞く癖をつける

会議中にわからない単語が出ても、その場で焦って聞くのではなく、まずメモ。後で「このタイミングなら聞きやすい」という場を見つけて質問すれば、印象も良くなり、信頼も得られます。 - 現場担当者との雑談を活かす

設計以外にも製造・品質保証・調達など他部門と話すことで、「設計図に落とし込むべきリアル」がわかります。現場に強い設計者は、やはり社内でも評価されやすいです。

一歩一歩、自分なりのペースで積み重ねれば、

設計という仕事は「怖いもの」ではなく「成長を実感できる舞台」になっていきます。

なお近年では、EV・自動運転・CASE時代の到来により「IT・データ解析」「ソフト設計力」などのマルチスキル化が急速に求められているという動きもあります。

今ついていけなくても、「今後も学びながら進めばいい」という姿勢が、設計職には何より大切なのかもしれません。

設計職は知識の要求が高く、人間関係の調整力も求められる仕事。焦らず、自分の「得意パターン」を見つけることで、ついていけない不安は必ず乗り越えられます。

研究開発と設計開発、生産技術―どの道が自分にフィットする?

自動車業界で働く中で、

「今の仕事、果たして自分に向いているのか?」

と迷うことは誰にでもあると思います。

設計職にとどまらず、研究開発、生産技術など他部門に目を向けてみることも、キャリアを広げるうえではとても有効です。

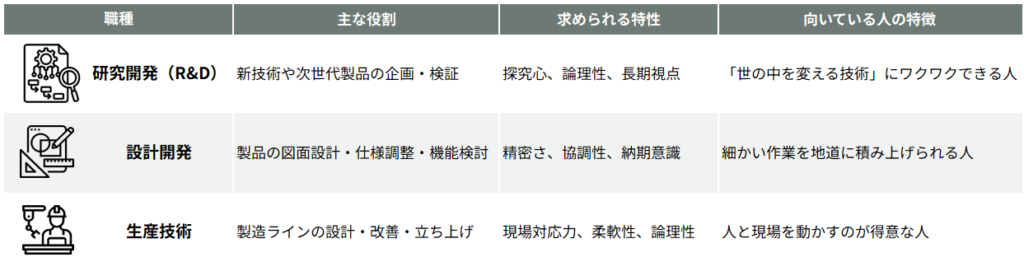

ここでは、それぞれの職種と向いている人の特徴を比較してみました。

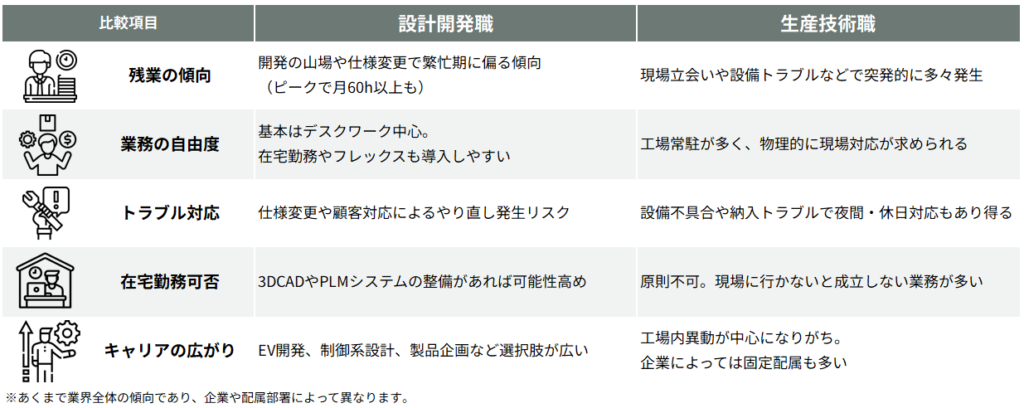

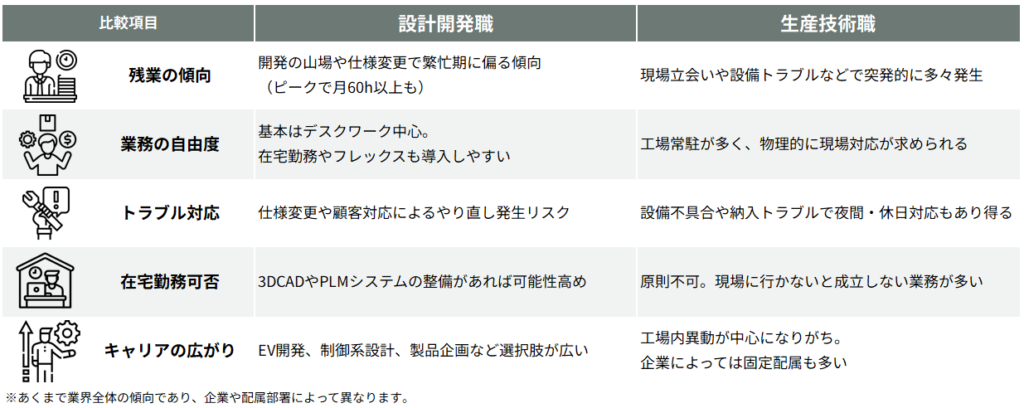

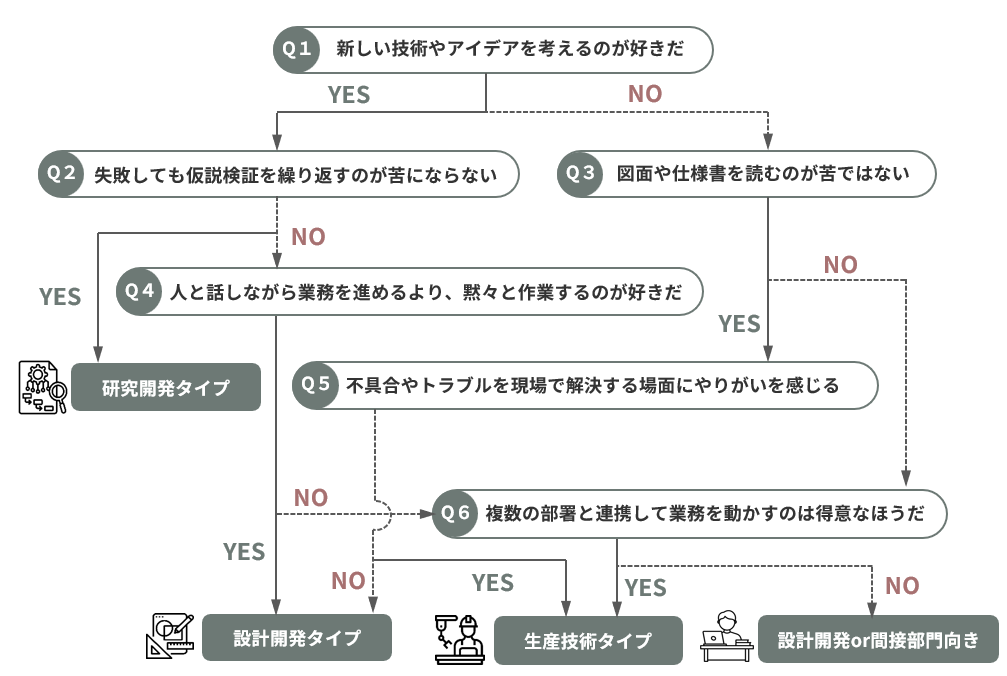

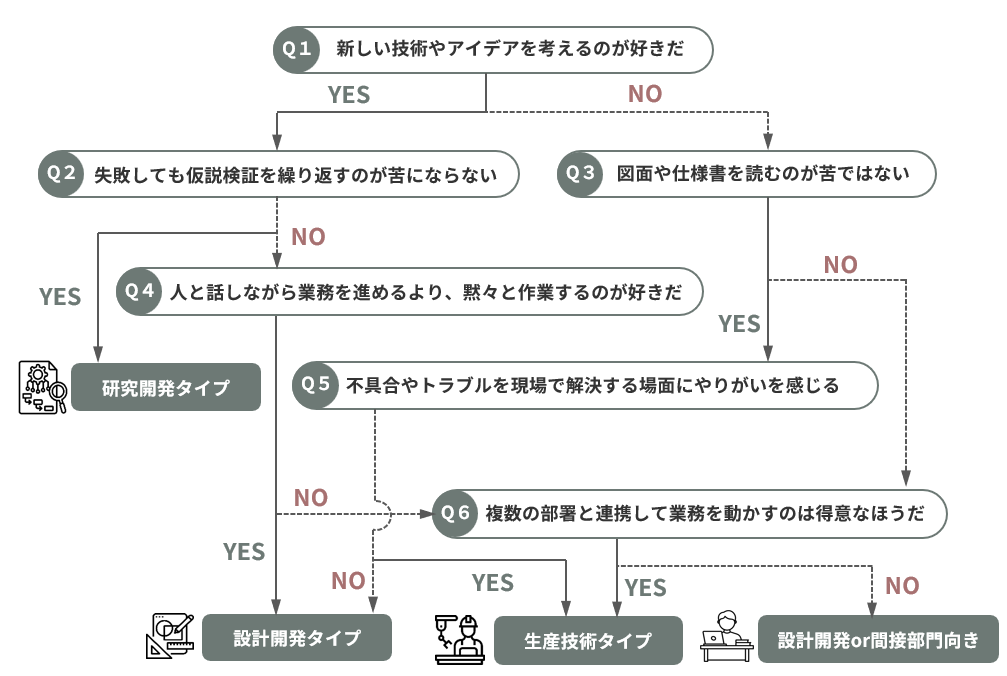

【各職種の特徴比較と向いている人の特徴】

それぞれの職種は製品設計の前段階と後工程を担う存在でもあります。

たとえば設計が考えた形状が「この溶接機じゃできない」となれば、生産技術が改善を提案する。

逆に、「この素材じゃ剛性が足りない」と研究開発から指摘がくる。

こうした三職種の連携が、クルマ1台を形にしています。

それぞれの「きつさ」も違う

ここで気になるのが、「どの仕事が一番きついのか?」ということ。

これは正直、会社の規模・配属部署・プロジェクトの進行状況によって大きく変わりますが、あえて傾向として挙げるなら以下の通りです。

- 研究開発のきつさ

結果が出る保証がなく、評価もされにくい。先が見えない中で自分を信じて粘るメンタルが必要。 - 設計開発のきつさ

スケジュールと実務量の両立。技術・納期・コストの「三重苦」で中間管理的な立ち位置になることも。 - 生産技術のきつさ

不具合時の「緊急対応力」が問われる。トラブルが起きた瞬間にすべてがストップする責任は大きい。

どの職種にも独自のプレッシャーがあり、「楽な仕事」は存在しません。

だからこそ自分が、

「何に耐えられて、何が苦手なのか」を知ることが、後悔しない選択への第一歩です。

僕自身のまわりでも…

僕の元同僚の中には、開発から設計に異動した人もいれば、設計から生産技術に転身した人もいます。

いずれのケースでも大事だったのは、

「自分がどこでストレスを感じ、どこにやりがいを感じるか」を冷静に見つめ直すことでした。

- 会議での交渉がストレスだけど、現物を触るのが好き → 生産技術向き

- 実験は好きだけど、地道な書類仕事は苦手 → 研究開発のほうが合うかも

- チームを巻き込みながら「形にしていく」のが得意 → 設計職に残る価値あり

このように「どの職種が上か」ではなく、

「自分の性格と生活に合うのはどれか?」という視点がキャリア選択では一番大切です。

設計、研究、生産技術。それぞれに向き不向きがあり、きつさの種類も異なります。自分のストレス源とやりがいの所在を見直すことで、フィットする仕事が見えてくるはずです。

完成車メーカー vs 部品メーカー―設計開発の役割とキャリアはどう違う?

同じ「設計開発職」でも、完成車メーカーと部品メーカーでは、その中身がまったく異なります。

とくに30代・家庭持ちの方が働き方を見直したい場合、

「どちらの設計環境に身を置くか」は生活にもキャリアにも大きく影響します。

完成車メーカーと部品メーカーの違い【4つの視点で比較】

| 比較項目 | 完成車メーカー(OEM) | 部品メーカー(Tier1/Tier2) |

|---|---|---|

| 業務範囲 | クルマ全体の設計を統括/要件定義 | 担当部品の詳細設計/試作〜量産調整 |

| 役割の広さ | 幅広い判断・統合力が必要 | 技術+コスト+納期の“現場対応力”が重要 |

| 裁量と責任 | 責任は大きいが決裁も早い(特に主任以上) | 完成車メーカーの意向に左右されやすい立場 |

| 働き方・残業 | 部署によって波あり/在宅は限定的 | PJ進行で残業も多いが、比較的裁量はある |

| キャリアの幅 | 海外PJや新技術導入で成長機会は豊富 | 技術スペシャリストや生産寄りへ分岐しやすい |

完成車メーカーvs部品メーカー

家庭を持つ30代目線で見る、働き方のリアル

家族との時間を大切にしたい場合、以下のような違いも見逃せません。

プロジェクト規模が大きく、設計変更のインパクトが全体に波及するため、責任の重さと長期的な拘束感があります。

ただし、福利厚生や育休制度の整備は進んでおり、大手ならではの支援体制も魅力です。

部品メーカーは、完成車からの指示で動く「受託側」に見えることもありますが、現場判断のスピード感があり、納期・コストの裁量が大きいポジションでもあります。

中堅〜大手のTier1では、設計→技術営業/生産技術へのジョブチェンジなども比較的柔軟に対応できます。

完成車メーカーvs部品メーカー

求められるスキルも違う

同じ「設計」という名前でも、

完成車メーカーと部品メーカーでは重視される能力や役割に明確な違いがあります。

車両全体の制約(重量・法規・レイアウト)をふまえて、「どう作るか」より「何を求めるか」を定義する力が求められます。

「どう作るか」に全力で向き合う必要があります。強度解析や量産性の検討、サプライヤーとの折衝…“手を動かして形にする”設計力が中心です。

特に最近はEV化やモジュール化の進展により、

OEMと部品メーカーの役割分担が見直されつつあり、設計業務の一部が外部に委ねられる流れも見られるようになっています。

完成車メーカーvs部品メーカー

どちらが良いかは「人生の優先順位」で決める

技術力か、働きやすさか──

すべてを手に入れるのは難しいからこそ、自分にとって何が一番大切かを見つめ直すことが重要です。

- キャリアの幅・ブランド力・グローバル展開に魅力を感じるなら、完成車メーカー。

- 裁量の大きさ・現場密着・柔軟な働き方を重視するなら、部品メーカー。

どちらが正解というより、「自分が何を優先したいか」で選ぶのがベストです。

完成車メーカーと部品メーカーの比較については、以下の記事も参考にしてみてください。

参考記事 完成車メーカーは本当につまらない?転職前に知るべき5つの現実

同じ設計職でも、完成車メーカーと部品メーカーでは働き方も役割も大きく異なります。今後のキャリアや家庭とのバランスを考えるなら、自分の軸に合った選択をすることが大切です。

「自動車メーカーの設計を辞めたい」と思ったら転職か社内異動か?

「もう辞めたい」「このまま設計を続けるのは限界かも」——

そう感じる瞬間が来たとき、すぐに転職を決断するのは勇気がいるものです。

とくに30代・家庭持ちの方にとっては、

収入や働き方の変化が家族に与える影響も無視できません。

そんなときに選択肢として出てくるのが「社内異動」というもう一つのルート。

ここでは自動車メーカーの設計職から離れたいと感じたとき、

転職と異動のどちらを選ぶべきかの判断基準を整理してみましょう。

自動車メーカーを辞めたいと思ったら

転職か異動か?判断のヒントになるチェックリスト

以下のチェックリストを活用することで、自分にとって適した選択肢が見えてきます。

- 設計職の業務量や納期プレッシャーがつらいが、会社の文化や人間関係は比較的良好

👉環境が変われば改善の余地あり - 子どもの進学や住宅ローンなど、急な収入変動を避けたい事情がある

👉社内異動なら待遇への影響が限定的 - 他部署に興味のある業務がある(生産技術、品質保証など)

👉異動後も経験を活かしやすい

- 設計職そのものが自分に合わないと強く感じている

👉異動では根本的な不満が解決されにくい - 上司や部署の人間関係がストレスの主因

👉同じ会社にいる限り改善が見込めない - 家族との時間や働き方の柔軟性を最優先にしたい

👉転職でライフスタイルの見直しを

自分が何にストレスを感じているのかを明確にすることが、正しい選択への第一歩になります。

自動車メーカーを辞めたいと思ったら

異動と転職、それぞれの「落とし穴」に注意

どちらを選ぶにしても、安易な判断は禁物です。

- 異動先でも同じようなプレッシャーや人間関係の問題がある可能性

- 異動のタイミングによっては、希望が通らず中途半端な部署に行くリスク

- 「今よりマシだろう」と思って飛び込むと、もっと厳しい環境に変わることも

- 転職活動にかかる時間とエネルギーを甘く見積もると、後悔につながる

大切なのは、感情に任せて動くのではなく、

「本当に変えたいのは環境なのか、自分の働き方なのか」を冷静に見極めることです。

自動車メーカーを辞めたいと思ったら

判断に迷ったら「相談できる場所」にアクセスを

転職か異動か、ひとりで答えを出すのが難しいときは、転職エージェントを活用するのも一つの手です。

特に設計職や自動車業界に理解のあるキャリアアドバイザーなら、現在の悩みと希望のバランスを整理してくれます。

たとえば、

「転職すべきか、社内で頑張るべきか」——その判断が難しいなら、プロの視点を借りてみても損はありません。選択肢が見えると、それだけで心が少し軽くなるはずです。

データで見る自動車設計の年収—「割に合わない」は本当か?

「こんなに大変な仕事なのに、年収はこれだけ?」

設計職に就いている人の中には、

業務の重さと報酬が見合っていないと感じる人も多いかもしれません。

では実際、自動車設計の年収は他職種と比べて本当に低いのでしょうか?

ここでは、具体的なデータを用いて検証していきます。

設計職の平均年収は?

他の職種と比較した、設計職の年収データは以下の通りです。

| 職種 | 平均年収 |

|---|---|

| 機械設計 | 約 486万円 |

| 生産技術 | 約 501万円 |

| 品質保証 | 約 512万円 |

| 営業(製造業) | 約 472万円 |

生産技術や品質保証と比較すると、

機械設計はやや低めの年収水準にあることがわかります。

責任の重さに対して年収が見合わないと感じる人が多いのも納得です。

自動車業界の他の職種についても知りたい方は、

以下の記事も参考にしてみてください。

参考記事 【初めてでも分かる】自動車業界の職種別年収ガイド徹底解説!

業務内容と報酬のバランスは?

設計職は、「図面を描くだけ」ではありません。

- 顧客との仕様調整

- 社内他部門とのすり合わせ

- 不具合の対応や再設計

- 安全・品質・コストなど多方面のバランス

といった、多岐にわたる業務負荷があります。

それにもかかわらず、報酬が一律評価になりがちなのが設計職の課題です。

特に、残業が多いにもかかわらず裁量労働制が導入されている企業では、「働いた分だけ報われていない」と感じることもあるでしょう。

年収アップを実現するための視点

では、年収に納得感を得るにはどうすればいいのか。

以下の3つの視点でキャリアを見直してみるとヒントが得られます。

- 役職・評価制度の明確な企業に転職する

技術職でも成果に対して昇給する制度が整っている企業もあります。 - スキルの汎用性が高い領域へ軸足を置く

モーター制御、制御設計、EV関連、3DCADスキルなどは他業界でも通用します。 - 資格取得を通じてキャリアの幅を広げる

設計職に役立つ資格を取得することで、転職や昇進のチャンスを広げることができます。

(具体例:機械設計技術者、CATIA・AutoCAD検定など)

このように年収は「職種そのもの」ではなく、

「選ぶ環境や伸ばすスキル」で大きく変わる余地があります。

設計職の年収に不満を感じているなら、まずは自分のスキルを見直し、より評価されやすい舞台を探すことが第一歩です。

自動車業界の設計職がきついと感じたら?家族時間を守る5つのキャリア戦略

自動車業界の設計職の仕事は、

専門性と責任の重さから「きつい」と感じる場面も多く、家庭との両立に悩む人は少なくありません。

ここでは、そうした働き方を見直したい人に向けて、

キャリアの選択肢や改善のヒントを具体的に紹介していきます。

設計と生産技術、どっちが家庭にやさしい?働き方の違いを徹底比較

「家庭の時間をもっと大切にしたい。でも、今の仕事では毎日が精一杯…」

そんな悩みを抱える30代の設計職・生産技術職の方は少なくありません。

特に残業時間や在宅勤務の柔軟性など、

「働き方の自由度」はキャリアを考えるうえで重要な指標です。

ここでは、設計開発と生産技術という2つの技術職を、ワークライフバランスの視点で比較してみます。

設計職と生産技術職、働き方の違いをざっくり比較!

まずは、設計開発と生産技術、それぞれの働き方を以下のように比較してみましょう。

設計職は、新製品開発の終盤などで残業が集中する傾向があります。

特に納期直前の修正対応や、

仕様変更へのリカバリーで時間外業務が膨らみがちです。

一方で、生産技術は工場稼働に直結するタイミング(新ライン立ち上げなど)を除けば、比較的スケジュールが読みやすい場面もあります。

業界では「設計業務の効率化」も進行中

最近では、設計部門においても残業を減らすための業務効率化が各社で進んでいます。

たとえば以下のような取り組みが注目されています。

- テンプレート設計の活用

過去の設計資産を流用・標準化することで、同じ作業の繰り返しを削減し、工数をカット。 - CAD・PLMツールの標準化※1

操作手順やデータ形式を統一し、属人化を排除。チーム内の設計引き継ぎや再利用がスムーズに。 - AIによる最適設計提案

初期の設計案をAIが自動生成。設計者は選定・調整に専念できるため、検討時間を圧縮。 - レビューのデジタル化(VR/AR)※2

図面や試作レスでのバーチャルレビューを活用し、打合せや手戻りの頻度を低減。

※1 PLM(Product Lifecycle Management)とは

設計データや部品情報などを一元管理し、開発~量産までの情報共有を効率化するシステムのこと。

製品開発の初期段階から、量産・保守に至るまでの「全工程」を通じて情報をつなぐことで、

- 情報の行き違いや重複作業を防ぐ

- 担当者間の連携をスムーズにする

- 属人化(個人のノウハウに依存する状態)を回避する

といったメリットがあります。

製造業の中でも、設計・生産・品質など複数部署が連携する自動車業界においては、PLMの活用が年々重要になっています。

※2 レビューのデジタル化(VR/AR)とは

図面や試作を使わずに、3Dデータを用いて製品の形状や構造を仮想空間で確認ができます。

※VR(仮想現実)やAR(拡張現実)を活用し、物理的な試作品を作らずにチーム間での設計確認ができるため、開発スピードと精度が向上します。

こうした取り組みは、企業規模や体制によって導入レベルに差がありますが、今後の働き方を左右する要素として注目されます。

家庭重視なら「設計職×DX対応企業」への転職も選択肢

家庭との時間を重視するなら、DX推進企業で設計職を続ける道も有力です。

特に以下のような志向を持つ人にとっては、

転職での環境改善が現実的な選択肢になります。

- 今の企業が未だに「紙文化」「属人設計」に依存しており、将来性に不安を感じる

- 残業時間や在宅制度が曖昧で、家庭にしわ寄せがきている

- キャリアアップも見据えた柔軟な働き方を実現したい

そんな人に向けて、次に自動車業界に強い転職エージェント3社を紹介します。

👉【パソナキャリア】働き方改善・家庭重視派にオススメ

- 特徴:ホワイト企業の紹介実績が豊富。柔軟な働き方を重視する求人多数

- 向いている人:残業や休日出勤を減らしたい人、家族との時間を最優先したい人

パソナキャリア公式サイト

👉【リクルートエージェント】求人数重視・情報を幅広く集めたい人に

- 特徴:自動車業界含む製造業の求人が業界最大級。非公開求人も多数

- 向いている人:とにかく情報をたくさん集めたい、複数企業を比較したい人

リクルートエージェント公式サイト

👉【JACリクルートメント】年収アップ&キャリア志向派に

- 特徴:ハイクラス・専門職の支援に強く、現職からのキャリアアップ提案が得意

- 向いている人:設計からEV開発や企画職へキャリアを広げたい人

JACリクルートメント公式サイト

自分に合ったエージェントを選んで相談するのも良いですし、

全て無料なので、複数登録して使い分けるといった相談の方法もアリです。

「今の働き方が家族にとってベストか?」

そう感じたときが、キャリアを見直すチャンスです。

EVシフトで激変する設計開発—30代でも追いつけるDX学習ロードマップ

自動車業界がガソリン車からEV(電気自動車)へと急速に移行する中、設計開発の現場でも必要なスキルが大きく変わりつつあります。

「これまでのスキルが通用しなくなるのでは?」

「30代から新しい技術を学ぶのはもう遅い?」

そんな不安を感じている方に向けて、

ここではEVシフトに対応するための現実的な学習ロードマップを紹介します。

なぜ今、設計開発にDXスキルが求められるのか?

従来のガソリン車設計と違い、EVでは以下のような技術領域が主流になります。

- バッテリーシステムの熱設計

- インバーターやモーターの制御設計

- 車載ソフトウェアとの連携設計

- センサー・ECU(電子制御ユニット)の統合化設計

これらを効率よく開発するために、

設計現場でもDX(デジタルトランスフォーメーション)スキルが重視されているのです。

30代からでも学べる!DXスキル習得ロードマップ

EV設計に対応するための代表的なスキルと、習得ステップは以下の通りです。

| スキル領域 | 初心者向け習得ステップ | 備考 |

|---|---|---|

| 3D CAD(CATIA / NX など) | オンライン講座や実務で反復練習 | EV設計の基本。中堅技術者の必須スキル |

| 制御工学の基礎 | 書籍+YouTube解説 | モーターやインバーター制御に対応 |

| MATLAB / Simulink | 初心者向け演習教材を活用 | モデルベース開発(MBD)に必須 |

| Python(データ処理) | UdemyやProgateで入門 | ソフトウェア連携やログ解析用 |

| システム設計思考 | SE的視点を養う書籍から学習 | 部品単体でなく「全体のつながり」で考える力が重要 |

DX学習に取り組むメリット

30代からDXスキルを学ぶことには、次のようなメリットがあります。

- 他部門と対等に会話できる技術的素養がつく

- 市場価値が上がり、転職時に選択肢が広がる

- 設計検討やレビューの質が上がり、残業削減にもつながる

特に、「EV設計経験あり+CAD+Simulink」といった人材は大手サプライヤーやベンチャーでも引く手あまたです。

今こそ、自分のキャリアを「再設計」するチャンス

技術の変化は脅威であると同時に、チャンスでもあります。

これまでの経験にDXスキルを上乗せすることで、

30代からでも「EV設計時代に通用する人材」へと進化できます。

「設計開発はやめとけ」を覆す!在宅勤務を叶えるDXツール3選

「設計職はリモートワークなんてムリ」

──そんな常識が少しずつ変わり始めています。

実際、近年は在宅でも業務を進められる仕組みが整いつつあり、自動車業界でも働き方改革の一環として導入が進んでいます。

ここでは、設計開発職において在宅勤務を可能にするDXツールを3つ紹介し、それぞれの効果や導入事例にも触れていきます。

以下、順番に詳細を解説します。

在宅勤務を叶えるDXツール①

PLM(Product Lifecycle Management)ツール

製品設計から製造、保守までの情報を一元管理できるのがPLMツールの強みです。

たとえば「Windchill」や「Teamcenter」などの導入が進んでおり、以下のような効果が期待されています。

- 過去の図面や仕様書をクラウド上で共有できる

- 部署間の設計レビューをリモートで実施可能

- 設計のバージョン管理や承認フローが一元化される

在宅勤務を叶えるDXツール②

3DCADのクラウド対応

「CATIA」「NX」「SOLIDWORKS」など主要な3DCADも、クラウド対応が進んでいます。

特に注目されているのが「3DEXPERIENCE」のような統合型プラットフォームで、以下のような働き方改革に貢献しています。

- 自宅からVPN経由でCAD編集やシミュレーションが可能

- データの保存・共有・管理がクラウドで完結

- チーム間でリアルタイムに編集状況を確認

在宅勤務でも手元でCAD操作ができることで、

「PC貸与+リモート環境整備」が進んでいる企業ではかなり現実的な働き方となっています。

在宅勤務を叶えるDXツール③

レビューのデジタル化(VR/ARによる設計確認)

VRやARを活用したデジタルレビューも、

出社せずに図面・3Dモデルの検討ができる手段として注目されています。

- VRゴーグルを使って設計空間を体感・確認

- ARで現場空間と重ねて干渉チェック

- レビュー記録をそのままPLMへ反映

特にレビュー回数の多い製品設計フェーズでの効率化に貢献しており、現物不要のリモート検討が可能になっています。

導入が進む企業で働きたいなら?

こうしたDXツールの導入状況は、企業によってバラバラです。

- 「リモートワーク対応が進んでいる企業に行きたい」

- 「DX導入の進んだ環境でスキルを磨きたい」

そう思ったら、まずは転職エージェントに相談してみましょう。

👉オススメの転職エージェント(未経験OKのサポートもあり)

どのエージェントが自分に合うか迷ったら、

表を参考にしながら「自分が何を優先したいか(働き方・年収・将来性など)」を明確にすることが選ぶコツです。

| エージェント名 | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| 家庭との両立支援に強く、女性エンジニアからの評価も高い | 働き方改善・リモート希望の方に | |

| 求人数が豊富で、技術職への転職支援に定評あり | DX関連求人を網羅的に見たい人向け | |

| JACリクルートメント | ハイキャリア向け。外資や大手メーカーの紹介に強み | PLM経験などを活かして年収アップしたい人 |

🎓 スキルアップも視野に入れるなら?

- 「転職の前に、設計+αのスキルを習得したい」

- 「DX人材として新たなキャリアを開きたい」

そんな方には、実務寄りのプログラミングスクールも選択肢になります。

| スクール名 | 特徴 | 向いている人 |

| DMM WEBCAMP | 転職成功率98.8%、離職率2.3%、 給付金対応 | 確実にIT転職を目指したい人 |

| RareTECH(レアテック) | 個別体験レッスンあり。 AI・DX領域も対応 | 現職を活かしつつITスキルを習得したい人 |

| 実務案件付きで、家庭との両立もしやすい | 時短目的でスキルを身につけたい人 |

目指す方向性は人それぞれなので、

まずはスクールで無料相談を受けて、自分に合う学習スタイルを見つけましょう。

「設計職は出社前提で無理ゲー」――そんな時代は終わりつつありますよ。

自分の働き方にフィットした環境を選び、

ストレスの少ない設計キャリアを築いていきましょう!

研究開発・設計開発・生産技術—向いている人をセルフ診断

「正直、今の職場が合ってない気がする…」

そう感じている30代の方にとって、

「自分に合った職種」を見極めることは、働き方を根本から変えるヒントになります。

特に自動車業界では、研究開発・設計開発・生産技術といった技術系の職種が並列に存在し、それぞれ求められる資質や向いている性格はまったく異なります。

ここでは、現場経験者が感じたリアルな違いをもとに、

「どの職種に自分が向いているか」をセルフ診断形式で整理しました。

ぜひ参考にして、より納得のいくキャリア選択に役立ててください。

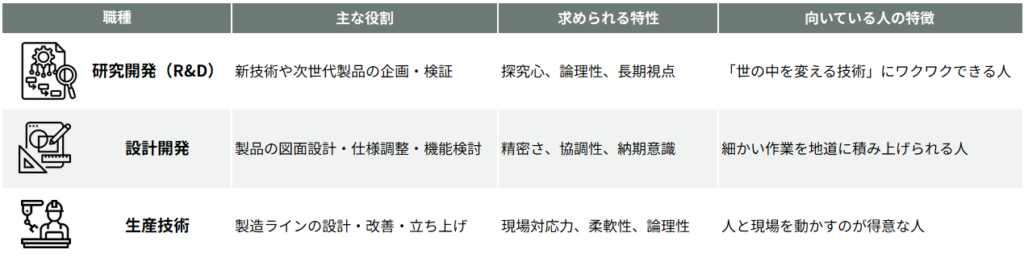

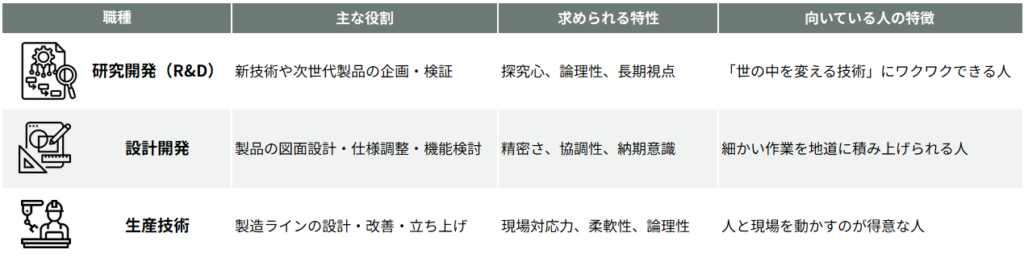

研究開発・設計開発・生産技術

まずは違いをざっくり整理!

これを見るだけでも、

- 「自分は生産現場より、デスクでじっくり考えるほうが好きかも」

- 「将来の技術トレンドに興味がある」

といった、自分なりの方向性が見えてくるはずです。

研究開発・設計開発・生産技術

タイプ別セルフ診断チャート

次の質問にYes/Noで答えて、あなたに合った職種タイプをチェックしてみましょう!

- 研究開発タイプの人は、「論理思考 × 長期視点」で物事を考えるのが得意な傾向があります。

未完成なものに価値を感じられる人にピッタリ。 - 設計開発タイプは、几帳面さや粘り強さが光るタイプ。

細部を詰めていくのが得意な人が多く、ルールに沿った仕事が好きな傾向。 - 生産技術タイプは、トラブル対応や工程改善といった現場のダイナミズムを楽しめる人に向いています。

人と連携するのが苦じゃない人向けです。

自分に合った職種を見極めることは、キャリアの満足度を大きく左右します。

向き・不向きに気づければ、

今よりもずっとラクに働ける選択肢が見えてくるはずです。

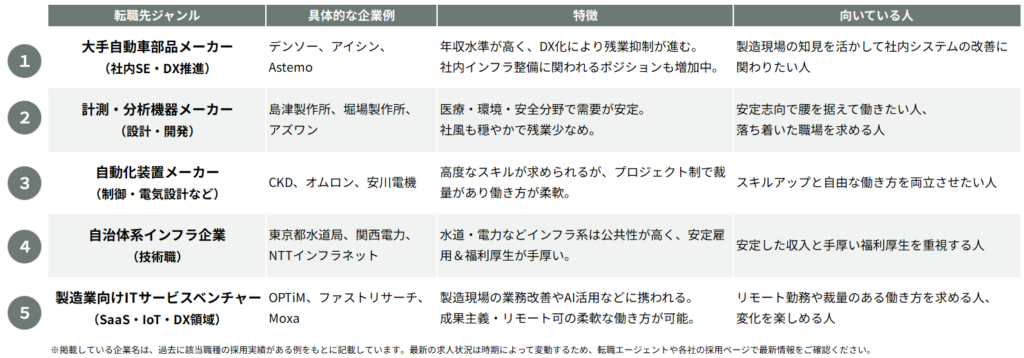

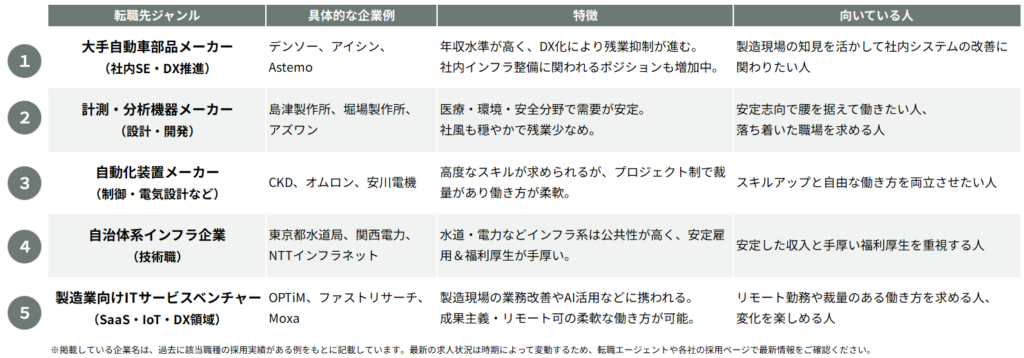

「年収アップ×残業減」を両立する転職先BEST5

「もっと家族との時間を取りたいけど、収入も下げたくない…」

そんな30代の家庭持ち男性にとって、

年収アップと残業減の両立は大きなテーマですよね。

実際、ここ数年で「働き方改革」や「DX導入」が進んだ企業では、家庭優先の働き方が現実味を帯びてきました。

まずは、そんな転職先候補を具体的に見ていきましょう。

年収アップ×残業減が叶う!注目の転職先BEST5

「働く場所や時間にもっと自由がほしい」

そう考え始めた人にとって、次のキャリアを考えるヒントになるラインナップです。

ここからは、そうした転職を成功させた人たちの共通点を見ていきましょう。

自分に当てはまる部分があるか、

照らし合わせながら読み進めてみてください。

転職成功者に共通する3つのポイント

転職先を「年収」や「会社の知名度」だけで選んでいた頃とは違い、

成功する人たちはもっと本質的な視点でキャリアを選んでいます。

- 「業務内容×働き方」で企業を選んでいる

年収や待遇だけでなく「在宅OK」「フレックス導入済み」など、具体的な働き方に目を向ける。 - ポータブルスキル(CAD操作、プロジェクト管理、業務改善経験など)を整理してアピール

職務経歴書の段階で、自分の「できること」と「求められていること」の重なりを見せる。 - 家庭との両立や将来像まで見据えた選社軸を持っている

「子どもとの時間を優先したい」「親の介護が視野にある」など、長期的視点での選択が成功のカギ。

では、実際に家族を大切にしたい人が転職を進めるとき、どんな視点を持てば良いのでしょうか?

次で詳しく見ていきます。

家族ファーストの転職を成功させる3つの視点

「どんな環境なら、今よりも家族との時間を大切にできるか?」

を考えるうえで、以下の視点がヒントになります。

- 福利厚生の中身を見る(家族手当、育児・介護休業、時短制度など)

- 面接で「家庭との両立」への理解があるか確認する

- 転職エージェント経由で「内情情報」を事前にチェックする

「家族のことを大切にしたい」という思いは、

立派な転職理由のひとつです。

面接でその想いを伝えることが、企業との相性確認にもつながります。

「年収は上がったけど、毎晩22時帰宅じゃ意味がない…」

そう思ったことはありませんか?

実は今、年収UP×残業減が同時に叶う穴場求人が増えてきています。

家族との時間もキャリアも、

どちらも妥協したくないなら、転職のプロに一度相談してみましょう。

| サービス名 | 特徴 | 向いている人 |

| 働き方改善に強く、家族重視の層に人気 | 育児・時短勤務希望の方 | |

| 案件数No.1、幅広い求人に対応 | 多角的に求人を見たい人向け | |

| JACリクルートメント | 高年収・管理職案件に強い | 設計やDX経験を活かしてステップアップしたい方 |

3社とも無料で相談できるので、まずは話を聞くだけでもOK👍

あなたの「家族を大切にしたい」という気持ちに、

寄り添ってくれるエージェントと出会えますよ。

もう、どちらかを犠牲にする時代じゃないです。

転職で「家族優先」も「キャリアアップ」も両立はできます。

あなたの理想の働き方、ここから始めてみませんか?

【まとめ】自動車業界の設計職がきつい現実と向き合い、家族との時間を守る一歩へ

「毎日遅くまで残業」「週末も図面の修正が頭を離れない」

——そんな働き方に疲れきっていませんか?

まず伝えたいのは、

「それはあなたが悪いわけじゃない」ということです。

設計という仕事は、こだわる人ほどハマってしまい、

いつの間にか自分をすり減らしがちです。

図面の細かい修正に追われたり、試作スケジュールの無理な前倒し、上司や営業との板挟み…。

周囲が当たり前のように残業している環境では、

「自分だけ帰れない」「なんとかこなさないと」と、無意識のうちに無理を重ねてしまいます。

ですが、その疲れや違和感は、決して甘えなんかじゃありません。

自動車業界の設計部門は、

長時間労働が根付きやすい構造になっています。

- 完成車メーカーからの短納期依頼に応えるため、深夜や休日の対応もやむなしになる

- 生産現場や他部署との連携に時間がかかる一方、開発スピードはどんどん求められる

- 設計の成果が見えにくく、評価が曖昧になりやすい

つまり、「頑張り続ければ報われる」という前提自体が、崩れてきているのです。

しかし近年ではDX推進や働き方改革によって、

「設計職=激務」という常識が少しずつ変わってきました。

- 在宅勤務を導入する設計開発部門

- 成果主義でプロジェクト単位の柔軟な働き方が可能な自動化装置メーカー

- 年収を維持しつつ残業を削減できる製造業向けIT企業

こうした選択肢を知っているかどうかが、

「今の現状を変えられるか」の分かれ道になります。

「でも、自分には通用するスキルがないかも…」

「転職ってもっと上昇志向の人がするものでは?」

そんな不安を感じる方も多いはず。

でも、30代で家族を持っている今だからこそ、「働き方そのものを見直す」という選択肢を考えてみませんか?

💡 あなたのキャリアと生活、どちらも大切にしたい方へ

家族ファーストの働き方ができる企業への転職をサポートしてくれるサービスもあります。

👉

👉

どちらも無料で相談可能です。まずは「話を聞いてみるだけ」でもOKです。

「家族との時間を大切にしながら、やりがいのある設計職」を実現する未来は、必ずあります。

一歩踏み出すことで、自分と家族の未来が少しずつ変わっていくかもしれませんよ?

今日もよい一日を!