30代でメーカー・製造業への転職を考えているあなたへ。

「今のまま働き続けて本当にいいのか…」

そんな不安を抱えながらも、いざ転職となると失敗が怖くて踏み出せない。

実はその不安、あなた一人だけのものではありません。

僕もメーカーで15年以上働き、転職を経験してきた中で、同じ壁にぶつかっていました。

「年齢的に遅いのでは?」

「業界経験が浅くてもやっていけるのか?」

「今より条件が悪くなったらどうしよう…」

これらは多くの人が感じる共通の悩みです。

ですが、正しい戦略を持ち、準備を整えれば、30代からのメーカー転職はむしろチャンスに満ちています。

製造業は今、技術革新や人材不足を背景に即戦力を求めていますし、他業種経験が高く評価される場面も増えていますよ。

この記事は、あなたの転職活動に「地図」と「コンパス」を与えるものです。

読み終わる頃には、迷いが自信に変わり、メーカー転職への一歩を確信を持って踏み出せるはずです👍

30代からのメーカー転職が注目される理由

結論から言うと、今の製造業は30代人材にとって「追い風」です。

人手不足と技術革新の波が同時に押し寄せ、経験を持つ人材の価値が急上昇しているんです。

僕自身も転職活動をしていた頃、この流れに乗ったことで大きくキャリアを前進させられました。

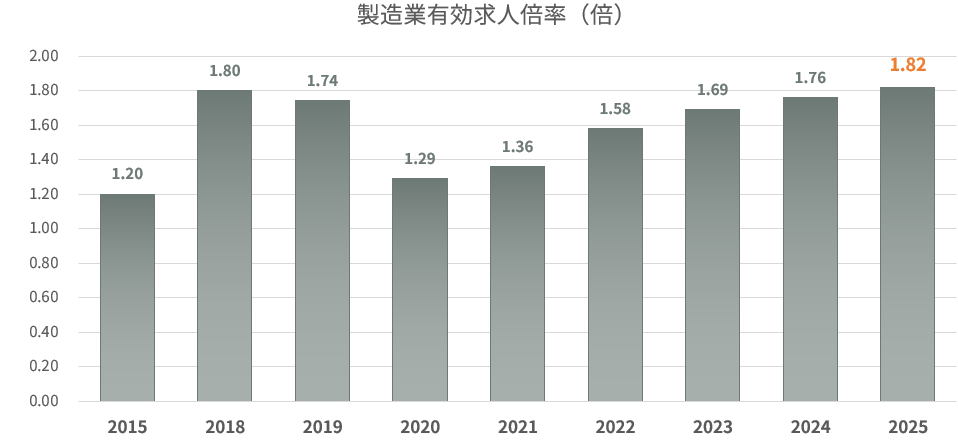

製造業の採用ニーズと人材不足の現状データ

メーカー・製造業は今、経験者も未経験者も含めて採用ニーズが高まっています。

理由はシンプルで、団塊ジュニア世代の退職や、若手層の製造離れによる人材不足が顕著だから。

実際、厚生労働省の「一般職業紹介状況」によれば、製造業の有効求人倍率は2025年速報ベースで全産業平均を上回る1.8倍前後。

特に生産技術、品質保証、営業などは慢性的な人手不足です。

僕の体験談

転職活動の際、前職での経験を活かせるメーカーに転職しましたが、面接はほぼ一発OK。

企業側から「ぜひうちに来てくれ」と口説かれるほどでした。

それほど、今の製造業は30代経験者を欲している状況なんですよね。

ただし、注意点もあります。

採用ニーズが高いからといって、全てのメーカーが好条件というわけではありません。

ブラック企業も混在しており、条件や働き方を精査しないと後悔するリスクもあります。

要点

- 製造業は全体的に人材不足

- 有効求人倍率は1.8倍前後と高水準

- 特に生産技術・品質保証・営業職のニーズが高い

- ただし条件精査は必須

【製造業の有効求人倍率の推移】

👆こうした数字を見ても、メーカー転職を狙うなら「今がチャンス」と言えますね。

ただ、条件面や企業文化のチェックは絶対に怠らないことです。

イチロウ

イチロウへぇ〜、求人倍率ってそんなに高いんスね。そりゃ俺みたいな30代でもワンチャンあるってことっスか?

ああ、間違いなくチャンスはある。ただし数字だけ見て飛びつくのは危険だ。

条件や職場環境も必ずチェックしておくといい。

30代が「即戦力」として評価される背景

30代はメーカーにとって「経験と柔軟性を両立した世代」です。

新卒のように一から育成する必要がなく、かつ40代以降より順応スピードも速いのが強み。

メーカーが30代を即戦力として評価する最大の理由は、職務経験の厚みと適応力のバランスです。

20代だとどうしても実務経験が浅く、教育コストが高くなります。

一方、40代以降だと経験は豊富でも、新しい文化や業務への適応に時間がかかるケースが多い。

30代はその中間に位置し、

- 一通りの業務経験を積んでいる

- 管理や後輩育成も経験している

- かつ柔軟に新しいスキルや環境を吸収できる

という特性があります。

僕の体験談

自動車業界で転職した際、面接官から「即戦力として現場に入れる」と言われたことがあります。

理由は、営業経験だけでなく、製品知識や現場調整のスキルも持っていたからでした。

また、30代は社内外の関係構築がスムーズな世代でもあります。

20代より人脈形成の経験があり、40代よりもフットワークが軽い。

このバランス感覚が、メーカーの複雑な部門間調整や顧客対応で非常に重宝されるんですね👍

要点

- 30代は経験と柔軟性を両立

- 教育コストが低く、すぐに現場投入可能

- 対人調整やマネジメント経験がある

- 新しい業務や環境にも適応しやすい

年代別のメーカー採用評価ポイント

| 年代 | 重視ポイント | 評価されやすいポイント |

|---|---|---|

| 20代 | ポテンシャル 柔軟性 | ポテンシャル採用が中心。 将来性、成長、意欲、社風への適応力などが評価される。 学歴や専攻よりも「主体性」「コミュニケーション力」など人柄や社風とのマッチが重視される傾向。 未経験分野でも挑戦可能なタイミングであり、基本的な適性や学びが選考ポイント |

| 30代 | 即戦力 実績 | 実績・専門性や経験値が強く問われる時期。 管理職・リーダー層としての素養、業界知識、プロジェクト推進経験などが評価対象。 企業によっては「苦手な分野を経験した」「部下の育成やチーム牽引力」なども重視される。 |

| 40代 | 経営 専門性 | マネジメント経験・専門知識が必須。 即戦力だけでなく、組織貢献・リーダーシップ・生産技術や品質管理、プロジェクト推進力など。 組織の「中枢」としての活躍が期待され、戦略性や部門間調整力も評価ポイント。 採用難易度は高いが、「前職での成果/実績」「指導力」を理解できる人が有利。 |

| 50代 | 高度専門職 経営マインド | 豊富な経験・経営感覚が重要。 「即戦力」だけではなく、組織全体に対する影響力や後進育成、経営視点を問われる。 募集人数は少ないが、役員・顧問・スペシャリスト枠など専門領域でのトップクラス人材が歓迎される。 |

👉つまり、30代はメーカー側から見ても「ちょうどいい世代」なんです。

このポジションを活かせるかどうかが、転職成功のカギになります。

なるほど…俺ら30代って、メーカーからしたら“ちょうどいい塩梅”なんスね。なんか少し自信出てきたっス!

その通り。経験もあって柔軟に動けるのは大きな武器だ。

あとは、それをどう面接でアピールするかが勝負になるぞ。

コロナ後のサプライチェーン再構築による求人増加

コロナ以降のメーカー求人増加は「サプライチェーンの再構築」が大きな要因です。

世界規模の混乱が、製造現場に新しい人材ニーズを生みました。

コロナ禍で世界の物流網は一気に混乱しました。

特に2020〜2021年にかけて、中国や東南アジアの工場閉鎖、船便の遅延、半導体不足が連鎖的に発生。

僕も当時、自動車部品の納期遅延に何度も直面し、客先との調整で胃が痛くなる日々を過ごしました…。

この経験から、多くのメーカーは海外依存のリスクを痛感。

日本総合研究所のレポートでも、企業が「地理的分散」「多様な調達先確保」を加速させたと指摘しています。

その後、各メーカーは「海外依存度を下げる」「部品供給ルートを多様化する」方向に舵を切りました。

これがいわゆるサプライチェーン再構築です。

再構築の過程では、

- 国内生産への回帰

- 新規サプライヤーとの契約

- グローバルでの部品調達体制の構築

など、大規模な変革が行われました。

この動きが、新しい人材需要を生み出しています。

特に増えているのは、

- 購買・調達部門(新規取引先の開拓)

- 生産管理(複数拠点での納期調整)

- 品質保証(新サプライヤー製品の品質チェック)

- 物流管理(複数ルートの輸送計画立案)

といった職種です。

実際、僕の前職の会社で物流管理をやっていた人は、その経験を買われてメーカーへ転職。

以前より年収もアップし、かつ仕事の幅が広がったそうです。

要点

- コロナで世界の物流網が混乱

- 海外依存から国内・多拠点生産への移行

- 購買・調達、生産管理、品質保証、物流管理職の需要増

- 経験者だけでなく異業種出身者にも門戸が開かれている

サプライチェーン再構築で増加した職種例

| 職種 | 主な業務内容 | 求められる経験・スキル例 |

|---|---|---|

| 購買・調達 | 部品供給先の開拓、価格交渉、契約締結 | 交渉力、取引先管理、購買経験 |

| 生産管理 | 納期調整、生産計画策定、在庫管理 | 調整力、計画立案、製造業務経験 |

| 品質保証 | 新規サプライヤー製品の検査・基準策定 | 品質管理経験、測定器の使用知識 |

| 物流管理 | 輸送計画、複数ルートのコーディネート | 物流業務経験、輸送業者との調整力 |

内閣府のデータでも、こうした動きは短期ではなく中長期的な構造変化と位置づけられています。

つまり、サプライチェーン再構築は一時的な流行ではないということ。

今後も転職市場に影響を与え続ける土台になっているんです。

サプライチェーン再構築って、ニュースで聞いたことはあったんスけど…まさか転職チャンスになるとは思わなかったっス!

ああ、現場での変化は大きい。動いた人間が新しいポジションを掴んでいるのも事実だ。

技術革新(EV化・IoT化)で生まれる新しい職種

EV化とIoT化の波はメーカーの職種構造を塗り替えています。

これまで存在しなかった新しい役割が次々と誕生し、転職市場にも大きな変化をもたらしています。

近年の製造業では、電動化(EV化)とデジタル化(IoT化)が同時進行しています。

特に自動車・電機・精密機器業界ではこの流れが加速し、新しい技術やシステムを扱える人材の需要が急上昇中。

例えば、経済産業省の自動車政策レポートによれば、日本国内のEV関連市場は2030年までに現在の約2倍規模(950億円)に成長すると予測されています。

同時に、工場や製品へのIoT導入率も右肩上がりで伸びており、製造現場は「電気とデータ」で動く時代へ突入しています。

以下は、この変化によって生まれている代表的な職種です。

EV化関連

- バッテリー設計・評価エンジニア(電池性能・安全性評価)

- パワーエレクトロニクス開発(インバータ、モーター制御)

- 車載ソフトウェア開発(ADAS、自動運転制御)

IoT化関連

- スマートファクトリーエンジニア(IoT機器・センサー導入)

- データ解析エンジニア(製造データを用いた歩留まり改善)

- サイバーセキュリティ担当(工場ネットワーク防御)

要点をまとめると、以下の通りです。

要点

- EV市場は2030年までに倍増予測

- IoT導入で工場のデジタル化が急進

- 技術職だけでなくデータ活用やセキュリティ分野の求人も増加

- 異業種スキル(IT、電気、通信)が活かせる

EV化・IoT化で増加中の職種例

| 分野 | 職種例 | 主な業務内容 |

|---|---|---|

| EV化 | バッテリー設計・評価 | 電池性能評価、安全試験 |

| パワーエレクトロニクス開発 | モーター制御、インバータ設計 | |

| 車載ソフトウェア開発 | 自動運転・ADASシステム開発 | |

| IoT化 | スマートファクトリーエンジニア | IoT機器導入、稼働監視システム構築 |

| データ解析エンジニア | 生産データの解析・歩留まり改善 | |

| サイバーセキュリティ担当 | 工場ネットワーク防御 |

なお、この動きはEV化・IoT化だけで完結しません。

これらの技術革新は新しい職種だけでなく既存職種の仕事内容まで変える力を持っています。

例えば、従来の品質保証がデータ解析スキルを求められるようになるなど、職種の境界が曖昧になりつつあるんです。

EVとかIoTって、エンジニアだけの話かと思ってたっスけど…意外と幅広い職種に関係あるんスね…。

技術が変われば現場の役割も変わる。動きの速い分野ほど、早く関わった者が有利になるぞ。

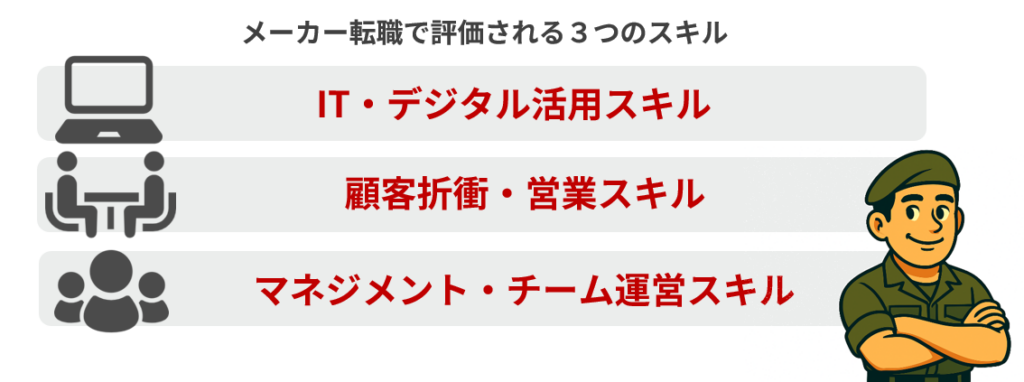

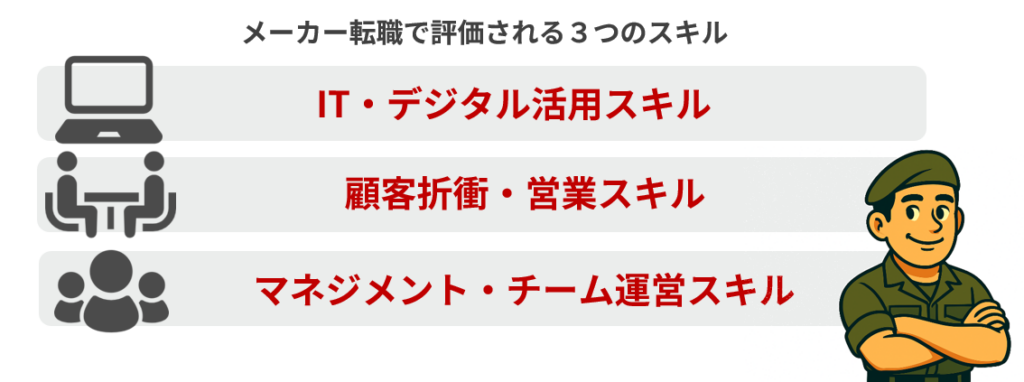

他業種経験が評価される3つのスキル領域

メーカー転職では必ずしも「製造業経験」が必須ではありません。

むしろ他業種のスキルが高く評価されるケースが増えています。

メーカーの求人票を見ていると、異業種歓迎という文言をよく目にします。

これは、製造業が新しい技術や市場ニーズに対応するため、外部の知見を積極的に取り入れている証拠。

特に評価されやすいのは以下の3つのスキル領域です。

- IT・デジタル活用スキル

- 顧客折衝・営業スキル

- マネジメント・チーム運営スキル

以下、順番に説明しますね。

① IT・デジタル活用スキル

IoTやDXの波で、製造現場でもデータ活用が必須になっています。

- Excel・Accessでのデータ集計

- BIツール(例:Tableau、Power BI)での分析

- 製造管理システム(MES、ERP)の運用経験

② 顧客折衝・営業スキル

サプライヤーや顧客との交渉はメーカーの生命線。

- 提案力、交渉力、ヒアリング力

- 新規顧客開拓や既存顧客との関係構築

- 契約条件や納期の調整力

もし営業スキルを活かしてメーカーに飛び込むなら、実態や注意点を事前に知っておくことが大切です。

詳しくは以下の記事で、実際の現場事情や転職判断のポイントを解説しています。

参考記事 メーカー営業はやめとけ?「きつい・つらい」と言われる理由と後悔しない転職の考え方

③ マネジメント・チーム運営スキル

人や工程をまとめるスキルは、どの部門でも必要とされます。

- プロジェクト進行管理

- 部下育成・教育

- 複数部署間の調整

以下、要点をまとめます。

要点

- 製造業経験よりも、IT、営業、マネジメントの3領域が強く評価されやすい

- 異業種で培ったスキルがそのまま転用可能

- 面接では「製造現場でどう活かすか」を具体的に語るのがカギ

他業種経験が評価される3つのスキル領域

| スキル領域 | 活かせる職種例 | 主な評価ポイント |

|---|---|---|

| IT・デジタル活用 | 生産管理、品質保証、開発 | データ分析力、効率化提案力 |

| 顧客折衝・営業 | 営業、購買、調達 | 交渉力、提案力、関係構築力 |

| マネジメント | 生産技術、物流、管理部門 | チーム牽引力、調整力 |

「製造業経験がないから無理かな…」と諦める必要はないですよ。

この3つのスキルは業界を問わず磨けるもので、むしろメーカー側は“外の世界で培った力”に価値を感じています。

あなたが今まで積み重ねてきた経験は、思っている以上に転職市場で強い武器になります👍

製造業の経験ないとダメだと思ってたんスけど…意外と異業種スキルって武器になるんスね!

ああ、むしろ外から来た視点や方法が役立つことも多い。

自分の経験を“どう活かすか”まで整理しておくといい。

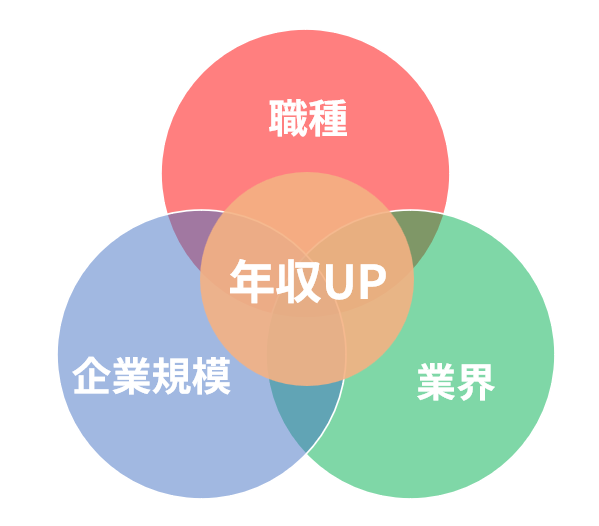

メーカー転職が年収アップにつながるケースとそうでないケース

結論から言うと、メーカー転職で年収が上がるかどうかは「職種・業界・企業規模」の3つでほぼ決まります。

闇雲に応募しても必ずしも年収アップするとは限りません。

僕は転職で100万円の年収アップを実現しました。

これは単なる運ではなく、戦略によるものです。

年収アップにつながるケースと、そうでないケースを整理するとこうなります。

年収アップにつながるケース

- 大手メーカー(売上規模が大きい)

初任給水準が高く、賞与・福利厚生も充実 - 付加価値の高い製品分野(半導体、EV部品、医療機器など)

技術力やブランド力が高く、価格競争に巻き込まれにくい - 専門性の高い職種(生産技術、品質保証、研究開発など)

希少性が高く、給与交渉力が強い - 海外展開している企業

グローバル人材需要があり、外貨ベースの報酬や手当が上乗せされる

年収アップにつながらないケース

- 地方の中小メーカー(下請け中心)

単価が低く、利益率が低い分、給与水準も低い傾向 - 競争が激しい汎用品メーカー

利益率が低く、昇給ペースが遅い - 経験と無関係な職種への転職

即戦力として評価されにくく、初任給が低く設定されやすい - 業績が安定していない企業

賞与がカットされるリスクあり

転職のゴールを「年収アップ」に置くなら、どこで働くかの見極めが最初の勝負です。

どんなに優秀でも、土俵を間違えれば数字はついてきません。

要点

- 年収アップは「大手」「高付加価値分野」「専門職」が鉄板

- 地方中小・汎用品・未経験職種はアップが難しい

- 面接前に有価証券報告書や業界平均年収を調べるのが必須

メーカー転職における年収アップの可否早見表

| 条件 | 年収アップ可能性 | 理由 |

|---|---|---|

| 大手メーカー | 高 | 基本給・賞与が高い |

| 高付加価値製品分野 | 高 | 高利益率・価格競争が少ない |

| 専門性の高い職種 | 高 | 希少人材としての価値 |

| 海外展開企業 | 中〜高 | 外貨手当・海外案件 |

| 地方中小メーカー | 低 | 利益率・給与水準が低い |

| 競争激しい汎用品メーカー | 低 | 利益率が低く昇給が遅い |

| 未経験職種 | 低〜中 | 即戦力評価が低い |

| 業績不安定企業 | 低 | 賞与カットのリスク |

転職で年収アップできるかどうかは、あなたの能力だけでなく「市場価値が高い場所に行けるか」が重要。

戦う土俵を間違えると、どんなに優秀でも報酬は伸びません。

年収アップって、スキル次第だと思ってたっスけど…企業選びの要素がこんなにデカいんスね…。

同じスキルでも、どこで使うかで価値は変わるんだ。

だからこそ企業研究は怠らない方がいい。

メーカー職種別のリアルな実態

メーカーには、製造現場や営業、技術職からバックオフィスまで、多様な職種が存在します。

それぞれに求められるスキルやキャリアパスは異なり、働き方や忙しさの度合いも大きく変わります。

転職を考える際には、「やりがい」や「成長性」だけでなく、自分のライフスタイルや価値観に合った“働きやすさ”も重要な判断軸です。

実際に、メーカーの中でも比較的「楽」とされる部署をランキング形式で解説した記事もありますので、

職種ごとの特徴を理解する前にぜひ参考にしてみてください。

参考記事 【30代向け】メーカーの楽な部署ベスト5!移り方まで徹底解説

このパートでは、主要な職種ごとに「仕事内容」「向き不向き」「メリット・デメリット」を分かりやすく解説。

あなたに最適なポジション選びのヒントをお届けします。

製造現場職のリアルと向き不向き

製造現場職は、部品や製品の組み立て・加工・検査などを行うポジション。

生産ラインの安定稼働を支える役割で、体力・集中力・正確性が求められます。

〇 向いている人の特徴

- コツコツと同じ作業を正確に繰り返せる

- チームワークを大事にできる

- 段取りや効率化を考えるのが好き

× 向いていない人の特徴

- 単調作業が極端に苦手

- 身体的な負担に弱い

- 細かいミスが多い

キャリアパスの例

- 現場リーダー → 製造管理職 → 工場長

- 品質管理部門への異動

- 生産技術部門へのキャリアチェンジ

製造現場職のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 未経験でも挑戦しやすい | 体力的負担が大きい |

| 製造工程の基礎が身につく | 単調作業が続くことがある |

| 社内異動でキャリアの幅が広がる | シフト勤務や残業が多い場合あり |

現場経験はメーカーの“土台”を作るキャリア。

ただし、職場環境や業務内容のミスマッチは早期離職につながります。

詳細は以下の記事で具体事例を解説しています。

参考記事 工場勤務はスキルが身につかない?30代が後悔しない転職術とは

やっぱ現場経験って大事なんスね。でも体力面は不安だなあ…。

ああ、確かにきつい部分はある。ただ、現場を知ってる人間はどの部署に行っても重宝される。最初の一歩としては悪くないぞ。

メーカー営業の仕事の特徴とやりがい

メーカー営業は、自社製品を顧客(BtoB企業)に提案・販売し、納品までをサポートする仕事です。

新規開拓よりも既存顧客との取引拡大が多く、信頼関係の構築が成果に直結します。

〇 向いている人の特徴

- 人と話すのが好きで関係づくりが得意

- 製品知識や業界知識を学ぶ意欲がある

- 長期的な取引で成果を出すのが得意

× 向いていない人の特徴

- 短期的な結果をすぐに求める

- 製品や技術に興味を持てない

- 顧客対応のスピード感が遅い

キャリアパスの例

- 営業リーダー → 営業課長 → 営業部長

- 海外営業部門への異動

- マーケティング部門や製品企画へのキャリアチェンジ

メーカー営業のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 顧客との信頼関係が深まりやすい | 成果が出るまで時間がかかる |

| 製品知識・業界知識が幅広く身につく | クレーム対応など精神的負担がある |

| 他部署との連携スキルが磨かれる | スケジュール管理が複雑 |

メーカー営業は“顧客との距離感”がやりがいの源泉。

ただし、仕事の進め方や社風によって働きやすさは大きく変わります。

詳しくは以下の記事で体験談と注意点を紹介しています。

参考記事 メーカーのルート営業は楽?30代が後悔しない転職判断5軸

営業って数字のプレッシャーきつそうッスけど、やりがいも大きそうですね!

ああ、特にメーカー営業は信頼を積み重ねて成果を出すタイプだ。人間関係を武器にできるなら、長く続けられるぞ。

物流管理の役割とキャリアの伸ばし方

物流管理は、原材料の調達から製品の出荷までの流れをスムーズにし、コストと納期の最適化を図る仕事。

メーカーにとっては「血液の流れ」のような存在で、生産・販売を裏で支える重要な役割を担います。

〇 向いている人の特徴

- 数字やスケジュールの管理が得意

- 部署間の調整や交渉が苦にならない

- トラブル時にも冷静に対応できる

× 向いていない人の特徴

- 細かいルールや手順が苦手

- プレッシャー下での判断が遅い

- 他部門や取引先とのコミュニケーションが苦手

キャリアパスの例

- 物流マネージャー → SCM(サプライチェーンマネジメント)責任者

- 生産管理や購買部門への異動

- 海外拠点の物流統括

物流管理のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 業務効率化や改善提案で成果が見えやすい | トラブル発生時の負担が大きい |

| 全社的な生産・販売の流れを理解できる | 部署間調整に神経を使う |

| SCMの知識がキャリアの幅を広げる | 繁忙期は長時間労働になりやすい |

物流管理は“縁の下の力持ち”の仕事。

ただし、現場の厳しさや改善提案の難しさも現実です。

詳しくは以下の記事で、現場経験者の声を紹介しています。

参考記事 物流管理はやめとけと言われる5つの理由と失敗しない選び方

物流って地味に見えるけど、工場全体を回す要なんスね!

ああ、物流が止まれば生産も販売も止まる。表に出ない分、責任感が試される仕事だな。

生産技術職の面白さと厳しさ

生産技術職は、新しい製品を効率よく作るための生産ラインや設備を設計・改善する役割。

いわば「工場のエンジニア」であり、製品の品質やコスト、納期に直結する重要な仕事です。

〇 向いている人の特徴

- モノづくりの仕組みを考えるのが好き

- 現場と技術の両方に興味がある

- 問題解決に粘り強く取り組める

× 向いていない人の特徴

- 現場作業や設備に関心が薄い

- トラブル対応にストレスを感じやすい

- 長期的な改善活動より短期的成果を好む

キャリアパスの例

- 設備設計・製造部門のマネジメント職

- 生産管理・品質保証部門への異動

- 海外工場の立ち上げプロジェクト参加

生産技術職のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 新技術や設備導入の最前線に立てる | 不具合発生時のプレッシャーが大きい |

| 生産性向上の成果が数値で見える | 立ち仕事や現場作業も多い |

| 工場全体の知識が身につく | 部署間調整が多く負担になりやすい |

「生産技術は、現場と設計の橋渡し役。

やりがいも責任も大きいですが、現場での泥臭い努力も欠かせません。

現場経験者のリアルな声は、以下の記事で詳しく解説しています。

参考記事 生産技術はやめとけ?失敗する人と成功する人の決定的な違い

生産技術って、なんか花形っぽいイメージあるっス!

ああ、成果が数字に出やすいからな。ただ、現場の汗と泥を知ってる人ほど強いんだ。

生産管理職のやりがいと成長ポイント

生産管理職は、工場での製造スケジュールを立て、納期・品質・コストを守る司令塔。

製造計画、資材手配、人員配置、進捗管理など、幅広い調整力が求められます。

〇 向いている人

- 数字やスケジュール管理が得意

- 複数の部署と円滑にやり取りできる調整力がある

- 冷静に優先順位を判断できる

× 向いていない人

- 計画変更やトラブルにストレスを強く感じる

- 部署間調整が苦手

- 細かい工程管理に関心が持てない

生産管理職のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 工場全体を俯瞰できるポジション | トラブル発生時の責任が重い |

| 幅広い部門とのネットワークができる | 納期プレッシャーが大きい |

| 改善提案で評価を得やすい | 繁忙期は長時間勤務になりやすい |

生産管理は“製造現場のコントロールタワー”。

やりがいは大きいですが、責任も比例して重くなります。

現場のリアルは、以下の記事で詳しくお伝えしています。

参考記事 生産管理はやめとけ?向いていない人がきついと感じる理由と取るべき対策

生産管理って、なんか常に走り回ってるイメージあるっス。

ああ、動きっぱなしだな。でも、全体を動かせる醍醐味は他にはないぞ。

品質保証職の責任とキャリアの築き方

品質保証職は、製品が規格や顧客の要求を満たしているかを保証する役割です。

検査、試験、品質改善活動、クレーム対応など、製品の信頼を守る最後の砦となります。

〇 向いている人

- 細かいチェックや分析が苦にならない

- 冷静に事実を判断できる

- 改善や再発防止に粘り強く取り組める

× 向いていない人

- プレッシャー下で冷静さを保てない

- ミスや不具合の原因追及が苦手

- 細かい基準や規格に興味が持てない

品質保証職のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 製品の信頼性を守る誇り | トラブル時の精神的負担が大きい |

| 不具合改善の達成感 | プレッシャーが常につきまとう |

| 専門知識を活かしやすい | 現場・顧客対応の両方に追われやすい |

品質保証は“企業の顔”とも言える重要な役割。

しかし、その責任の重さに苦しむ人も少なくありません。

現場の生の声は、以下の記事で詳しく紹介しています。

参考記事 品質保証の仕事って本当にきつい?やめとけと言われる理由と知るべき現実

品質保証って、裏方っていうより前線の守護神みたいっスね!

ああ、まさにそうだ。ミスひとつが信頼を崩す。それだけ責任もやりがいも大きい。

購買・調達職の特徴とキャリアパス

購買・調達職は、メーカーが必要とする部品・原材料・外注サービスなどを、最適な条件で仕入れる役割を担います。

コスト削減だけでなく、納期遵守や品質確保も重要なミッション。

サプライヤー選定から契約交渉、納品管理まで、幅広い業務を担当します。

〇 向いている人

- 交渉や調整が得意で、人間関係の構築を楽しめる人

- コストや数字に敏感で、改善意識が高い人

- 複数案件を並行して管理できるマルチタスク型の人

- 業界の動向や市場価格の変化に興味を持てる人

× 向いていない人

- 細かい条件交渉や事務処理が苦手な人

- 長期的な取引関係を築く意識が薄い人

- サプライヤーとの関係構築に時間を割きたくない人

- 価格交渉や契約内容の詰めを避けたい人

購買・調達職のメリット・デメリット比較

| メリット | デメリット |

|---|---|

| コスト削減や利益向上に直接貢献できる | 価格交渉など精神的に消耗する場面も多い |

| 幅広い業界知識が身につく | 繁忙期は残業や突発対応が増える |

| サプライヤーとの信頼関係が仕事の安定につながる | ミスや遅延が製造ライン全体に影響する |

| 海外調達では語学力や異文化理解を活かせる | 為替や国際情勢の変化で計画が狂うこともある |

最適な条件を勝ち取る購買・調達職は、まさにメーカーの『陰の司令塔』です。

もしこの仕事の醍醐味や成功のコツをもっと知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

参考記事 購買・調達職は本当にきつい?「やめとけ」と言われる理由と向いている人の共通点とは

購買・調達って、裏方っぽいけど実はメーカーの要なんスね!

ああ、表に出ない分、成果は数字でしっかり出る。そういう仕事こそ長く続けられる価値があるんだ。

開発研究職で求められる資質

開発研究職は、新製品や新技術の研究開発を行い、メーカーの競争力を高める役割を担います。

基礎研究から応用開発まで幅広く、製品化までに長期間を要するケースも多い職種。

製造現場や営業部門と連携しながら、市場ニーズを形にしていく“未来を創る”ポジションです。

〇 向いている人

- 新しい知識や技術の習得に前向きな人

- 粘り強く課題に取り組める人

- 論理的思考力と発想力をバランスよく持っている人

- 他部門や外部機関と協力して成果を出せる人

× 向いていない人

- 長期的な成果やプロジェクトに根気よく関われない人

- 実験や検証作業の繰り返しを苦痛に感じる人

- 新しい知識やスキルを学ぶ意欲が低い人

- チームでの議論や共同作業が苦手な人

開発研究職のメリット・デメリット比較

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 新製品や新技術の開発に携われるやりがい | 成果が出るまで時間がかかる |

| 自分の研究成果が社会や市場に貢献できる | プロジェクト中止や方向転換のリスク |

| 高度な専門知識・技術を習得できる | 常に最新情報をキャッチアップする負荷 |

| 特許や論文発表などで評価される可能性 | 成果が評価されるまで不安定な立場になることも |

開発研究職は、今日の努力が数年後の未来を変える仕事です。

メーカー開発職のやりがいやリアルをもっと知りたい方は以下の記事からどうぞ。

参考記事 【30代必見】メーカー開発職はきつい?転職成功の秘訣とは

研究職で成功するために必要な考え方やスキルは、以下の記事で解説しています。

参考記事 30代転職で後悔しない!メーカー研究職は楽しいのか徹底検証

研究職って、成果がすぐ見えないのがキツそうッスね…。

ああ、だがその分、形になったときの喜びは格別だ。耐えた時間が、そのまま価値になる。

設計職のやりがいと難しさ

設計職は、製品や部品の構造・仕様を図面化し、量産化に向けた基盤を作る役割です。

CADなどの設計ツールを用いて、機能・コスト・生産性のバランスを取りながら形にしていきます。

製造現場や品質保証部門、営業部門など多くの部署と連携しながら、実用化までの橋渡しを担います。

〇 向いている人

- モノづくりの全体像を理解しながら細部までこだわれる人

- 数字や寸法、規格などの正確さを重視できる人

- 問題が起きても柔軟に解決策を考えられる人

- 他部門との調整や折衝を苦にしない人

× 向いていない人

- 細かい作業や精度管理にストレスを感じる人

- ルールや規格に沿った設計が苦手な人

- 他部門からのフィードバックや修正依頼に抵抗感が強い人

- 長期的なプロジェクト管理が不得意な人

設計職のメリット・デメリット比較

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 製品の根幹を作る達成感がある | 設計変更や修正対応が頻繁に発生する |

| CADや設計スキルなど高度な技術が身につく | 図面や仕様に関する責任が重い |

| 他部門や顧客との調整力が磨かれる | 開発スケジュールの遅延でプレッシャーが大きい |

| 多種多様な製品・部品に携われる | 現場の制約で理想通りの設計ができないこともある |

設計職は、図面の1本の線が製品の寿命や品質を左右するシビアな仕事です。

この緊張感とやりがいをどう活かすかは、今後作成予定の深掘り記事で掘り下げます。

設計って、机の前でずっと作業してるイメージなんスけど…。

ああ、確かにそうだが、机の上で決まった図面が現場を動かし、製品を作り出す。責任もやりがいも大きいぞ。

メーカー経理職の特徴とキャリアパス

メーカー経理職は、日々の仕訳や決算業務だけでなく、原価計算や在庫管理など製造業特有の経理業務も担います。

製品ごとのコスト構造を正確に把握し、経営層にとって重要な財務データを提供することで、経営判断を支える役割です。

〇 向いている人

- 数字の正確性や細かいチェックを苦にしない人

- 原価や在庫など製造業特有の経理知識を学ぶ意欲がある人

- 部門をまたいだ調整や情報収集が得意な人

- 長期的な視点で経営に貢献したい人

× 向いていない人

- 数字や計算に苦手意識がある人

- コツコツした作業やルーチン業務に飽きやすい人

- 部署間のやり取りや根拠確認にストレスを感じる人

- 締切や納期プレッシャーに弱い人

メーカー経理職のメリット・デメリット比較

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 製造業の原価管理や在庫評価スキルが身につく | 決算期や月末月初など繁忙期が明確 |

| 経営層に近いポジションで働ける | 数字のミスが経営判断に直結するプレッシャー |

| 業務改善やコスト削減の提案ができる | 製造現場や営業との調整が多く発生 |

| 安定した需要がある専門職 | 専門知識を更新し続ける学習が必要 |

メーカー経理職は、数字で会社の健康状態を診断するドクターのような存在。

この職種でキャリアを磨いていきたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。

参考記事 【メーカー経理がつまらない…】30代必見のキャリア逆転術

経理って現場とは縁遠いイメージだったんスけど、メーカーだと違うんスね!

ああ、数字の裏には必ず現場の動きがある。そこを読み解ける経理は強いぞ。

成功する30代メーカー転職者の特徴

メーカー転職を成功させる30代は「自分の強みを理解し、それを戦略的に発揮できる人」です。

僕が見てきた中でも、成功者は偶然ではなく行動と準備でチャンスを掴んでいました。

自分の市場価値を把握しアピールできる

自分の市場価値を把握できるかどうかで、転職の成否は大きく変わります。

市場価値とは、今のあなたがどの企業から、どんな条件で必要とされるかという現実的な評価。

僕も最初の転職時、なんとなく「メーカー経験があるから大丈夫だろう」と思っていました。

でも実際、転職エージェントに職務経歴書の添削をしてもらうと、

「強みはあるけど、アピールの仕方が弱い」

と指摘されました…💦

そこからは、自己PRの内容と面接の答え方を全面的に見直しました。

市場価値を把握するには、次の3ステップが有効です。

- スキルの棚卸し

過去の実績・経験・役割を具体的に書き出す - 企業ニーズとの照合

求人票や業界レポートから必要とされるスキルを分析 - 数字で裏付け

成果を「前年比◯%アップ」「コスト削減◯万円」など具体数値で表す

これをやるだけで、面接官への説得力は格段に上がります👍

要点

- 市場価値は「自分がどう見られているか」の客観的評価

- 棚卸し・照合・数字裏付けの3ステップで強化

- 口頭だけでなく書類でも一貫してアピールする

市場価値を把握することは、単なる自己分析ではありません。

自分の強み・弱みを客観的に理解し、転職先の候補を絞り込み、適性年収を見極めるための「転職戦略の土台」です。

JACリクルートメントの転職ガイドでも、

「市場価値を知れば、無駄に落ちる応募を避けつつ、自分が一番輝ける求人に一直線でたどり着ける」と指摘しています。

市場価値把握のためのチェック項目

| 項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 業務経験の幅 | 担当業務、関わった工程の多さ |

| 実績の数値化 | 売上・利益・効率改善など具体数値 |

| リーダー経験 | 部下人数、プロジェクト規模 |

| 業界知識・専門スキル | 保有資格、専門分野の深さ |

| 汎用スキル | コミュニケーション力、調整力 |

市場価値って、自分でなんとなく分かってるつもりだったけど…数字で裏付けるって大事なんスね!

ああ、感覚だけじゃ相手に響かない。具体的な証拠を持っている人ほど、転職では強いぞ。

製造業特有の業務フローや専門用語を理解している

製造業の転職成功者は、入社前から業務フローや専門用語にある程度の理解を持っています。

これは単に知識を詰め込むというより、面接時に「即戦力感」を出すための武器になります。

僕の体験談

僕が自動車メーカーに入ったとき、正直「製造の流れくらい現場で覚えればいいだろう」と思っていました。

でも、会議で飛び交う「号試」「号口」「Cpk(工程能力指数)」といった言葉にまったくついていけず、冷や汗をかいたのを覚えています。

一方で、事前に基礎用語や工程を勉強していた同期は、初日から会話に自然に入り込んでいました。

これだけで、現場からの信頼の寄せられ方がまるで違いました。

製造業で押さえておきたい基本フロー

製造業の多くは以下の流れで動きます。

- 企画・開発(製品の仕様決定)

- 設計(図面作成、部品仕様検討)

- 試作(テスト品の製造と評価)

- 量産準備(生産ライン設計、工程設計)

- 量産(本格的な製造開始)

- 出荷・納品

👆この流れを頭に入れておくと、求人票の仕事内容や面接でのやりとりが格段に理解しやすくなりますよ。

最低限知っておきたい専門用語例

製造業でよく使われる専門用語を紹介しておきます。

| 用語 | 意味 | 用途 |

|---|---|---|

| BOM(部品表) | 製品を構成する部品や材料の一覧 | 購買や生産計画で使用 |

| 工程能力指数(Cpk) | 製造工程が規格内に収まっている度合い | 品質保証や工程改善 |

| 金型 | 製品成形のための型 | プラスチックや金属加工 |

| ロット | 製造や出荷の単位 | 品質トレーサビリティ管理 |

| 歩留まり | 不良品を除いた合格品の割合 | 生産効率の指標 |

| タクトタイム | 製品1個を作るための時間基準 | 生産計画やライン設計 |

| QC工程表 | 工程ごとの品質管理項目をまとめた表 | 品質保証、工程監査 |

| FMEA(故障モード影響解析) | 製品や工程の潜在的な不具合を分析 | 設計・工程改善 |

| カイゼン | 作業効率や品質を改善する取り組み | 現場改善活動 |

| トレーサビリティ | 製品生産・流通履歴を追跡できる仕組み | 品質保証、リスク管理 |

こうした用語は、覚えてすぐ使いこなせなくても構いません。

大事なのは、初めて耳にしたときに「何の話か」が分かる状態にしておくこと。

これだけで面接官や現場の人との距離感はぐっと縮まりますよ👍

要点

- 製造業の工程は「企画→設計→試作→量産準備→量産→出荷」の順

- 基本用語を知っておくだけで面接・入社後の理解が早い

- 専門用語は意味と現場での使われ方をセットで覚える

製造業の用語や流れを知らずに面接に臨むのは、スポーツのルールを知らずに試合に出るようなもの。

事前に知識を入れておくだけで、評価は一段階上がります。

確かに、現場の専門用語って、最初は暗号みたいに聞こえるんスよね…。

ああ、だがそれを事前に押さえておけば、会話に入れるし信頼も得やすい。準備の差は大きいぞ。

成果を数字で示す力を持っている

成果を数字で表せる人はメーカー転職で圧倒的に有利です。

数字は説得力を持ち、面接官にあなたの実力を一瞬で伝える武器になります。

僕の体験談

転職活動の序盤、職務経歴書に「頑張りました」「改善しました」といった表現を多用していました。

でも、それでは相手にとっては抽象的すぎる。

エージェントから「数字に変えられないと成果とは認識されにくい」と言われ、表現を変えました。

例えば「取引先の発注ミスを減らしました」ではなく、「主要取引先の発注精度を改善し、誤発注件数を月8件から1件に削減。その結果、年間で約250万円分の返品・再製作コストを削減」という数字に置き換えたんです。

この変更だけで、書類選考の通過率が明らかに変わりました。

👉数字は「どれだけやったか」ではなく、「どれだけ変わったか」を証明する唯一の言語です。

数字化する時のポイント

- 必ず期間を入れる

「半年で生産効率を15%向上」 - 改善前後の比較を示す

「納期遅延を月5件→1件に削減」 - 金額や数量を添える

「原材料コストを年間500万円削減」 - 業界や企業の基準と比較

「業界平均の2倍の歩留まり達成」

相手が知りたいのは「どれだけすごいのか」の物差しであり、その物差しは数字という形でしか見せられません。

抽象的表現と数字化表現の比較

| 抽象的な表現 | 数字化した表現 |

|---|---|

| 工程改善を行った | 工程改善により不良率を2.5%→1.2%に削減、年間300万円コスト削減 |

| 顧客満足度を上げた | 顧客満足度調査で前年比+15ポイント達成 |

| 新規顧客を獲得 | 新規顧客を年間12社獲得、売上5,000万円増加 |

こうした数字は、売上や利益だけでなく、品質改善や効率化、コスト削減など幅広い分野で活用できます。

要点

- 成果は数字で表すことで初めて説得力を持つ

- 期間・比較・金額・基準を入れると効果的

- 売上だけでなく品質・効率・コスト削減も立派な成果

マイナビ「中途採用状況調査2024」によれば、企業が中途採用時に重視する項目として「過去の成果・実績」を挙げた割合は79.8%に達しています。

つまり、数字で成果を語れない人は、この時点で8割近い企業から評価の土俵に乗れないということです。

確かに、“頑張った”だけじゃ伝わらないっスもんね…。

ああ、数字は努力の翻訳だ。相手が一目で理解できる形にしておくといい。

長期的視点でのキャリアプランを描けている

30代のメーカー転職では「今の条件」だけでなく、5年先・10年先を見据えたキャリアプランが重要。

企業は長く活躍できる人材を求めており、明確な将来像を持っているだけで選考通過率は大きく変わります。

あなたが単なる「即戦力」なのか、それとも将来の中核を担う人材なのかを見られています。

だからこそ、短期的な希望条件だけでなく、中長期的なキャリアビジョンを語れるかが評価の分かれ目なんです。

僕の体験談

僕の場合、前職の自動車部品メーカー営業職からの転職で、内装関連の顧客を前職・転職先の両方で担当できる見込みがありました。

そこで「内装分野のプロフェッショナルとして成長し、将来は製品企画にも関わりたい」というビジョンを面接で具体的に伝えたところ、その場で「ぜひうちに来てほしい」と言われた経験があります。

👉このように、具体的なキャリア像は企業に安心感と期待感を与えます。

さらに「今後の業界変化を踏まえた計画」を盛り込むと、説得力は倍増。

特にメーカーでは、技術革新や市場動向がキャリアに直結します。

たとえばEV化や自動運転化が進む中で、どんな専門性を深めたいのかを明確にすると、未来志向の印象が強まります。

要点

- 企業は中長期的な貢献を期待している

- 面接では3〜5年後の役割や目標を問われる

- 自分の経験とビジョンを結び付けて語ると評価が高まる

- 道筋は変わっても、現時点の方向性を明確にすることが重要

将来像を描くことは、あなたの市場価値を何倍にも引き上げる「最強の武器」になります。

もし「長期的なプランの立て方」がまだピンと来ないなら、部署ごとの成長機会や出世コースを具体的に解説した以下の記事も参考になりますよ。

参考記事 【30代必見】メーカーで出世コースに行ける部署の選び方とは?

部署の特性を理解すれば、自分のキャリアプランが一気に具体的になります。

方向性を示すだけで評価が上がるなら、やらない手はないっスね!

ああ、未来像を語れる人は、採用側に安心感と期待感を与えられるものだ。

面接・書類で企業のニーズに直結する提案ができる

面接や書類選考で評価されるのは、企業が抱えている課題やニーズに直結した提案をできる人です。

単なる自己PRや経験の羅列ではなく、

「この人なら自社の問題を解決してくれそう」

と企業側に思わせる提案力こそが、30代メーカー転職の合否を分けます。

企業は「課題解決力」を重視している

厚生労働省の調査「企業等の採用手法に関する調査研究」によれば、中途採用で企業が重視する能力の上位に「課題解決力」が挙げられます。

これは、現場や組織の問題を的確に把握し、成果の見える形で解決できる人材を求めているということ。

企業は、「うちに来たら何をしてくれるのか」が一瞬でイメージできる提案を待っています。

提案内容と評価されやすいポイント

| 提案の切り口 | 評価されやすい理由 |

|---|---|

| 過去の成果を具体的な数字で提示 | 信憑性が高く、再現性をイメージしやすい |

| 相手企業の製品やプロジェクトへの具体的関与案 | 即戦力としてのイメージが湧く |

| 他業種で得た知見の活用例 | 新しい視点や改善アイデアを期待できる |

| 部門横断の経験や調整スキル | 社内連携力の高さはメーカーでは重要 |

| 顧客・仕入れ先との関係構築ノウハウ | 取引拡大や信頼獲得につながる |

「この人を採用すれば、目の前の課題が確実に一歩進む」

面接官にそう思わせた瞬間、合格はグッと近づきますよ。

提案力を磨くために意識すること

- 事前に企業の課題や業界ニュースを調べる

- 自分の経験から課題に直結するエピソードを抽出する

- 数字や改善幅を盛り込み、成果をイメージさせる

- 企業の用語や文化に沿った言葉を使う

👆これは経験値よりも準備力で差がつく部分です。

提案の切り口って、意外といろいろあるんスね!

ああ。切り口が多ければ、それだけ企業に響くチャンスも増えるんだ

入社後も継続的にスキルアップしている

メーカー転職後に差がつくのは、日々の業務だけでなく「どれだけ新しい知識や技術を吸収できるか」。

入社後も継続的にスキルアップできる人は、企業からの評価が高まり、将来的なキャリアの選択肢も広がります。

企業は“伸びしろ”のある人材を求めている

日本政策金融公庫の調査によれば、

製造業を含む多くの企業が「従業員教育・研修」への投資を重視しています。

とくにリスキリングや継続学習を通じた技術・知識の更新が競争力維持の鍵とされています。

この傾向は中途採用者にも当てはまり、入社後も学び続ける姿勢は昇進・昇給の評価軸になっています 。

継続スキルアップが評価されやすい理由

| 評価ポイント | 背景・理由 |

|---|---|

| 新技術への対応力 | 市場の変化が速く、最新情報を活用できる人材が重宝される |

| 生産性向上の着想 | 学んだ知識を業務改善や効率化に反映できる |

| 他部署・他業種との橋渡し | 幅広い知見で社内連携や新規事業に貢献できる |

| 自己成長意欲の高さ | 長期的に企業へ貢献できる可能性が高いと判断される |

👆この表の通り、「学び続ける姿勢=企業にとっての将来投資」です。

要点

- 入社後も学び続けることで評価・昇進のチャンスが増える

- 公的調査でも、企業は従業員教育を競争力維持の鍵と認識

- 新しい知識は業務改善や新規事業の起点になる

だからこそ、「転職して終わり」ではなく「転職してからがスタート」 という意識が重要です。

やっぱ入社してからも勉強しないと、置いてかれるっスかね?

ああ。学び続ける人間は、チャンスを自分で引き寄せられるものだぞ。

失敗する30代メーカー転職者の落とし穴

30代でのメーカー転職は、経験や実績が武器になる一方で、ちょっとした落とし穴に足を取られることも多いです。

特に以下のような、意外と基本的な部分で失敗するケースが後を絶ちません。

「企業研究不足」

「条件だけでの判断」

「面接での言動」

ここでは、ありがちな失敗パターンとその回避策を具体的に解説します。

企業研究不足で面接回答が薄い

企業研究不足は、メーカー転職において最も致命的な失敗要因の一つ。

どれだけ経験やスキルがあっても、企業への理解が浅ければ「うちに来るイメージが湧かない」と判断されやすくなります。

採用担当が見るのは“事前理解力”

メーカーの採用担当者は、応募者が自社の事業内容・製品・課題をどれだけ理解しているかを重視します。

なぜなら、入社後の立ち上がりや貢献スピードは、事前知識の有無で大きく変わるから。

たとえば、自動車部品メーカーの場合、主要取引先のOEMや市場動向まで把握している応募者は「即戦力」の印象を与えます。

逆に、業界用語や製品名に全く触れない受け答えは「準備不足」とみなされます。

面接で響く企業研究の切り口

| 調べる項目 | 理由 |

|---|---|

| 主力製品・サービス | 面接での回答に具体性が出る |

| 主要取引先・市場シェア | 業界内での立ち位置を理解できる |

| 最近のニュース・プレスリリース | 面接での話題に最新感を出せる |

| 直近の業績・財務状況 | 経営の安定性や成長性を判断できる |

| 競合企業との違い | 自分がどこで貢献できるか見えやすい |

「相手の背景を深く理解している」と思わせる回答ができれば、面接官の信頼度は一気に上がります👍

中小メーカー志望者は要注意

大手メーカーに比べ、中小製造業は情報収集が難しいケースもあります。

公開情報が少ないからといって調査を怠ると、面接での回答が抽象的になりやすく、選考通過率が下がる傾向があります。

以下の記事では、情報の少ない企業を見極めるための調査手順を詳しく解説しています。

転職先選びで失敗したくない人はチェックしてみてください。

参考記事 中小製造業はやめとけ?転職の判断軸を知るための完全ガイド

要点

- 企業研究不足は即戦力評価を下げる最大要因

- 事前理解力が高いほど面接での説得力も増す

- 市場・製品・競合まで調べると他候補者との差別化が可能

👉「面接官の頭に“あなたが働く姿”を描かせられるかどうか」

そこが合否の分かれ目です。

やっぱ企業研究って、そんなに大事なんスか?

ああ。相手を知らずに挑むのは、武器なしで戦場に行くようなもんだ。調べておくといい。

年収・勤務地だけで企業を選ぶリスク

年収や勤務地だけを基準に企業を選ぶと、入社後にミスマッチが発覚し、早期退職リスクが高まります。

メーカー転職では、待遇以外の要素も総合的に見ることが不可欠。

なぜ条件だけで選ぶと失敗しやすいのか

条件面は「今の不満」を解消する手段にはなりますが、「将来の満足」を保証してくれるものではありません。

特にメーカーの場合、勤務地や給与は同じでも、仕事内容やキャリアの広がり方は企業ごとに大きく異なります。

実際、エン・ジャパンの「早期離職実態調査」によると、転職後1年以内の離職理由の上位に「仕事内容が合わなかった」「職場の文化や価値観が合わない」が挙がっています。

失敗パターンとその背景

| 判断基準が「年収・勤務地だけ」 | 起こりやすい失敗例 |

|---|---|

| 高年収の募集に飛びつく | 業務負荷が過大で早期離職 |

| 自宅から近い企業を優先 | 仕事内容が希望とかけ離れている |

| 条件だけで業界未経験へ | スキルが活かせず評価が低下 |

待遇は改善されたが、モチベーションが続かず再び転職を検討…。

こうした事例は少なくありません。

条件以外に見るべきポイント

年収や勤務地は重要ですが、それに加えて以下もチェックしましょう。

- 仕事内容の具体性

求人票や面接で詳細を確認 - キャリアパス

5年後・10年後にどうなっているか - 企業文化や価値観

社員インタビューや口コミから把握 - 市場での立ち位置と将来性

業界レポートや決算資料を参考に

👆これらを押さえることで、条件だけでは見えない企業の「真の魅力」と「リスク」が見えてきます。

要点

- 年収・勤務地だけでは将来の満足度は保証されない

- 条件以外に仕事内容・文化・将来性も要確認

- 総合的に判断してミスマッチを減らすことが重要

転職は“今の満足”だけでなく、“未来の満足”まで見据えることが、後悔しない一番の近道です。

年収が上がれば、それでハッピーってわけじゃないんスね…。

ああ。未来まで見て判断できる人間が、結局は長く活躍できるんだ

面接でネガティブな発言をしてしまう心理的背景

面接でほぼ必ず聞かれる、「転職をしようと思った理由」。

そして、つい口にしてしまうのは「現職への不平不満」といったネガティブな転職理由。

しかし、面接でのネガティブ発言は、たとえ事実でも評価を大きく下げます。

背景にある心理を理解し、建設的な表現に置き換えることが重要です。

なぜネガティブ発言が出てしまうのか

メーカー転職では、現職への不満や前職でのトラブルを質問されることがあります。

このとき、感情が先走り「給与が低かった」「上司が合わなかった」といった言葉を口にすると、面接官は「この人はまた同じ理由で辞めるかも」と判断します。

心理学的にも、人間はストレスや不安を感じると自己防衛のために他責的な説明をしやすくなるとされます。

特に転職活動中は「評価されたい」という焦りがあるため、無意識に自分を正当化する発言が増えるんです。

ネガティブ発言が生まれる主な心理要因

| 心理要因 | 面接での典型的な発言例 |

|---|---|

| 不満の解消を強調 | 「残業が多すぎて…」 |

| 自己防衛本能 | 「上司の理解がなく…」 |

| 不安や焦り | 「この業界じゃもう先がないと…」 |

| 承認欲求 | 「自分の能力を活かせる場がなく…」 |

これらは、事実であっても聞き手には“マイナス印象”として残ります🙅

建設的な言い換え例

- 残業が多かった

「より効率的に成果を出せる環境で働きたい」 - 上司と合わなかった

「異なる価値観を尊重しつつ、組織貢献できる場を探している」 - 業界の先行きが不安

「成長分野で自分のスキルをさらに磨きたい」

👆ネガティブな事実も、表現を変えることで「前向きな転職理由」にできます。

要点

- ネガティブ発言は評価を下げる最大の要因

- 心理背景を理解し、前向きな表現に変える

- 面接官は「未来志向の候補者」を求めている

事実をどう話すかで、あなたの印象は180度変わりますよ。

ネガティブなこと言わなきゃいいって分かってても、つい出ちゃうんスよね…。

ああ。でもな、事実は変えられなくても、伝え方は変えられるんだよ。

製造現場や製品の基礎知識が乏しい

メーカー転職で軽視されがちなのが「製造現場や製品の基礎知識」。

ここをおろそかにすると、入社後すぐに信頼を失うリスクがあります。

基礎知識不足が致命傷になる理由

メーカーでは、営業でも企画でも、最終的には製品が形になって納品されます。

現場の流れや製品構造を知らないと、こんな悪循環が生まれます。

- 打ち合わせで専門用語を理解できず、質問ばかりになる

- 現場からの要望や課題がイメージできず、解決策が浅くなる

- 顧客や仕入先への説明が抽象的で、信用を得られない

実際にあった失敗例

僕の同僚で、他業界(金融)からメーカー営業に転職した人がいます。

客先と打ち合わせの際、製品の部品構造や工程を理解していなかったので、

「それ、どういう仕様でしたっけ?」

と聞かれても答えられず、その場で上司に助け舟を出してもらうことが何度もありました。

結果、顧客からは「あの人じゃ話が進まない」と判断され、案件は別の営業に回されてしまいました。

【対策】短期間で現場感を身につける方法

- 入社初月は工場見学や現場研修に積極的に参加する

- 製品カタログや図面を使って構造を理解する

- 熟練社員や現場担当者に工程の流れを質問する

- 自分の担当製品を「人に説明できるレベル」まで落とし込む

基礎知識不足による影響と予防策

| 状況 | よくある問題 | 予防策 |

|---|---|---|

| 打ち合わせ | 専門用語が理解できない | 用語集を作り、意味と事例を覚える |

| 顧客対応 | 製品説明が抽象的になる | 図解やサンプルを使って説明 |

| 社内調整 | 現場の意見を正確に伝えられない | 工程を理解して翻訳役になる |

| 新規提案 | 実現不可能な案を出してしまう | 製造プロセスを確認してから提案 |

製造現場や製品の知識は、転職後の信頼構築の「土台」です。

要点

- メーカーでは職種を問わず基礎知識が必須

- 知識不足は顧客・現場・上司からの信頼低下につながる

- 入社直後の吸収スピードが勝負

- 工場・製品カタログ・現場社員から学ぶ姿勢が重要

知識ゼロで挑むのは、地図なしで山登りするようなものですよ🙅

現場知識って、営業でもそんなに必要なんスか?

ああ。製品のことを語れない営業は、ただの伝言係になってしまう。君が主役になるためには、現場を知ることだ。

企業文化や価値観の相性を軽視するリスク

仕事内容や待遇が魅力的でも、企業文化や価値観が合わなければ長く働くのは難しいですよね。

相性を見極めないまま転職すると、早期離職のリスクが高まります。

なぜ文化や価値観が重要なのか

メーカーでは、部署や工場ごとに仕事の進め方や意思決定のスピードが違います。

そのため、自分の働き方や価値観と合わない環境に入ると、こんな状況に陥りがち。

- 意見が通らずモチベーションが下がる

- 残業や休日出勤の感覚が合わず不満が溜まる

- 評価基準が不透明でやる気を失う

入社後の定着率に直結する「カルチャーフィット」

厚生労働省の「雇用動向調査」によれば、

企業文化と従業員の価値観が合致している場合、離職率は明らかに低くなる傾向が確認されています。

一方、カルチャーフィットが低い場合は職場への適応が難しく、早期離職の割合が高まるという結果も。

つまり、面接で仕事内容や条件ばかりに目を向け、企業文化や価値観の相性を見落とすと、せっかく転職しても短期間で退職に至るリスクが高いんです。

相性を見極めるための事前チェック

- 面接時に評価制度や昇進スピードを具体的に質問する

- 社員インタビューや口コミサイトで社風を確認する

- 工場見学や職場見学を通して雰囲気を肌で感じる

- 面接官の反応や会話のテンポも観察する

文化・価値観ミスマッチのリスクと予防策

| リスク | 具体的な影響 | 予防策 |

|---|---|---|

| 評価基準が合わない | 頑張っても評価されず離職 | 評価制度を事前確認 |

| 労働時間の感覚が違う | 残業・休日出勤で摩擦 | 勤務時間・休日制度を質問 |

| 意思決定の遅さ | 提案が通らず停滞 | 決裁プロセスを把握 |

| コミュニケーションの温度差 | 疎外感や孤立感 | 職場見学で雰囲気を確認 |

待遇や仕事内容だけで企業を選ぶのは、氷山の一角しか見ないようなものですよ🙅

要点

- 企業文化や価値観の相性は長期的な働きやすさを左右する

- 相性ミスマッチは早期離職やモチベ低下の原因に

- 面接・見学・情報収集で事前に社風を見極めることが重要

👉自分の価値観と企業文化が重なる場所こそ、力を最大限発揮できるフィールドです。

待遇は良くても、人間関係とか雰囲気が合わなかったらどうすれば…。

ああ。だからこそ事前に見極めるんだ。合う場所を選べば、待遇以上の価値を感じられる。

試用期間で成果を出せず評価が下がる

試用期間は「お試し」ではなく、企業側にとっては採用の最終ジャッジ期間。

ここで結果を出せなければ、その後の評価に尾を引きます。

短期間での成果が求められるプレッシャー

試用期間中は、通常の業務スピードよりも早く結果を示すことが期待されます。

企業は「採用して良かった」と早期に確信を持ちたいからです。

そのため、慣れる前から一定のパフォーマンスが求められます。

僕の体験談

前職の先輩(当時、39歳)は、自動車部品メーカーから半導体商社へ転職しました。

前職では営業部門で実績を上げていたものの、新しい職場では製品知識ゼロ。

最初の1か月間、資料や仕様書を読み込みに時間を使いすぎ、営業訪問や提案の数が思うように伸びませんでした。

3か月目の試用期間終了時点で、上司からは「努力は感じるが即戦力には遠い」と評価され、昇給や担当顧客の割り当てが延期になったそうです。

本人はその後巻き返しましたが、スタート時点での印象が最後まで足かせになったとのこと。

👉試用期間は、100%完璧じゃなくても“動きの速さ”で存在感を示すべきタイミングということですね。

要点

- 試用期間は「成果を出すまでの猶予」ではない

- スピード感と主体性が評価の鍵

- 完成度よりも行動量を優先する場面も必要

とはいうものの、ユルく働きたい人にとってはそこまで気にする必要もないかもしれませんが…。

試用期間を乗り切る行動リスト

- 初日からの積極行動

質問・提案・訪問を前倒し - 優先順位を明確化

学びと行動を並行 - 短期ゴール設定

1週ごとの達成指標を決める - 進捗報告の頻度UP

上司やチームにこまめに共有 - 小さな成功事例を積み上げ

社内外で「やってくれそう」と思わせる

試用期間って、もっと“慣れる期間”だと思ってたっス…

慣れることも大事だが、まずは動いて結果を見せる。完璧じゃなくても、走ってる姿を評価する企業は多い。

メーカー転職を成功させる準備ステップ

メーカー転職は、準備の質が9割を占めます。

事前に情報と戦略をそろえておけば、面接や書類選考での通過率は格段に上がりますよ。

自己分析と職務経歴の棚卸し

転職成功の第一歩は「自分のことを誰よりも理解すること」。

自己分析と棚卸しを甘く見ると、面接での回答がぼやけ、相手に刺さらない履歴書になります。

自己分析で押さえるべき3つの軸

メーカー転職では以下の3軸で自分を整理すると、企業が求める即戦力像とマッチさせやすくなります。

| 軸 | 具体的に書き出す内容 |

|---|---|

| スキル・知識 | 製造工程知識、営業提案力、品質管理経験など |

| 実績・成果 | 売上成長率○%、コスト削減額○万円、納期短縮○日など |

| 価値観・志向 | 安定志向、挑戦志向、チーム重視か個人重視かなど |

👉自己分析は“棚卸し”ではなく“武器磨き”の工程だと思ってください。

棚卸しのステップ

転職準備で最初にやるべきは、自分のキャリアを「見える化」すること。

頭の中だけで経歴を整理しようとすると、過去の経験や成果が意外と抜け落ちます。

棚卸し作業は、自分の強みを発見し、面接や書類で的確にアピールするための“土台”になりますよ👍

- 過去5〜10年の職務を時系列で書く

- 担当業務と具体的な成果をセットで記載

- 成果を数値や比較で可視化する

- 転職先で活かせる強みを抽出

ステップ1

過去5〜10年の職務を時系列で書く

思い出せる限りの職歴を、古い順から順番に並べます。

転職回数が多くてもOK。むしろ全て書き出した方が、自分のキャリアの流れが見えやすくなります。

ステップ2

担当業務と具体的な成果をセットで記載

「営業担当」だけでは弱いです。

たとえば、「既存顧客20社の売上拡大」「新規開拓営業で年間5件の契約獲得」など、業務と成果をワンセットで書くと、相手に実力が伝わります。

ステップ3

成果を数値や比較で可視化する

前年比、コスト削減額、納期短縮日数など、なるべく定量的に書きましょう。

数字が出せない場合は「顧客満足度向上」「クレーム件数削減」など質的成果でもOK。

ステップ4

転職先で活かせる強みを抽出

最後に「この経験は新しい職場でどう活かせるか」を考えます。

例えば営業経験なら「顧客折衝力」、製造現場なら「工程改善力」などに置き換えると、採用側も評価しやすくなります。

ワークシート例

| 年度 | 会社・部署 | 主な業務 | 成果 | 活かせる強み |

|---|---|---|---|---|

| 2018〜2023 | 自動車部品メーカー営業部 | 既存顧客管理 新規開拓 | 売上前年比115% 新規契約5社獲得 | 顧客提案力 価格交渉力 |

- メモ帳やExcelでもOK。まずは「埋めること」を優先

- 後から数字やエピソードを肉付けしていけばOK

- 1〜2時間の集中作業で一気にやると抜け漏れが少ない

キャリアコンサルで意識と定着が高まる効果

厚生労働省の「令和4年版 労働経済の分析」によると、

キャリアコンサルタントによる支援を受けた人ほど主体的に転職活動し、自己理解が深まり、成功に導かれやすくなる傾向が確認されています。

つまり「自己分析=自力での棚卸し+第三者による視点」が成功率を大きく引き上げる武器になるんですね👍

自己分析って正直めんどうっスけど、やり込むほど自分が見えてくるんスね!

ああ、自分の強みってのは、自分以上に人は信じてくれない。だからこそ、自覚と第三者の目が大事なんだ。

転職の目的と譲れない条件を明確化する

転職で後悔しないためには、

「何を叶えたいのか」

「絶対に譲れない条件は何か」

を明確にすることが欠かせません。

これがブレると、入社後にギャップを感じてしまうリスクが一気に高まります。

目的と条件がブレると後悔しやすい

目的があいまいなまま企業選びをすると、

内定はもらえても長く続けられる環境かどうか判断できません。

特にメーカーは、業務内容や社風が企業ごとに大きく異なるため、条件の優先順位を決めておくことが必要です。

僕の体験談

僕は、「家族との時間を確保できる働き方」を目的に転職活動をしました。

前職が中小企業の営業だったということもあり、業務内容は多岐に渡る。いわゆる「なんでも屋さん」で、日々残業の多い働き方だったんです。

転職活動では「専門性を特化=営業としての仕事を突き詰めたい」という思いを面接で伝えたことで、面接官から「それなら、ぜひうちに来てほしい」とその場で好意的な反応をもらえました。

この経験からも、目的と条件を明確にしておく重要性を実感しています。

目的・条件を明確にする3ステップ

転職活動を効率的に進めるには、まず「なぜ動くのか」と「何を譲れないのか」を明確にすることが出発点です。

ステップ1

転職の目的を1つに絞る

「なんとなく転職したい」では、企業側も採用の判断がしづらくなります。

ここでは「なぜ転職するのか?」を自分の言葉で一文にまとめます。

例:

- 年収を50万円以上アップさせたい

- EV関連技術に関わる仕事がしたい

- 家族との時間を確保できる働き方を実現したい

ポイント👉欲張って複数並べるのではなく、今一番叶えたいことを1つに絞ること。

ステップ2

絶対に譲れない条件を3つまで書き出す

目的を叶えるために、どうしても外せない条件をリスト化します。

例:

- 勤務地が○○県内

- 年収は○○万円以上

- 顧客折衝が中心の業務

ポイント👉条件は「具体的な数値・地名・業務内容」で書くと判断しやすくなる。

ステップ3

条件ごとに優先順位をつける

複数の内定が出たとき、判断の軸になるのがこの優先順位です。

例:

1位:勤務地

2位:年収

3位:担当エリア

ポイント👉面接中に条件のすべてを満たす企業は少ないため、「これだけは譲れない」→「妥協できる順」に並べておく。

メリット・デメリット

| 明確化できた場合 | 明確化できなかった場合 |

|---|---|

| 面接で一貫性のある受け答えができる | 受け答えがぼんやりして印象が薄くなる |

| 入社後の満足度が高い | 入社後にギャップを感じやすい |

| 内定辞退や迷いが減る | 内定後に決断できず時間を浪費する |

目的と条件を明文化することは、未来の自分への最高のプレゼントですね👍

条件とか目的ってそんなに大事っスか?

ああ、迷いが消えるからな。明確にした人間ほど、転職後もブレずに走り切れるもんだ。

求人票から読み解く企業の本音

求人票は単なる募集条件の羅列ではなく、

企業の課題や方向性がにじみ出る「本音のメッセージ」です。

表面的な条件だけで判断せず、

行間を読めるかどうかで転職の成功率は大きく変わります。

なぜ求人票から本音を読み取る必要があるのか

求人票は広報的な側面が強く、企業は良い印象を与えるように書きます。

しかし、その中にも以下のようなサインが隠れています。

- 同じ職種の募集が何度も繰り返されている

高い離職率の可能性 - 職務内容が極端に広い

人手不足で業務が過剰 - 「若手活躍中」など年齢層を強調

経験者不足か、給与水準が低い可能性 - 「変化を楽しめる人」

組織や方針が頻繁に変わる環境

公的データが示す「求人票の現実」

厚生労働省「求人情報に関する実態調査」によると、

求職者が求人票で重視する情報は 仕事内容(84.5%)・給与(78.1%)・勤務地(65.7%) が上位を占めています。

一方で、企業が重視して掲載する情報は会社概要・事業内容・将来性が多く、求職者との間に情報ギャップが存在することが明らか。

このギャップを埋めるには、求人票を読む際に「企業が何を伝えたいか」と「自分が知りたいこと」を両方意識することが重要です。

求人票チェックの5つの着眼点

求人票の「ウラ」を読むには、以下のポイントに注目します👇

| 着眼点 | 見るべき項目 | 裏にある可能性 |

|---|---|---|

| 募集背景 | 「増員」「欠員補充」 | 成長戦略 or 離職多発 |

| 職務内容 | 幅広すぎる業務範囲 | 人手不足、業務過多 |

| 必須条件と歓迎条件 | 歓迎条件が多すぎる | 即戦力を強く求めている |

| 給与幅 | 幅が極端に広い | 経験・成果次第で差が大きい |

| 福利厚生 | 一般的でない制度 | 人材確保のための魅力付け |

求人票を読み解けば、企業が「今、何に困っているか」がわかります。

条件だけでなく、その背景にあるストーリーを感じ取れた人が、面接でも一歩リードできますよ👍

求人票って、なんか定型文ばっかでピンとこないっスけど…。

ああ、だが行間を読めると面白い。表には出ない企業の悩みや野望が見えてくるもんだ。

職務経歴書・履歴書の書き方完全マニュアル

職務経歴書と履歴書は「面接に呼ぶかどうか」の最初の審査基準になります。

特に30代は経験を具体的に数値化し、

企業が求める人材像とマッチしていることを明確に示すことが必須。

厚生労働省の「求人情報に関する実態調査」によれば、

企業が中途採用で最も重視する項目は「職務経歴書の内容」が約8割。

つまり、ここでの作り込みが通過率を大きく左右します。

書類作成の5つの鉄則

「ただ経歴を並べるだけ」では埋もれてしまいます。

企業の目を引くためには、以下の鉄則を押さえてください。

| 鉄則 | 解説 |

|---|---|

| 1. 結論ファースト | 経歴の冒頭で「何ができる人なのか」を明確に書く |

| 2. 数字で裏付ける | 売上◯%増、コスト△円削減など具体的数値を記載 |

| 3. 求人要件と照合 | 求められているスキルや経験を拾って反映 |

| 4. 成果とプロセスを両立 | 実績だけでなく、それを実現した方法も書く |

| 5. 誤字脱字ゼロ | 基本的なミスは評価を大きく下げる |

👉この5つは、書類を「読む価値のあるもの」に変える最低条件です。

書類チェックリスト

作成後は必ず第三者の視点で見直してください。

面接官の心に引っかからない書類は、99%この段階で落ちます。

- 自分の強みが冒頭3行でわかるか

- 数値や固有名詞が入っているか

- 求人票との共通ワードが入っているか

- 不要な経歴を削ぎ落としているか

この4項目にすべて「はい」と答えられる書類は、書類選考通過率が格段に上がります。

👉「会ってみたい」と思わせる書類は、内容より先に“印象設計”から始まっています。

やっぱり数字って入れたほうがいいんスか?

数字は実績の証拠だ。面接官の目を止めるには、一瞬で価値が伝わる形にしておくといい。

模擬面接の効果的な進め方

面接は「慣れ」で差が出る場面です。

本番一発勝負では緊張や言葉詰まりが出やすく、実力を出し切れないことも多いもの。

だからこそ、事前の模擬面接は必須です。

dodaの「面接対策ガイド」でも、中途採用面接で不採用となる理由の上位に

「自己PRや志望動機が具体的でない」

「質問に対する回答が曖昧」

が挙げられています。

これは練習不足から来る典型的なミスです。

模擬面接の進め方3ステップ

準備から振り返りまでの流れを、短期間でも効率よく回せるようにしましょう👍

| ステップ | やること | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 質問リストを準備 | 志望動機・自己PR・転職理由・逆質問など | 企業ごとにカスタマイズする |

| 2. 録画または第三者に依頼 | 声のトーン、間、表情を客観視 | エージェントや友人の協力が効果的 |

| 3. フィードバック&改善 | 良かった点・改善点を整理 | 同じミスを繰り返さない |

模擬面接で必ず押さえるべき5つのポイント

ただ練習するだけでは効果は半減します。本番を想定して以下を意識しましょう。

- 入室〜着席までの所作を意識

- 1問1答でなく、質問の背景まで意識して答える

- 適度なジェスチャーで熱意を見せる

- 笑顔とアイコンタクトを忘れない

- 回答時間は1分前後にまとめる

👆これらを徹底すると「この人は準備ができている」という印象を与えられます。

面接官は、あなたの能力だけでなく「本番に強いか」も見ていますよ。

面接練習って、やっぱりやりすぎってないんスか?

やればやるほど本番は楽になる。本番で汗をかくより、練習で汗をかいておくといい。

効率的な模擬面接の方法

模擬面接は一人でも効果がありますが、

転職エージェントを活用すれば、プロの目線で改善点を具体的に指摘してくれます。

さらに志望企業ごとの質問傾向や評価ポイントを共有してくれるため、合格率が一気に上がります。

次は、そのエージェントとどう付き合えば最大限の効果を得られるかを解説します。

転職エージェントとの上手な付き合い方

転職エージェントは、メーカー転職成功の強力な味方。

ただし、任せきりでは期待通りの求人やサポートは得られません。

戦略的に付き合うことで、数少ない30代向けの好条件求人を引き寄せられます。

受け身では情報が集まらない

エージェントは複数の候補者を同時に担当しているため、積極的に自分の希望や状況を発信しなければ、他の候補者に良案件を取られてしまう可能性があります。

「言わなくてもわかってくれるだろう」は禁物です。

僕の体験談

僕の転職活動は、最初の面談で「内装部品分野で営業経験を活かしたい」と具体的に伝えました。

その結果、エージェントが通常は非公開にしている求人を提示してくれ、面接でも条件面で有利に交渉できました。

👉転職エージェントは、こちらが動けば動くほど本気を出します。

上手な付き合い方のコツ

- 初回面談で「必須条件」と「希望条件」を明確に分けて伝える

- 面談後は1〜2週間に一度、進捗確認を兼ねた連絡を入れる

- 紹介された求人の感想や懸念点は必ずフィードバックする

- 担当者が合わない場合は、遠慮せず変更を申し出る

👉受け身ではチャンスはやってきません。自分の意思を“発信”する姿勢が肝です。

厚生労働省のキャリア形成に関するレポートによれば、

エージェント経由での転職者は、そうでない転職者に比べて満足度が約1.4倍高い傾向が示されています。

エージェントを味方につける具体的なテクニックは、以下の記事でさらに掘り下げています。

参考記事 【メーカー・製造業に強い】転職エージェントおすすめ10選

エージェントって、なんか構えちゃうんスよね…

そうだな、でもな。信頼できる担当者を味方につければ、転職はずっと楽になる。遠慮せず頼ってみるといい

【Q&A】よくある質問

メーカー・製造業への転職でよくある質問をまとめました。

- 30代未経験でもメーカーに転職できますか?

-

可能です。ただし「未経験可」の求人は即戦力ポジションよりも少なく、応募先選びとスキルの棚卸しが重要です。製造現場や間接部門など、業界知識を入社後に習得できる職種から狙うのが現実的です。

- メーカー転職で年収アップは期待できますか?

-

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によれば、製造業の平均年収は全産業平均をやや上回っています。ただし、業種・規模・職種による差が大きく、年収アップには「自分の強みを活かせる職種」への転職が必須です。

- 中小メーカーと大手メーカー、どちらが良いですか?

-

一概に優劣はつけられません。大手は福利厚生やブランド力が強み、中小は裁量の広さやスピード感が魅力です。自分の性格やキャリアプランに合う方を選びましょう。

- 面接で必ず聞かれる質問はありますか?

-

「志望動機」「これまでの実績」「入社後にやりたいこと」はほぼ必ず聞かれます。事前に企業研究を行い、相手企業の課題に絡めて回答を用意すると好印象です。

- 入社後のミスマッチを防ぐには?

-

面接時に職場見学を依頼し、現場の雰囲気や働き方を自分の目で確認しましょう。また、社員インタビュー記事や口コミサイトも参考にできます。

- メーカー転職で有利になる資格はありますか?

-

職種によって異なりますが、製造現場ではフォークリフト免許や危険物取扱者、技術系ではCAD関連資格やQC検定、事務系では簿記やTOEICが評価されやすいです。

- 海外メーカーや外資系メーカーも視野に入れるべきですか?

-

英語力や海外業務経験があるなら強みになります。外資は成果主義色が強く、昇進・給与は実力次第。ただし雇用安定性や文化の違いも考慮が必要です。

- 30代でのメーカー転職、書類選考通過率はどのくらいですか?

-

マイナビ転職中途採用状況調査(2025年版)によると、30代前半は全体の約25%、30代後半は約15%の通過率。経験やスキルのマッチ度で大きく差が出ます。

- 転職活動は在職中と退職後、どちらが有利ですか?

-

在職中は収入を確保しながら活動できますが、時間の制約があります。退職後は集中できますが、無収入期間が長引くリスクあり。多くは在職中に活動を進めます。

- 製造業の将来性はどうですか?

-

EV化、カーボンニュートラル、IoTなどで新しい職種や需要が増加中。一方で自動化や海外移転で従来職種は縮小傾向もあり、スキルアップが鍵となります。

【まとめ】30代メーカー転職は「準備」と「情報戦」が勝敗を分ける

30代からのメーカー転職は、経験やスキルの活かし方次第で大きな飛躍が期待できます。

一方で、企業研究や職種理解を怠ると、早期離職やキャリア停滞のリスクも…。

本記事では、以下のことを解説しました。

- メーカー業界の現状と採用動向

- 職種別のリアルな実態

- 成功する転職者の特徴

- 失敗パターンとその回避策

- 準備ステップと具体的ワーク

今の職場で感じているモヤモヤは、環境を変えることで解消できる可能性があります。

未来を変える第一歩は「情報を集め、動き出すこと」です。

「動いてみる」ことでしか見えない景色がある。

その景色を、あなたにも掴んでほしいと思います。

次のアクションは、転職エージェントの無料相談から

自分の市場価値や最適な求人は、独学では限界があります。

メーカー転職に強いエージェントなら、非公開求人や企業の内部事情まで知ったうえで提案してくれます。

まずは3社ほどに登録し、相性や提案内容を比較してみてください。

動き出すのは今日が一番早い日ですよ👍

メーカー転職に強い転職エージェント比較表

| エージェント名 | 特徴 | 向いている人 | 公式サイト |

| 求人数業界最大級 製造業求人豊富 | 求人を幅広く見たい人 | ||

| 求人とスカウトの両面 メーカー営業・技術職に強い | 転職活動を効率化したい人 | 公式サイト | |

| メーカー専門チームが担当 20〜30代の転職支援に強い | 製造業未経験から挑戦したい人 | 公式サイト | |

| 面接対策サポートが丁寧 女性転職支援に実績 | 初めての転職に不安がある人 | ||

| 技術職・エンジニア特化 | 製造業エンジニア経験者 | 公式サイト | |

| 外資系・ハイクラスに強い | 年収600万円以上を狙う人 | 公式サイト |

💡複数登録で比較し、自分に合った担当者を見つけるのが成功のカギ。

おすすめ登録の組み合わせ例

どれを選んだらいいかわからないという方にオススメの組み合わせをご紹介しますね。

①幅広+専門型

リクルートエージェント+メイテックネクスト

国内最大級の求人数を誇るリクルートエージェントと、製造業・エンジニア特化のメイテックネクストを組み合わせれば、量と質の両面から求人情報を押さえられます。

製造業エンジニア経験者や技術職でキャリアを深めたい人に特におすすめです。

②幅広+メーカー特化

doda+マイナビメーカーAGENT

dodaの幅広い求人ネットワークと、メーカー専門のマイナビメーカーAGENTを組み合わせれば、選択肢を広げつつ業界特化の深いアドバイスも得られます。

未経験からメーカーへ挑戦したい人や、異業種からの転職を狙う人にぴったりです。

③面接サポート重視

パソナキャリア+マイナビメーカーAGENT

面接対策が丁寧なパソナキャリアと、メーカー特化のマイナビメーカーAGENTのタッグなら、事前準備から面接本番まで安心して臨めます。

面接が苦手な人や自己PRに自信がない人には特に心強い組み合わせです。

④ハイクラス狙い

JACリクルートメント+リクルートエージェント

高年収案件に強いJACリクルートメントと、豊富な案件数を持つリクルートエージェントを組み合わせれば、ハイクラス求人も幅広い案件も一度にカバーできます。

年収600万円以上を狙う人や、キャリアの上積みを目指す人に向いています。

メーカー・製造業に強い転職エージェントをもっと知りたい人は以下もご覧ください。

参考記事 【メーカー・製造業に強い】転職エージェントおすすめ10選

行動するなら今がチャンス

求人は常に動いており、今日あった好条件案件が明日もあるとは限りません。

まずは2〜3社に登録して、キャリアアドバイザーから話を聞くことから始めましょう。

「自分に合う企業なんて見つかるのかな…」

と不安に思うかもしれませんが、動いた人ほど情報が集まり、結果的に納得感のある転職ができます。

情報は待っているだけでは手に入りません。動いた人がチャンスをつかみます。

次の一歩は、今日踏み出してしまいましょう!

今日もよい一日を!