「転職サイトを見ても職種名が多すぎて、よくわからない」

「30代から未経験でも、自動車業界で通用するのか不安」

「転職しようにも、資格やスキルが何もない…」

──そんなモヤモヤ、放置するとチャンスを逃すかもしれません。

僕は長年Tier2・Tier1メーカーで営業を続け、

転職により年収アップ&家族時間確保を両立に成功することができました。

実データと現場視点を掛け合わせた「リアルな年収ガイド」で、

あなたの不安を数字と事例でクリアにします。

読めば「自分に一番フィットする職種」が一目で分かり、次のキャリアの選択肢が広がりますよ。

一緒に「失敗しない職種選び」を進めていきましょう!

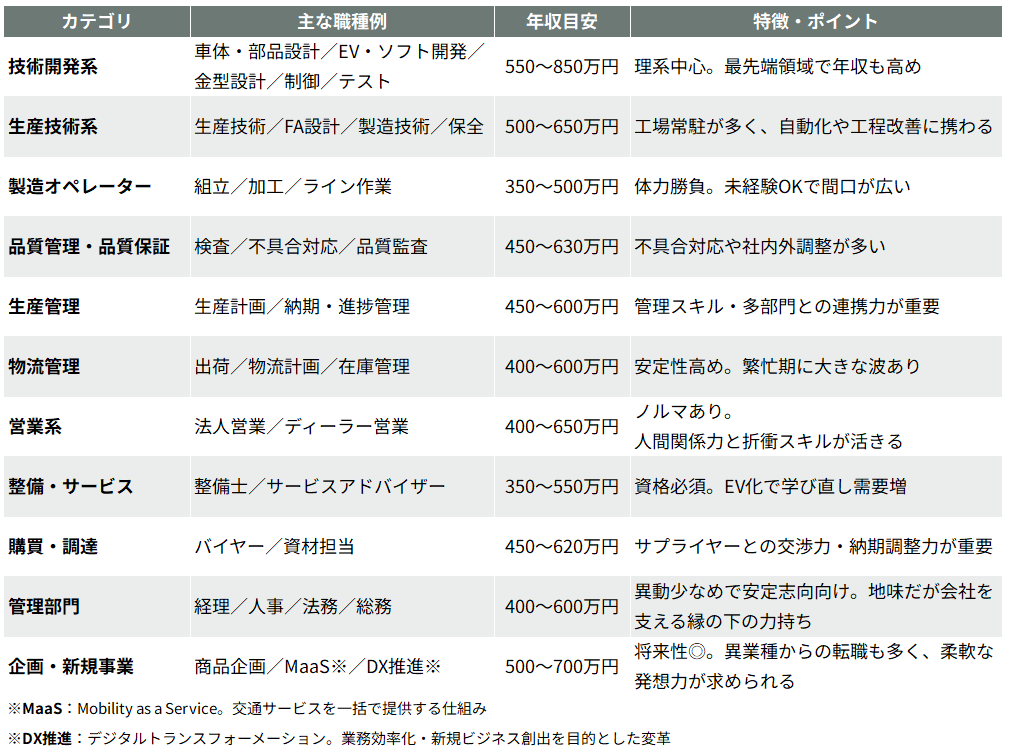

自動車業界にある主な職種とは?まずは全体像をつかもう

自動車業界には、製品の設計・製造に関わる技術系の職種だけでなく、

営業やサービス、事務職など幅広い職種があります。

「どんな職種があって、自分に合いそうなのはどれか?」を整理するには、

まず業界全体の構造を知ることが大切です。

ここでは、自動車業界の主な職種を11カテゴリに分類し、

それぞれの特徴や年収の目安、どんな人に向いているかといったポイントをまとめました。

まずは以下の一覧表で、自動車業界にどんな仕事があるのか、全体像を把握しておきましょう。

自動車業界の主な職種一覧(全11カテゴリ)

次からはそれぞれのカテゴリについて、

どんな仕事をするのか・向いている人の特徴・将来性などを詳しく解説していきます。

なお、製造オペレーターの実態については別記事で詳しく紹介しています。

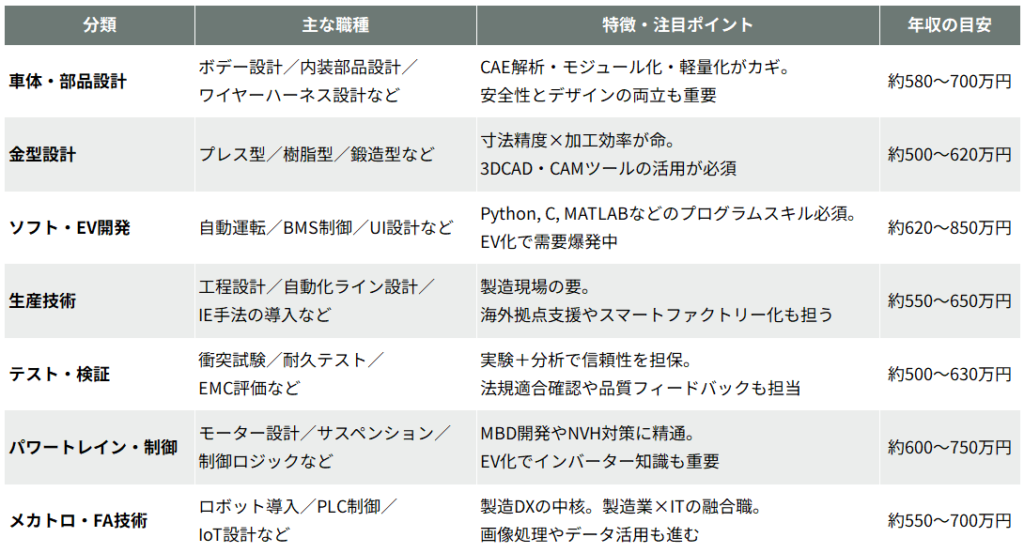

メーカー技術・開発系の仕事内容と年収目安

自動車メーカーの中核を担う「技術職」には、車の心臓部ともいえる開発設計から、

現場の最前線でモノづくりを支える生産技術まで、多様な仕事が存在します。

最近ではEV化や自動運転といった変革の波により、ソフト系の技術者の需要も急増しています。

まずは、自動車メーカー内の代表的な技術職を一覧表で整理してみましょう。

それぞれの職種には「得意とする技術領域」や「関われるフェーズ」が異なるため、

希望するキャリアパスや働き方に合わせた選択が重要です。

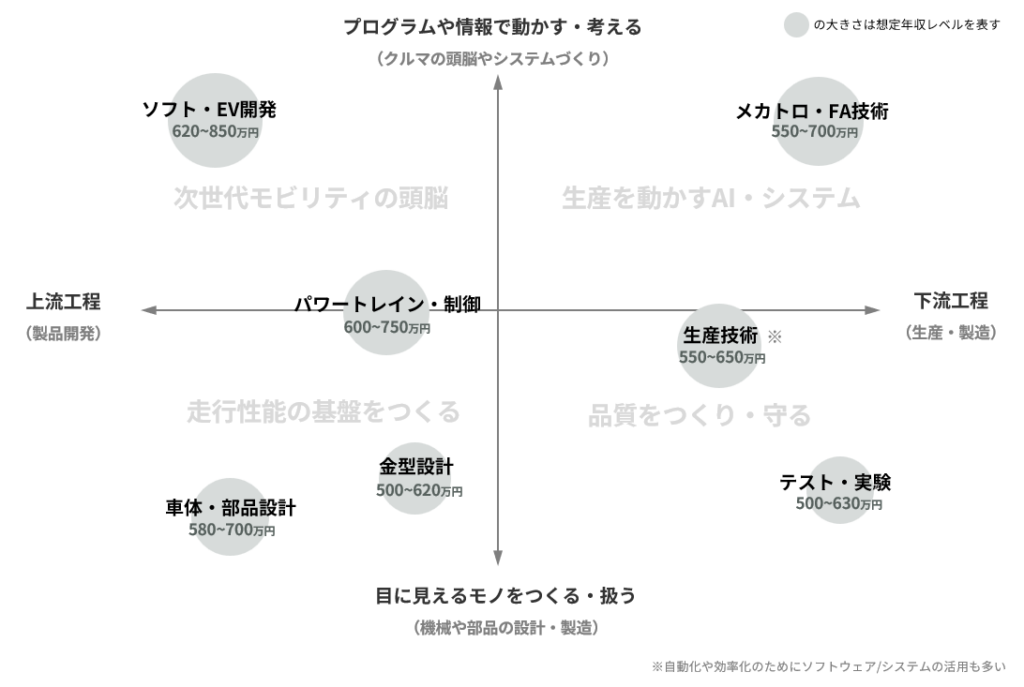

より直感的に理解できるように、

「業務フェーズ(上流:製品開発/下流:生産)」と「技術領域(ハード:モノ/ソフト:情報)」

の2軸でポジショニングしたマップを作ってみました。

このマップを見ると、たとえば「金型設計」は物理的なものをつくる生産寄り、

「ソフト・EV開発」は製品開発寄り、といった職種の傾向がひと目で分かります。

これにより、自分がどの領域に向いているかを考えるヒントになります。

ちなみに業界のトレンドでCASE対応が進む中、ITエンジニアの需要が非常に高いため、

プログラム寄りの職種は年収レベルも一線を画しているという状況もうかがえます。

また「生産技術」は会社によって、上流工程(開発段階)に携わる機会も多くあります。

GUNSOW

GUNSOW自分の「得意分野」や「やってみたい仕事」がどこに位置しているのかを把握することで、応募時にミスマッチを防ぐことができますよ。

- 高年収・高スキルが狙える(技術習得が収入に直結しやすい)

- 大手ほど設備・予算が潤沢で研究開発に集中できる

- グローバル開発や最先端EV領域に携われる機会も増えている

- 配属部署の影響が大きく、希望の技術分野に就けないことも

- 海外出張・転勤が発生しやすい(特に生産技術系)

- 現場対応やトラブル対応が求められることがあり、休日対応もゼロではない

これらを踏まえて、「やりがい」「安定性」「将来性」の3つをバランスよく検討することが、

30代からの技術職転職ではとても大切です。

メーカー技術・開発職

向いている人/向いていない人

メーカー技術職のリアルを理解したところで、

次に気になるのは「自分にこの仕事が向いているかどうか」ではないでしょうか?

以下では、向き・不向きの傾向を具体的に整理してみます。

- モノづくりに興味がある人

- コツコツとした作業が得意な人

- 最新技術にワクワクできる人

- データや理論に基づいて物事を考えるのが好きな人

- チームで協力しながらプロジェクトを進めるのが好きな人

それでは反対に、どんなタイプの人が技術職には向いていないのでしょうか?

以下に挙げる特徴を参考に、自分との相性を見極めてみてください。

- 細かい確認や継続的な改善が苦手な人

- トラブル対応や不確実な状況にストレスを感じやすい人

- 新しい知識の習得に消極的な人

- 社内外との調整が苦手な人

- 手を動かすよりアイデア勝負の仕事を好む人

職種によっても異なりますが、これらは多くの技術系ポジションに共通して求められる素養です。

メーカー技術・開発職

目指す人へのアドバイス

技術職への関心が高まった方に向けて、

次は「どうやって目指すか」「何から始めるか」といった実践的なアドバイスを3つお伝えします。

- 未経験から挑戦するなら

製造現場や実験補助など、入り口になりやすい職種からキャリアをスタートするのが現実的です。

ものづくりの基本が身につきやすく、徐々にスキルアップして設計・開発などの上流工程へ進む道もあります。 - 転職先を選ぶポイント

製品分野(EV/内燃機関など)や開発フェーズ(設計/実験/量産支援)など、自分が関わりたい領域を明確にするとミスマッチを減らせます。 - スキルの棚卸しが重要

これまでの経験や得意な作業、使えるツール(CADや解析ソフトなど)を整理しておくと、応募時に強みを伝えやすくなります。

今後のキャリア設計を考えるうえで、まずは「自分に向いているかどうか」を把握し、

そのうえで市場ニーズと自分の希望の重なりを探っていくことが成功の鍵になります。

補足

表内の専門用語解説

- CAE解析:設計段階で構造や衝突性能をシミュレーションする技術

- モジュール化:部品を機能単位でまとめて共通化する設計手法

- 3DCAD・CAM:三次元設計および加工用データを作成するツール

- BMS(Battery Management System):EVのバッテリー管理制御システム

- UI設計:車内の表示・操作インターフェースの設計分野

- IE手法(Industrial Engineering):作業効率改善のための分析技術

- EMC評価:電子部品の電磁波干渉の評価

- MBD(Model Based Development):実機を使わずに開発を進める設計手法

- NVH対策:騒音・振動・不快感の抑制技術

- PLC制御:工場自動化用の制御コンピュータ

- IoT設計:機器をネットワーク接続し情報を管理する設計

次のパートでは、営業や整備職など現場寄りの仕事について解説していきます!

ディーラー営業・中古車販売のリアルな1日と平均年収

自動車メーカーの技術職が「作る」仕事なら、ディーラー営業や中古車販売は「届ける」仕事です。

お客様と直接接し、車の魅力を伝える最前線で活躍するこの職種は、

華やかな一面もありますが、裏では泥臭い努力も求められる世界です。

とはいえ、「人と話すのが好き」「クルマが好き」「売上で評価されたい」

——そんな想いを持つ人には、やりがいある環境といえます。

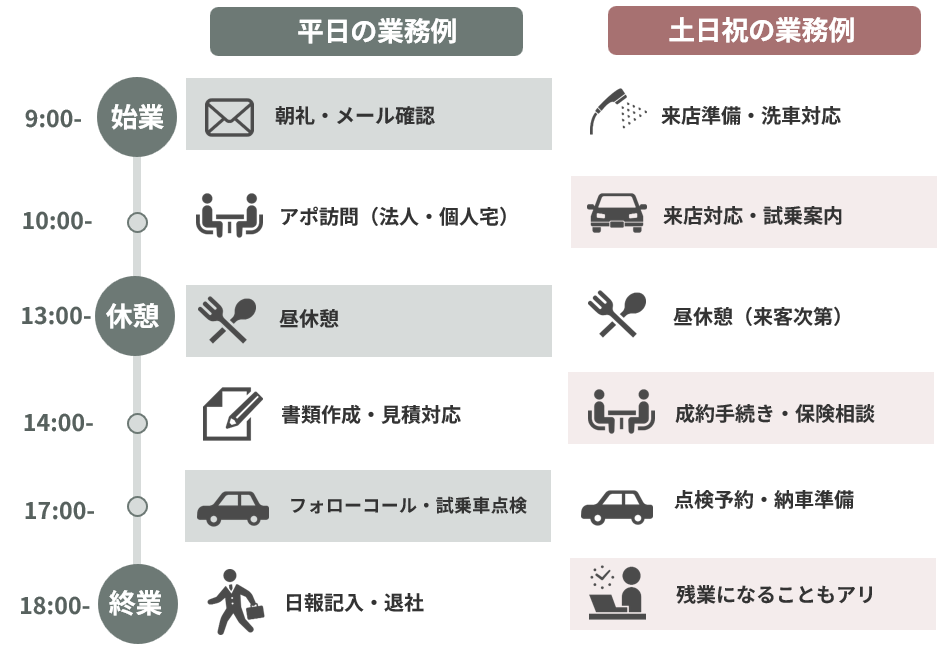

まずは、ディーラー営業と中古車販売の1日の流れや働き方を整理してみましょう。

土日は来店対応がメイン、平日は訪問営業や事務処理が中心です。

法人への社用車提案や、既存顧客への車検案内、買い替えの提案など、訪問先での対応もさまざま。

繁忙期には残業も発生しやすく、特に決算期や新型車発売時は忙しいです。

とはいえ、最近では業務効率化や事務スタッフの配置により、残業削減に取り組む企業も増えています。

次に、新車ディーラーと中古車販売の明確な営業スタイルの違いについて、解説していきます。

新車ディーラー営業と中古車販売営業

仕事内容の違いと特徴

それぞれの職場環境や営業手法には特徴があり、自分に合ったスタイルを選ぶことが重要です。

- ブランド力が強く、来店型営業が中心

- 車両価格が高いため、インセンティブも大きい(売上単価が高く、メーカーからの報奨金が出るケースも)

- お客様のライフステージに合わせた提案力が求められる

- 特定ブランドの深い商品知識が必要

- アフターサービス(車検・点検)による継続的関係あり

一方で、販売スタイルが大きく異なるのが中古車販売の営業です。

- 車種・年式・状態など、商品知識が多岐にわたる

- 来店よりネット問い合わせ対応が多く、SNSや動画などデジタル活用も活発

- 回転率重視の営業スタイル

- 仕入れの目利きやスピード感が重要

- 複数メーカーの車を扱う柔軟さが必要

このような特徴を踏まえると、それぞれの仕事にどんな魅力や課題があるのかが気になるところです。

新車ディーラー営業と中古車販売営業

メリットとデメリット

以下では、それぞれの仕事における現場のリアルな良し悪しを整理します。

読者の皆さんが自身に合っているか判断しやすいように、具体的な要素も添えました。

- 結果次第で年収アップが見込める(歩合給あり)

- お客様の笑顔や感謝を直接感じられる

- 最新車種に触れられる機会が多く、車好きには最適な職場環境

- 接客や営業スキルが自然と鍛えられる

一方で、覚悟しておきたい厳しさも存在します。

- 月末や繁忙期は残業が多く、長時間労働になりやすい(例:決算月には月30時間超も)

- ノルマや数字プレッシャーが大きく、メンタル面のタフさが求められる

- 土日出勤が基本で、家庭との両立に悩む人も多い

- お客様都合による急な呼び出しや柔軟な対応が必要な場面も

- クレーム対応の難しさ(納車遅延や不具合対応など)

- 目標達成のための自己投資(休日の研修参加や自主的な情報収集など)

こうしたメリットとデメリットを踏まえると、

気になるのは「実際どのくらいの年収が期待できるのか?」という点ではないでしょうか。

新車ディーラー営業と中古車販売営業

年収のイメージと給与体系の実態

| 区分 | 平均年収 | インセンティブ込みでの上振れ例 |

| ディーラー営業 (大手〜中堅企業) | 約480〜600万円 | 年間1,000万円超も(トップセールス・管理職) |

| 中古車販売 (大手〜中小) | 約400〜550万円 | 成約数次第で年収+100〜200万円も可能 |

給与は「基本給+インセンティブ」の構造が一般的。

インセンティブの内訳には販売台数だけでなく、

「粗利」「保険・JAF等の付帯商品販売」「残価設定ローンの成約率」など多様な要素が反映されるため、やり方次第で成果に差が出ます。

なお、基本給の割合は会社によって大きく異なり、

安定性重視の企業もあれば、完全歩合に近い企業もあります。

新車ディーラー営業と中古車販売営業

向いている人/向いていない人

検索でもよく見られるニーズに応えるために、向き不向きを以下に整理しました。

- 人と話すことが好きで、ヒアリング力に長けている

- 車の知識を学び、わかりやすく伝える力がある

- 目標達成意欲が強く、数字を追うことにやりがいを感じられる

- 市場の変化に柔軟に対応できる(EV・補助金制度など)

- 体力と精神力があり、休日勤務にも対応できる

「やってみたい」と思っても、自分に合うかどうか不安な人も多いはず。

逆に、こんなタイプは少し慎重に考えた方がいいかもしれません。

- 数字のプレッシャーに極端に弱い

- 土日休みに強くこだわる

- 提案型の営業が苦手で受け身な姿勢

- クレーム対応や急な予定変更がストレスになる

- 車の技術やスペックに興味が持てない

とはいえ、「苦手」があるからといって簡単に諦める必要はありません。

ディーラー営業の実態に迫った以下の記事についても参考にしてみてください。

参考記事 ディーラー営業はやめとけ?現場で起きている5つの現実とは

次は、実際に目指すためのアドバイスを紹介します。

ディーラー営業・中古車販売を目指す人へのアドバイス

未経験からでもチャレンジしやすい職種ですが、企業ごとに求められる資質は異なります。

- 普通自動車運転免許(AT限定可だが、MT歓迎の企業も)

- 接客経験(飲食・販売など)や営業経験があると有利

- 車の基本知識は入社後研修で身につけられるが、学ぶ姿勢は必須

異業種からの転職も比較的多く、20代〜30代前半であれば未経験歓迎の求人も豊富にあります。

- ブランドや取り扱いメーカーの特性(外車か国産か、EV比率など)

- インセンティブ制度の仕組みや歩合割合

- 社風・職場の文化(数字重視かチームプレー重視か)

- 転職サイト・転職エージェントの活用(非公開求人あり)

車好き・接客好きであれば、やりがいのある仕事なのは間違いありません。

自身のライフスタイルや志向に合わせて、

どちらの営業スタイルが合っているかを見極めましょう。

自動車整備士・サービスエンジニア|資格とキャリアパス

自動車の安全性や快適性を守るうえで欠かせないのが、

「自動車整備士」や「サービスエンジニア」の存在です。

点検・整備・修理のプロフェッショナルとして、

日々のカーライフを支える裏方でありながら、専門性の高い重要な職種といえます。

自動車整備士・サービスエンジニア

主な仕事内容

整備士・サービスエンジニアが日々どのような仕事に携わっているのかを見ていきましょう。

- 定期点検・車検整備

- 不具合診断・修理(エンジン、ブレーキ、電装系など)

- 法定点検やリコール対応

- 顧客への整備内容の説明やアドバイス

- 記録簿・作業報告書の作成

メーカー系ディーラーと街の整備工場では設備や取り扱う車種に違いがあり、

専門性の深さや業務範囲も異なる傾向があります。

自動車整備士・サービスエンジニア

必要な資格

整備士として働くには、一定の国家資格の取得が必須となります。

それぞれの資格には対応できる整備の範囲や職域があり、キャリアアップにも直結します。

- 三級自動車整備士(国家資格)

自動車の基本的な点検・整備が可能 - 二級自動車整備士(主流)

実務経験と専門学校卒業で取得可能

多くの企業が求める基準 - 一級自動車整備士(上級)

指導的立場や難易度の高い修理に携わる

最近では「自動車検査員」資格や、EV・HV車に対応するための高電圧整備資格などの取得も求められるケースが増えてきました。

自動車整備士・サービスエンジニア

年収の目安

| 業態 | 平均年収の目安 |

|---|---|

| 街の整備工場 | 約350〜450万円 |

| メーカー系ディーラー | 約400〜550万円 |

| 大手カー用品店系 | 約370〜480万円 |

| 専門技術・検査員資格保持者 | 550万円以上も可能 |

※参考:doda職種別年収データ、各ディーラー・カー用品店の採用情報をもとに編集

全体として、自動車整備士・サービスエンジニアの年収は、

資格の有無や勤務先の規模・業態によって大きく左右されます。

資格やスキルを着実に積み上げていけば、安定した収入を目指すことも可能です。

自動車整備士・サービスエンジニア

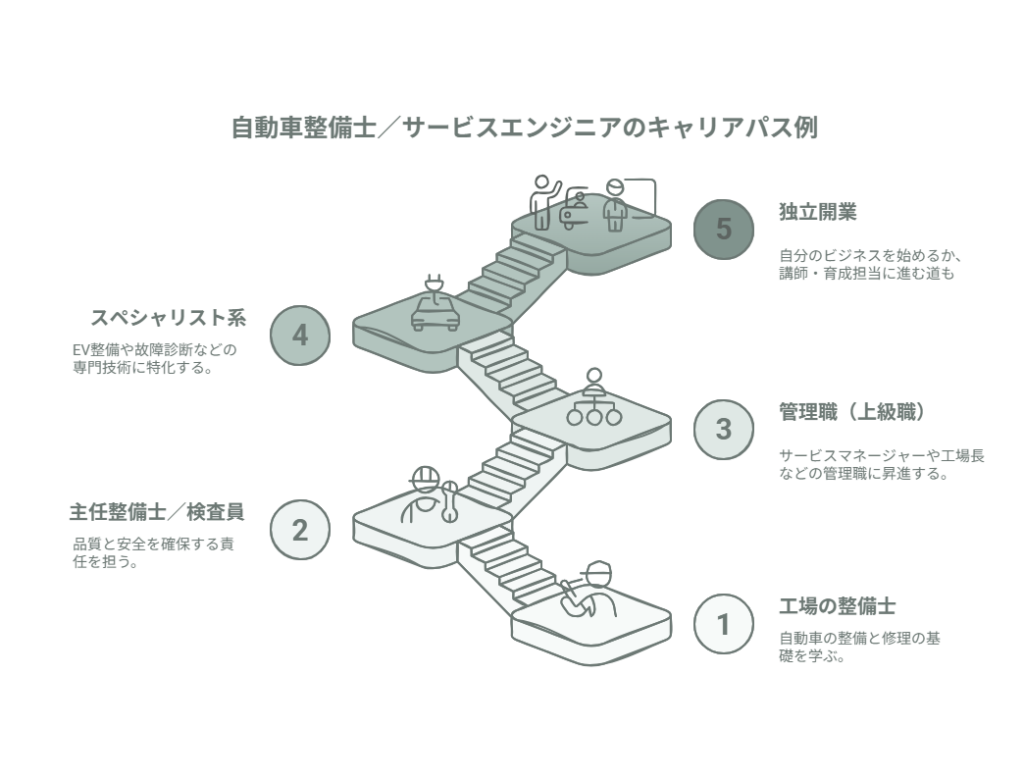

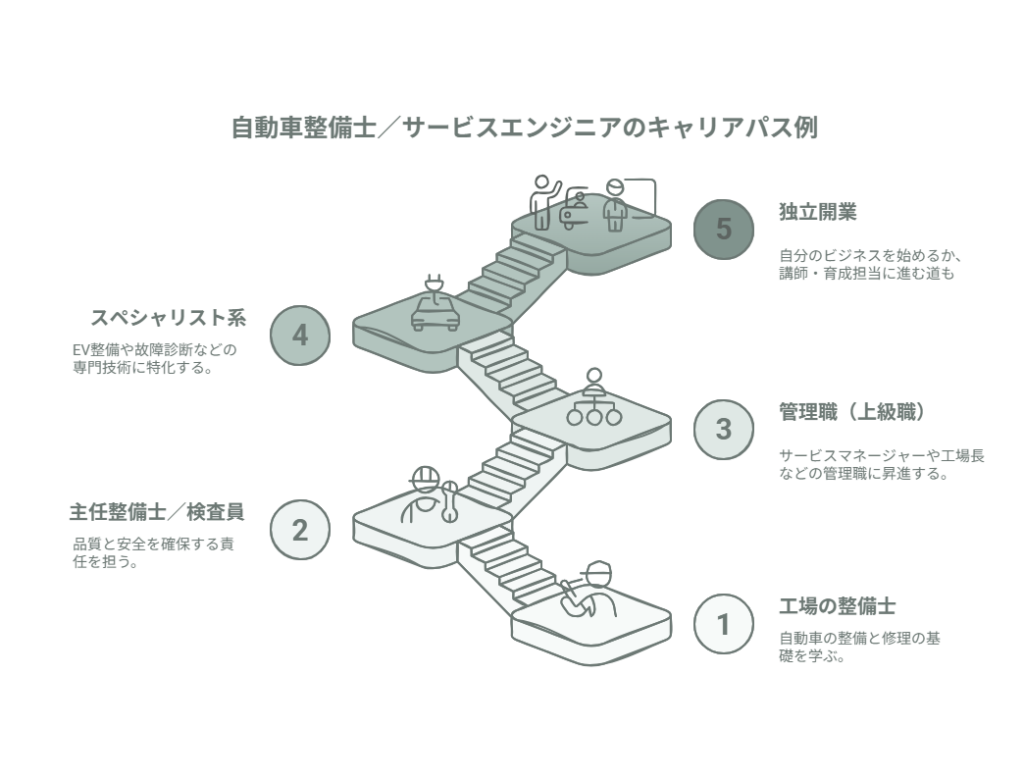

キャリアパスと将来性

以下に自動車整備士・サービスエンジニア職のキャリアパス例を紹介します。

- スタート:工場の整備士(見習い〜2級整備士)

- 中堅層:主任整備士/検査員として品質・安全管理を担う

- 上級職:工場長、サービスマネージャーなど管理職へ

- スペシャリスト系:EV整備、故障診断の専門技術者へ特化

- 独立開業や中古車整備業、講師・育成担当に進む道も

今後は「EV」「自動運転」などに対応するスキルがますます重要に。

電気・電子制御系への理解がある整備士のニーズは高まる一方です。

自動車整備士・サービスエンジニア

向いている人/向いていない人

- 手を動かす作業が好きで、細かな作業に集中できる

- 車が好きでメカニズムに興味がある

- コツコツと技術を積み上げるのが得意

- チームで協力して仕事を進めるのが好き

- お客様とのコミュニケーションも苦にならない

- 体力仕事や屋外での作業が苦手

- 油汚れやにおい、騒音が気になるタイプ

- 技術習得にコツコツ取り組むのが苦手

- 「整備より接客が好き」という人(逆に営業の方が向いている可能性も)

整備職は、地道な作業や体力仕事が多く、根気強さが求められる職種です。

自分の性格や得意分野と照らし合わせて、適性を確認してみましょう。

自動車整備士・サービスエンジニア

目指す人へのアドバイス

最後に、自動車整備士・サービスエンジニアを目指す人へのアドバイスを以下にまとめます。

- 国家資格(二級整備士)取得が基本条件。専門学校または職業訓練校の活用がオススメ

- 実務経験が非常に重視されるため、最初は工場の現場で実績を積むことが重要

- EV・HV・FCV対応の整備スキルや、検査員・診断士などの資格取得でキャリアアップがしやすくなる

将来的にも、自動車整備士はなくならない仕事ですが、

技術の進化とともに「求められるスキル」は確実に変わっていきます。

最新の技術に対するアンテナを高く持ち、学び続ける姿勢が活躍のカギになります。

文系歓迎!営業・購買・企画・経理など事務系職種の可能性

自動車業界と聞くと理系・技術系のイメージが強いかもしれませんが、

実は「文系出身でも活躍できる」ポジションは数多く存在します。

購買・企画・経理といった事務・管理系の職種に加え、

メーカー営業職など現場に近いフィールドで活躍する文系職種も含めて、多様な選択肢があります。

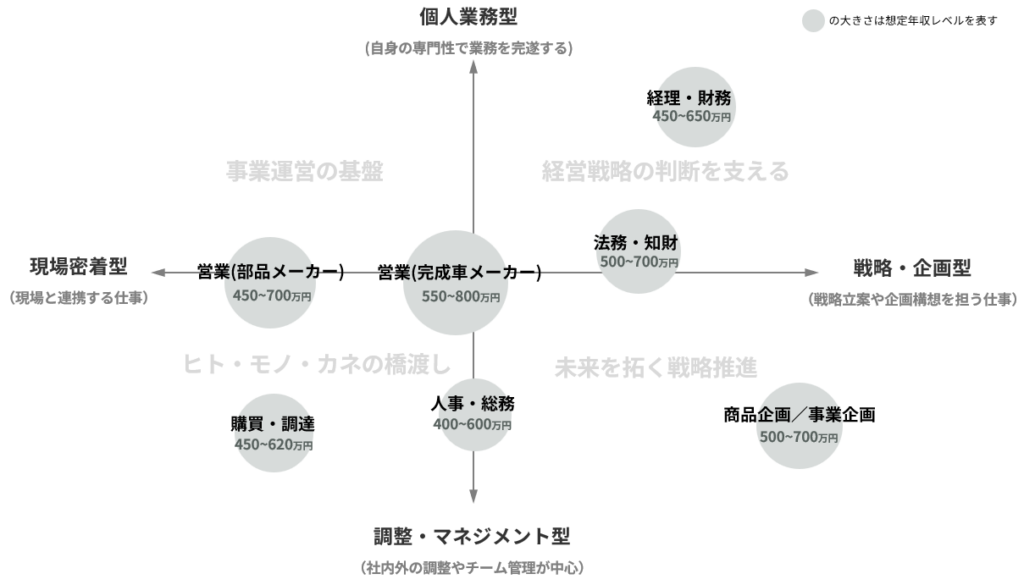

ここでは、文系人材が自動車業界で目指しやすい主な職種と、それぞれの特徴・年収目安を紹介します。

自動車業界における文系職種の主な例と年収目安

まずは、文系職種と年収レベルの目安を以下、簡単にまとめました。

| 職種 | 主な業務内容 | 年収目安 |

|---|---|---|

| 購買・調達 | 部品や資材の選定・価格交渉・納期管理 | 約450〜620万円 |

| 営業(完成車メーカー) | 法人顧客への提案営業、車種別戦略、販社連携対応 | 約550~800万円 |

| 営業(部品メーカー) | OEM向け提案、品質・納期フォロー、製品仕様説明 | 約450~700万円 |

| 商品企画/事業企画 | 市場調査、企画立案、プロジェクト推進 | 約500〜700万円 |

| 経理・財務 | 原価計算、月次・年次決算、予算管理 | 約450〜650万円 |

| 人事・総務 | 採用・労務・教育・制度設計、庶務 | 約400〜600万円 |

| 法務・知財 | 契約書作成・チェック、知的財産の管理 | 約500〜700万円 |

これらの職種は「調整が得意」「論理的思考ができる」など、

文系出身者が強みを発揮しやすい分野でもあります。

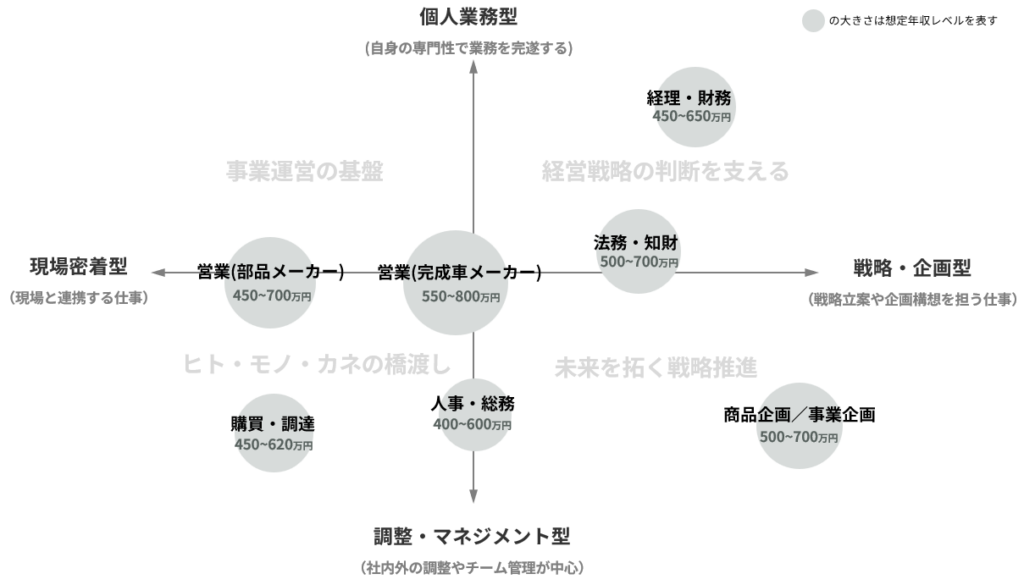

それぞれの職種がどのような業務領域と特性を持つかを視覚的に整理できるよう、

ポジションマップを作ってみましたので参考にしてみてください。

より自分に合ったポジションをイメージしやすくなると思いますよ。

営業職は正直、ポジショニングに迷いましたが、上記のようなイメージになるかと思います。

(「社内外の調整」もあれば「個人商店的な側面」ももつハイブリッドな職種と言えるため)

自動車業界の文系職種

メリット・デメリット

次に、文系職種のメリット・デメリットをご紹介していきます。

- 理系スキルがなくても活躍できる

技術知識に自信がなくても、論理的思考や文章作成、調整力などの文系的スキルを活かして成果を出せる環境です。 - 幅広い部門と関わることで視野が広がる

開発、製造、品質など他部門と連携する機会が多く、業界全体を見渡す力がつきます。 - ワークライフバランスが取りやすい部署が多い

開発・設計や製造などと比べて残業が少ない傾向があり、家庭との両立がしやすい場合が多いです。 - 転職市場でも潰しが効きやすい

汎用性の高いスキル(経理:資金管理・投資判断、調達:仕入先交渉・コスト管理、企画:市場分析・商品戦略など)が身につくため、、異業界への転職にも応用が効きます。

- 専門性がやや曖昧になりやすい

汎用的な仕事が多く「この分野のプロ」と言いにくいケースがあり、市場での差別化が難しい場合もあります。(メリットと表裏一体) - 職種によっては異動が多い

大手メーカーでは人事ローテーションで数年ごとに部署異動があることもあり、腰を据えにくい面があります。 - 成果が目に見えにくく、やりがいを感じにくい人もいる

数字として成果が出にくい職種もあり、「評価されているのか分かりにくい」と感じる人も少なくありません。

文系職種にもそれぞれの魅力と課題があります。

自分の適性に合った職種を選ぶためにも、

企業求人や転職エージェント、口コミなどからの情報を有効活用しましょう。

自動車業界の文系職種

向いている人/向いていない人

文系職種でも自分に合った働き方を見つけるためには、

まずは自分の適性を知ることが大切です。

ここでは、文系職種に向いている人・向いていない人の特徴を整理しました。

- 数字を扱うことや情報整理が得意

経理・財務や購買などで正確性が求められる仕事に適性があります。 - 社内外の調整や交渉に前向きに取り組める

営業職や企画職などで重要となるコミュニケーション能力が武器になります。 - ルールや制度の運用にやりがいを感じる

総務・法務・人事といった管理業務において、制度運用やトラブル対応の力を発揮できます。 - ミスを減らすための工夫ができる

繊細な確認作業が求められる業務での信頼感に繋がります。

- 数字や事務処理が苦手

手を動かして作業する方が得意な人は、製造オペレーターや整備士などの現場寄りの職種の方が向いているかもしれません。 - ルーティワークが続くと飽きやすい

毎日違う顧客対応や現場対応がある営業職や企画職であれば、変化を楽しみながら働ける可能性があります。 - 成果が曖昧だとモチベーションが下がる

数字で評価が明確にされる営業や、納期や品質など結果がはっきり出る生産管理のような職種が合うかもしれません。

自分の特性に照らし合わせておおよその相性を把握できたら、

次に考えるべきは「どうすればこの職種を目指せるか」という現実的なステップです。

自動車業界の文系職種

目指す人へのアドバイス

自動車業界の文系職種を目指す人へ、3つのアドバイスを紹介します。

- 転職時には「Excelスキル」「簿記資格」「ロジカルな志望動機」があると好印象

Excelや簿記は即戦力としての事務処理力を示せるうえ、志望動機が明確だと採用担当者に熱意が伝わりやすくなります。 - 業界経験がなくても、企画力・分析力・調整力などの“文系スキル”を伝えることが鍵

数字に基づいた企画立案や社内調整が重要な仕事であるため、職種への適性を具体的に示せると評価が高まります。 - 管理系職種は年功序列の傾向があるため、若手のうちは広く経験を積むのがオススメ

最初から専門特化するよりも、複数部門を経験することで将来的に幅広いキャリア選択肢が持てます。

自動車業界には、文系人材が輝けるフィールドがまだまだあります。

裏方と思われがちな仕事でも、「縁の下の力持ち」として現場を支えるやりがいは大きいですよ。

僕自身も文系職種として自動車業界を支えてきましたが、「技術だけじゃない」クルマづくりの面白さを日々実感しています。

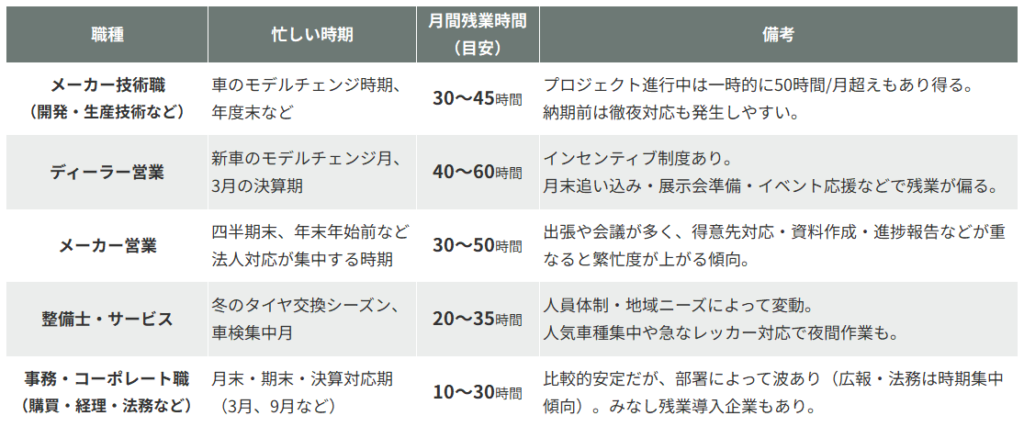

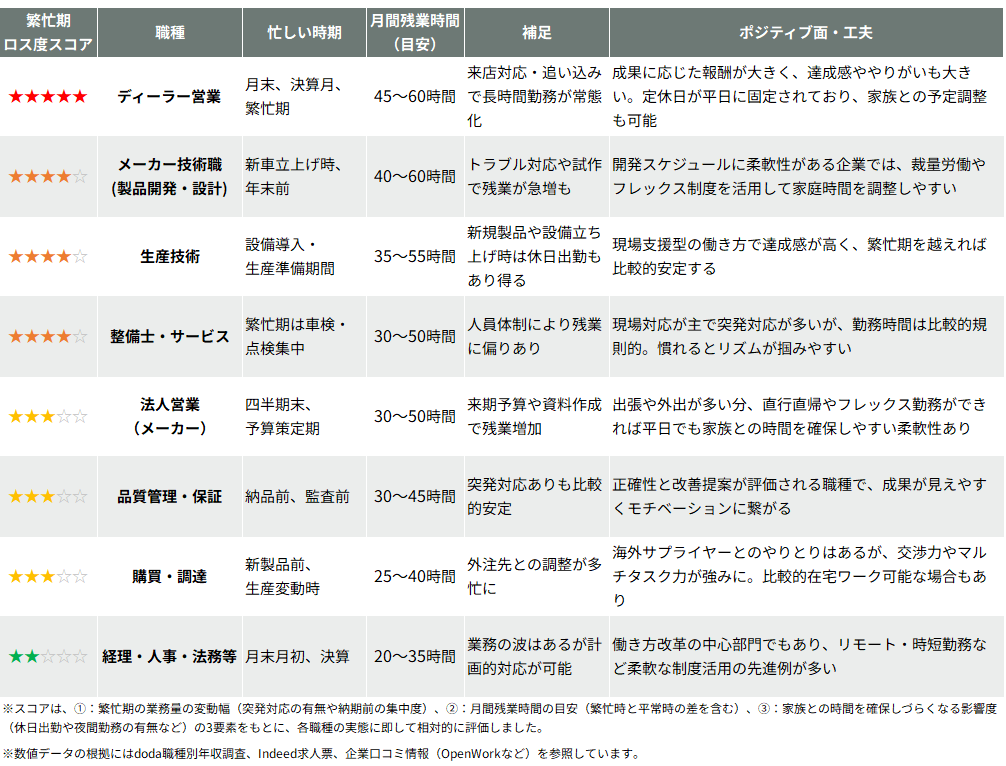

忙しい時期と残業を徹底比較|技術・営業・整備・文系職どれがハード?

職種によって「忙しくなる時期」や「残業の多さ」にはかなりの差があります。

転職後の働き方や家庭との両立を考えるなら、この点をしっかり把握しておくことが大切。

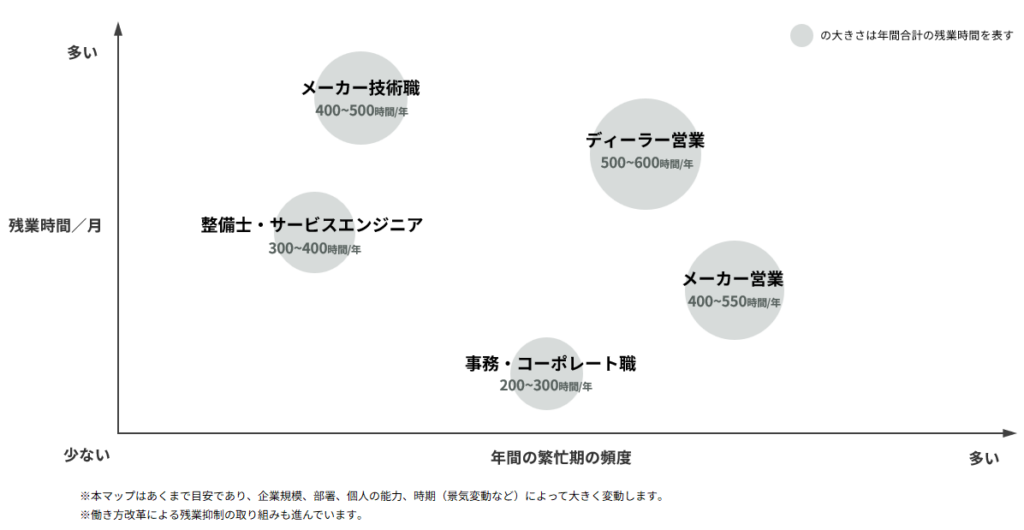

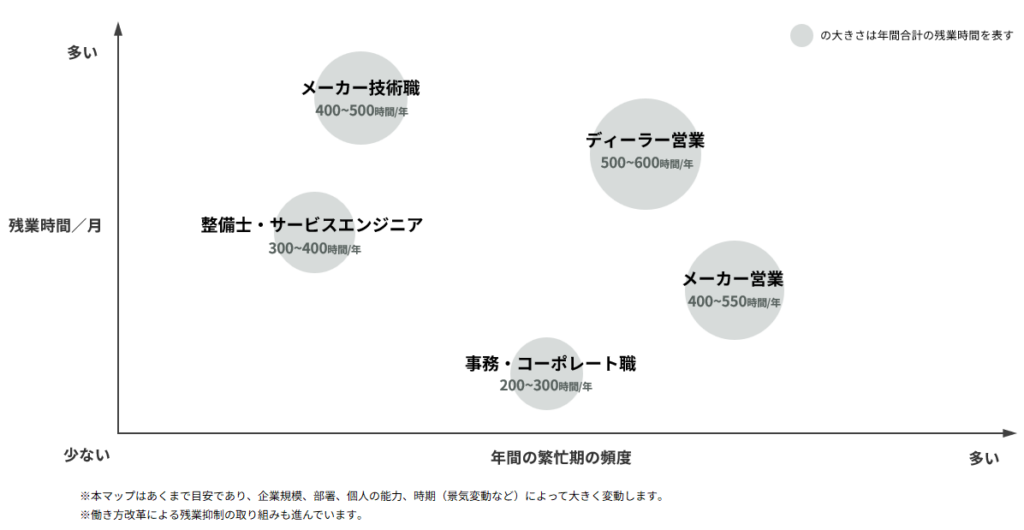

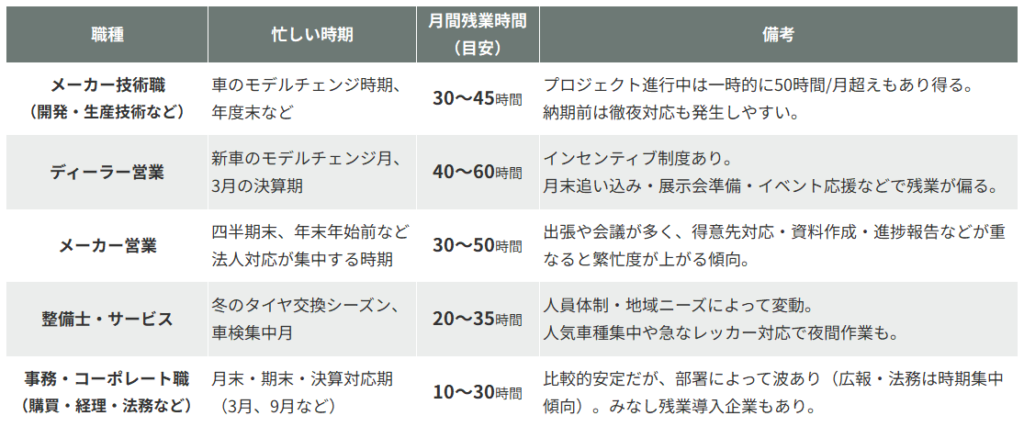

ここでは、技術系・営業系・整備系・文系職(事務系)の代表的な職種について、

忙しさのピーク時期や残業傾向を比較していきます。

代表職種別の忙しい時期と残業時間の傾向(目安)

下図に各職種の「忙しさの傾向(残業時間×繁忙期の頻度)」をまとめました。

表とあわせてご覧いただくことで、より具体的なイメージが掴めるはずです。

各職種の残業傾向や繁忙期の違いを見比べると、自分の働き方に合うスタイルが見えてきます。

家族との時間を優先か、それとも年収を重視するか――その軸によって選ぶべき職種は変わってきますね。

残業の背景と「職種ごとの繁忙理由」を整理すると…

職種ごとに忙しくなるタイミングやその背景は異なります。

以下、それぞれの残業が発生しやすい要因を簡潔に整理してみました。

- 技術職(開発・生産技術)

プロジェクト進行中の設計変更や不具合対応、試作トライ中の立ち会いなどで予想以上に工数が増えがち。特に「量産直前の最終調整」は徹夜作業になりやすい。 - ディーラー営業

月末の締め追い込み、決算期の目標達成圧、展示会準備、試乗車の手配、SNS販促、報告書など多岐に渡る業務が集中しやすい。 - メーカー営業

定期訪問・進捗管理・会議出席に加え、月末の見積調整や納品管理、各種データ提出など、法人対応ならではの負荷が集中しやすい。 - 整備士・サービス

タイヤ履き替え時期や、年度末の車検集中月が代表例。急な入庫や納期の短縮希望にも即応するため、リズムが崩れやすい。 - 事務・コーポレート職

決算対応や監査資料作成、棚卸の処理など期末に業務が集中する傾向あり。法務は契約対応、広報は新製品ローンチイベント準備で波あり。

ここまで各職種の残業が発生しやすい背景を整理してきましたが、どの職種にも特有の理由があることが分かります。

自分のライフスタイルやキャリア志向と照らし合わせて、「どこなら納得感を持って働けるか」を見極めるヒントにしてくださいね。

職種ごとの残業事情

メリット・デメリット

「残業=悪」というイメージを持たれがちですが、

実際には人によってプラスにもマイナスにも働く要素です。

以下で代表的なメリットとデメリットを見ていきましょう。

- 収入が増える(残業代支給やインセンティブ増)

営業職は成果連動型。管理職になっても歩合が加わる企業も。 - 短期集中でスキルが伸びることもある

技術職ではプロジェクトの山場で「成長の壁」を超える場面が多い。 - チーム連携や現場理解が深まる

整備職や生準管理では、現場との連携が不可欠。現場密着で対応力UP。 - 調整力やマルチタスク能力が鍛えられる

文系職種(購買・経理・法務など)は、突発対応の連続で柔軟性が高まる。

- ワークライフバランスを崩しやすい

家庭を持つ30代男性にとって、夜間・休日対応の頻度は特に重要な選定軸に。 - 体力的・精神的な疲労が蓄積しやすい

とくに繁忙月が連続する部署では、メンタルケアも必要になる。 - 仕事の質が低下することもある

注意力の低下、確認漏れ、報連相不足がミスにつながりやすくなる。

※残業時間には「36協定」の上限(月45時間、年360時間)もあり、企業の管理体制も要確認。 - 自分でスケジュールをコントロールできない場面がある

整備士のレッカー当番、営業の急な接客対応、法務のトラブル処理など、予定が立てにくい仕事も多い。

各職種の残業傾向は「ブラック・ホワイト」で一括りにはできません。

自分がどんな働き方を望むのか、どういう成長をしたいのかで、

「適した残業のあり方」は大きく異なります。

忙しい時期に後悔しないために押さえておきたい視点

- 残業が少ない職種を探すには?

残業時間だけでなく「残業の質(目的・成果)」を見る視点が重要。

求人情報では「平均残業時間」「固定残業代」「インセンティブ」などの記載に注目。 - 企業の規模や取り組みもチェック

大手企業では働き方改革の一環で「残業抑制」が制度として進んでいる傾向あり。

一方で中小企業でも、柔軟な働き方を導入している先進的な会社もある。 - 面接時に確認すべき質問例

「御社で活躍されている方の1日のスケジュールを教えていただけますか?」

「繁忙期はどのような体制で対応されていますか?」

このように、残業の実態は一概に語れないからこそ、

「その企業・職種特有の事情」を掘り下げる視点が転職の成否を分けるカギになります。

とはいえ、面接や口コミだけでは内側の実態をつかみ切れないこともありますよね。

そんな時は、退職代行データから本当の退職理由・労働環境を知るという手段もあります。

- 希望する会社の「退職代行利用実績」データを開示

- 業界や規模ごとに比較でき、ブラック回避に◎

次は、それぞれの職種で「どんな人が向いているのか」「どんな人には難しいのか」といった適性について掘り下げていきます。

年収も家族時間も諦めない!30代が選ぶべき自動車業界の職種&企業

家庭との両立を重視したい。

でも、年収もできる限り妥協したくない――そんな30代のリアルな悩みに向けて、このパートでは、

「稼げる職種」

「家族時間を確保しやすい職種」

「キャリア逆転が狙えるスキルや資格」

「後悔しない企業の選び方」

について深掘りしていきます。

「職種選び=働き方の選択肢」。納得感のある転職を目指すためのヒントが詰まった内容になっています。

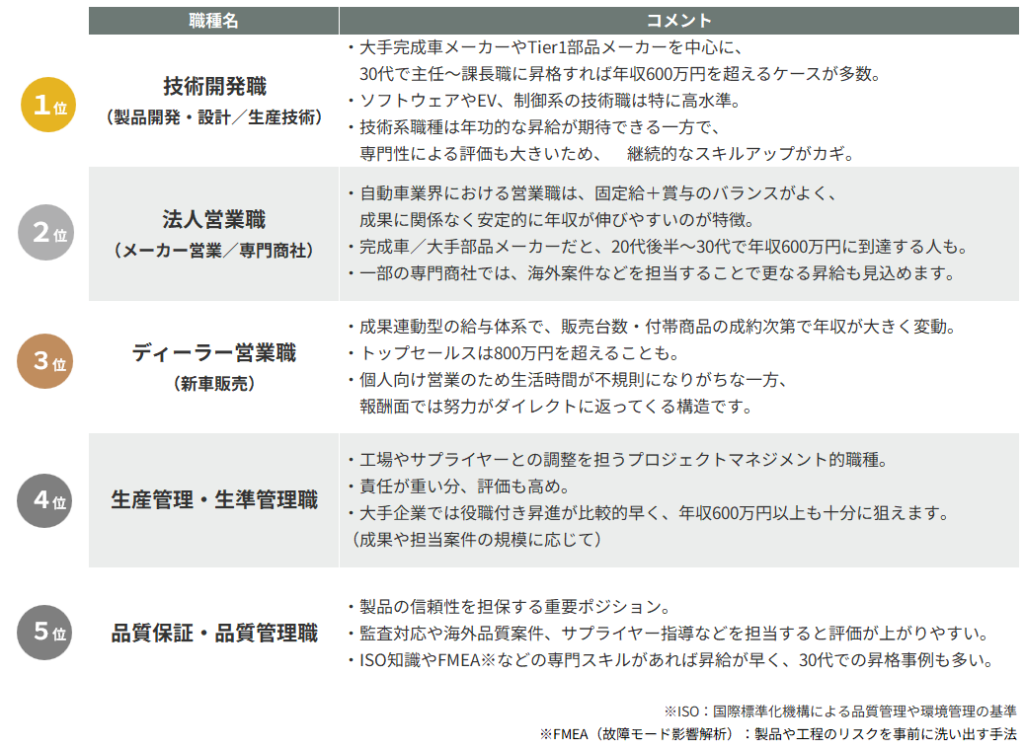

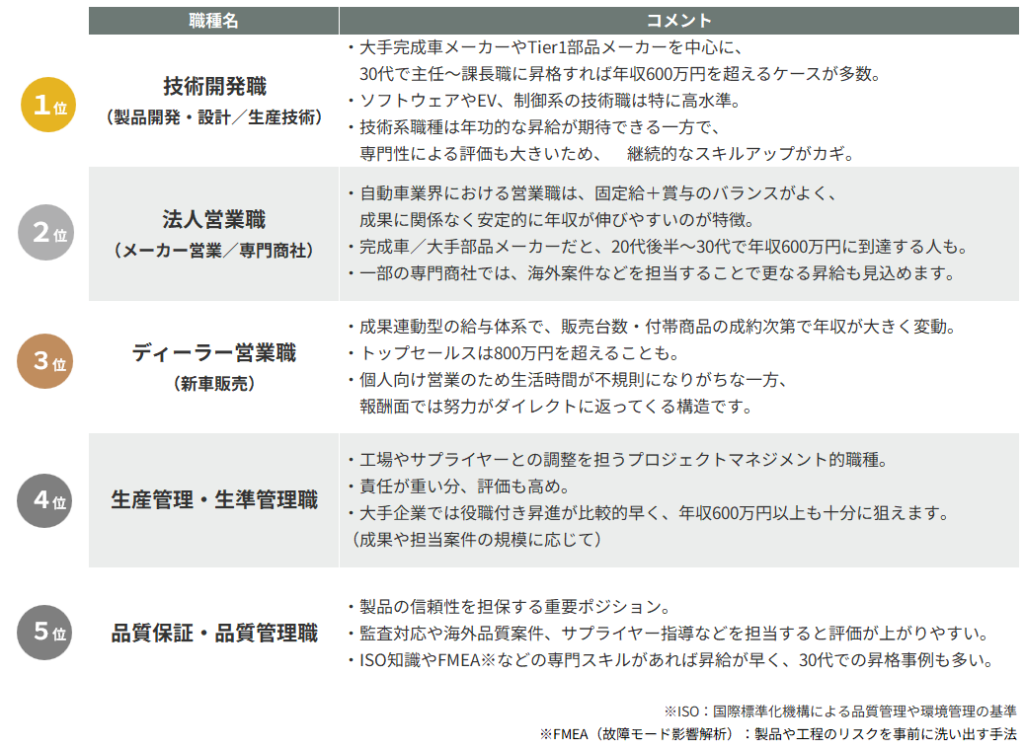

年収600万円超えを狙える職種ランキングTOP5

30代で「年収600万円以上」を実現できる自動車業界の職種は意外と多く存在します。

ただし、その実現には

- 企業の規模

- 役職や評価制度

- 残業・賞与・インセンティブの有無

などが大きく影響します。

ここでは、「5〜7年の業界経験」+「残業・賞与込み」で、

600万円に現実的に到達できるかどうかを基準に、3つの視点からランキングを選定しました。

- 年収の伸びしろ(役職やインセンティブによる跳ね幅)

将来的にどこまで年収が上がる可能性があるかを重視。

管理職への昇格によって給与テーブルが一気に上がるパターンや、

営業職のように成果によって高額インセンティブが得られる職種は評価が高くなります。 - 職種ごとの平均年収と評価制度(年功制 or 成果制)

年収が成果で決まりやすいか、年功序列で安定的に伸びるか。

評価制度の仕組みにより、600万円の到達スピードも異なります。 - 大手企業における30代の実際の給与水準※

実際の求人票や企業の公開データをもとに、30代で年収600万円に到達している人が多い職種を選定。

特に大手メーカーやTier1サプライヤーの例が中心です。

※基準とした水準は、国税庁「民間給与実態統計調査」より算出した30代の平均年収520万円を1つの目安として設定しました。

では、ランキングTOP5をご紹介します。

【年収600万円超えが現実的に狙える職種TOP5】

以上のように、自動車業界で年収600万円を実現するには、

「職種×企業規模×経験年数」の掛け算がカギになります。

特に大手企業では昇格ペースや基本給水準が明確に設定されており、

どのポジションで何年働けば600万円に到達するかを逆算することも可能です。

次は、「忙しすぎて家族との時間が取れない…」という悩みを抱える30代の方に向けた、

「家族との時間を削らない働き方」の職種選びの視点を紹介します。

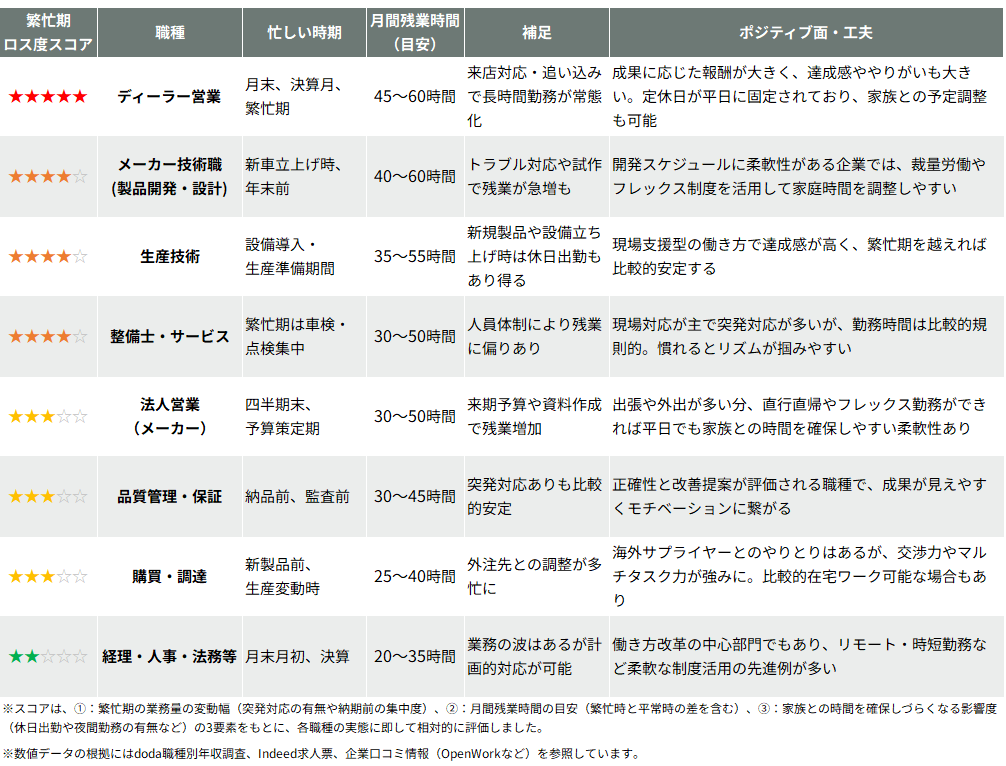

家族との時間を削らない職種は?繁忙期ロス度スコアで判定

自動車業界の職種には、業務量や勤務時間に大きな差があります。

ここでは、「家族との時間を確保しやすいか?」という視点で、

各職種の繁忙期ロス度をスコア化して比較します。

ワークライフバランスを重視したい30代の方は、ぜひ職種選びの参考にしてみてください。

自動車業界の代表職種別

繁忙期ロス度スコア表(5段階評価)

このように、技術系や営業系の職種は繁忙期の業務負荷が高く、家族時間との両立が難しくなる傾向がありますが、 工夫や働き方改革によって両立を目指すことも可能です。

一方で、管理部門系の職種は比較的落ち着いた業務スケジュールが組めるため、家族との時間も取りやすいといえます。

次のパートでは、

「将来逆転できるスキルと資格」について、30代からでも目指せる現実的な選択肢をご紹介します。

資格でキャリア逆転!年収アップを狙える職種別おすすめ資格と学習ロードマップ

30代でのキャリアアップや転職成功の鍵を握るのが、「実務経験」と「専門資格」の組み合わせです。

専門資格は、企業が求めるスキルの「共通言語」であり、未経験分野へのチャレンジ時には特に有効な「学習意欲と基礎力」の証明になります。

特に自動車業界では、専門性の高い知識を持つ人材が不足している分野も多く、評価されやすい資格を保有することで、年収やポジションの逆転が可能になります。

以下からは、職種別におすすめの資格と学習コスト、活用のポイントを紹介していきます。

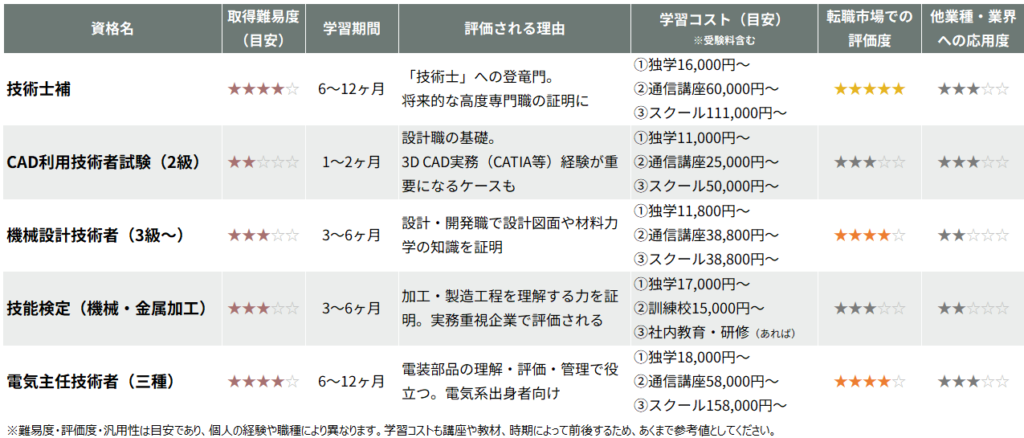

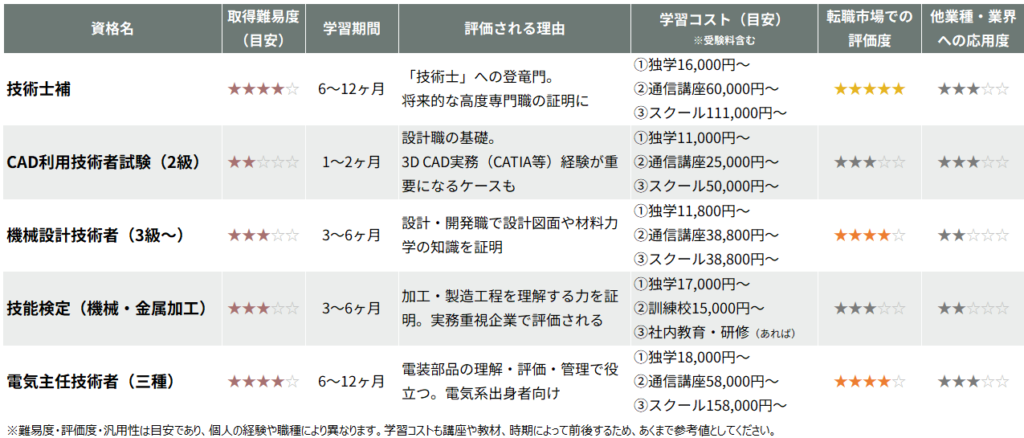

技術系職種におすすめの資格

各職種ごとに細分化して紹介しますね。

【1】メーカー技術職(製品開発・設計・生産技術)

メーカー技術職では、

「設計図を描く」「製品構造を理解する」「製造工程も把握する」

といった多面的な知識が求められます。

CADや技能検定など、知識と実務スキルをバランス良く伸ばせる資格を選びましょう。

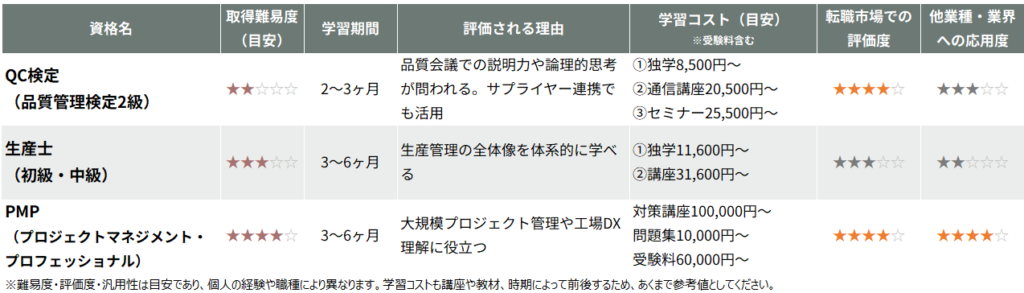

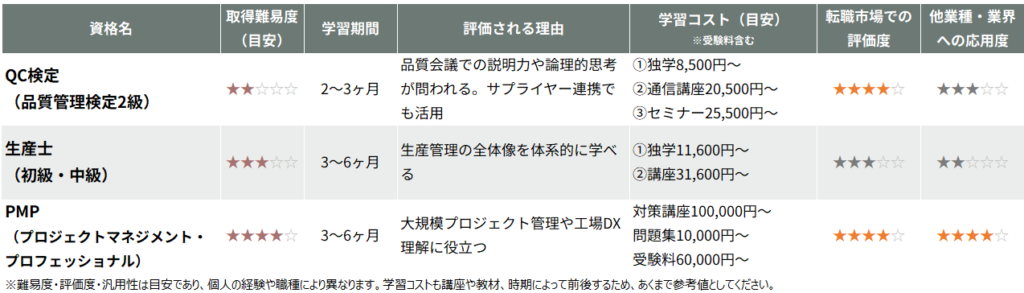

【2】品質管理・生産管理職

QC検定は特に品質保証・品質管理職で高く評価されます。

PMPは、製造現場での新ライン立ち上げや設備更新、大規模な品質改善プロジェクトなど、複数部署を巻き込む業務推進の場面で重宝されることもあります。(ただし取得費用は高額)

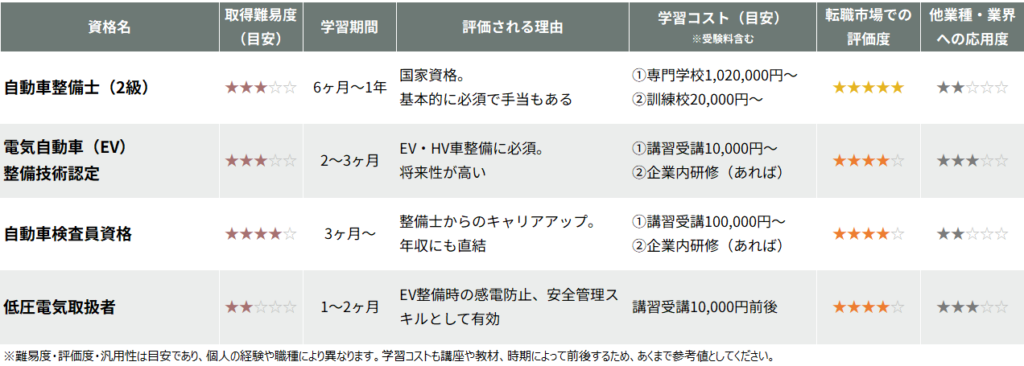

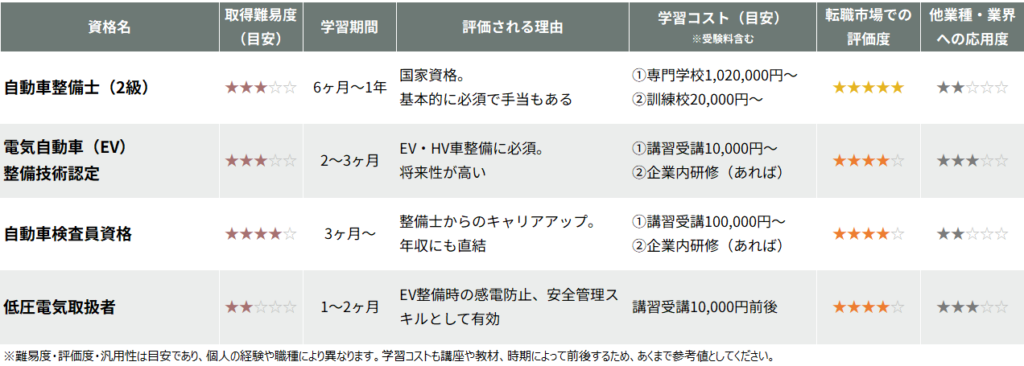

【3】自動車整備士・サービスエンジニア

EV関連の資格は今後の整備士キャリアにおいて必須スキルになる可能性が高く、早めの取得がオススメ。

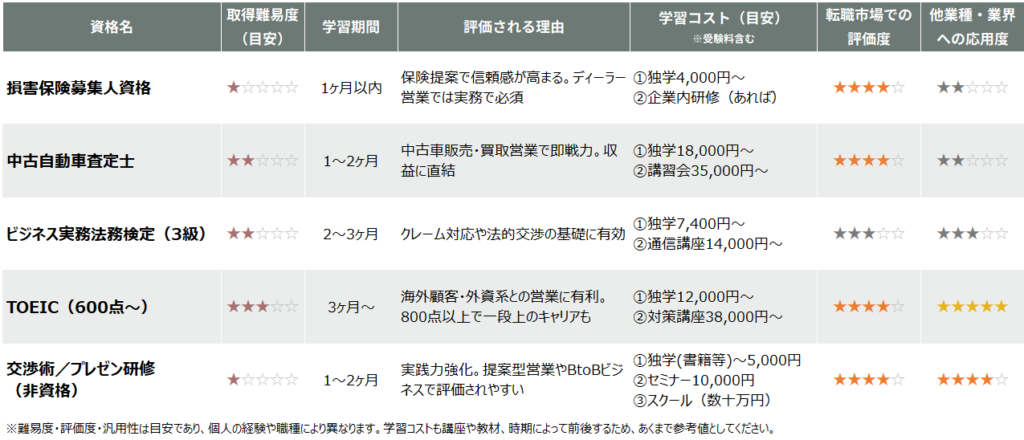

営業系・事務管理系におすすめの資格

次は、文系寄りの職種におすすめの資格を紹介していきます。

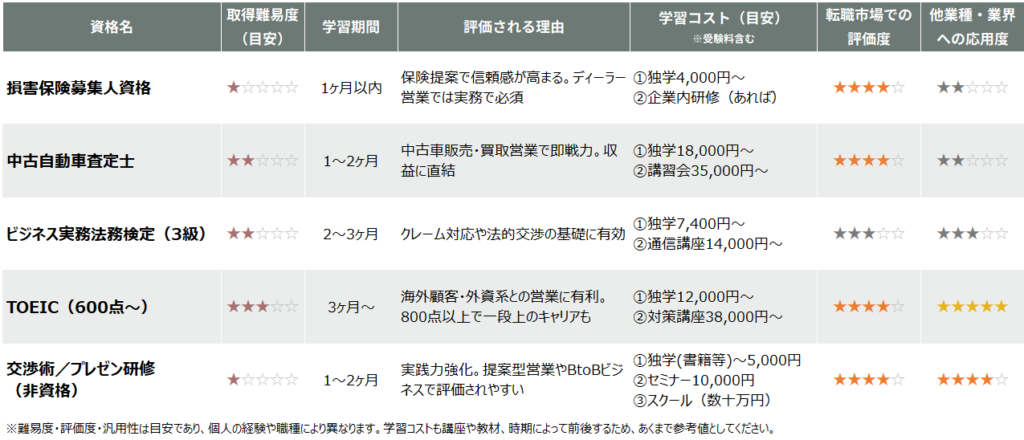

【4】営業系職種におすすめの資格・スキル(メーカー営業・ディーラー営業など)

実務で即効性がある資格が中心ですが、将来を見据えて語学力やプレゼンスキルを強化しておくと評価が高まります。

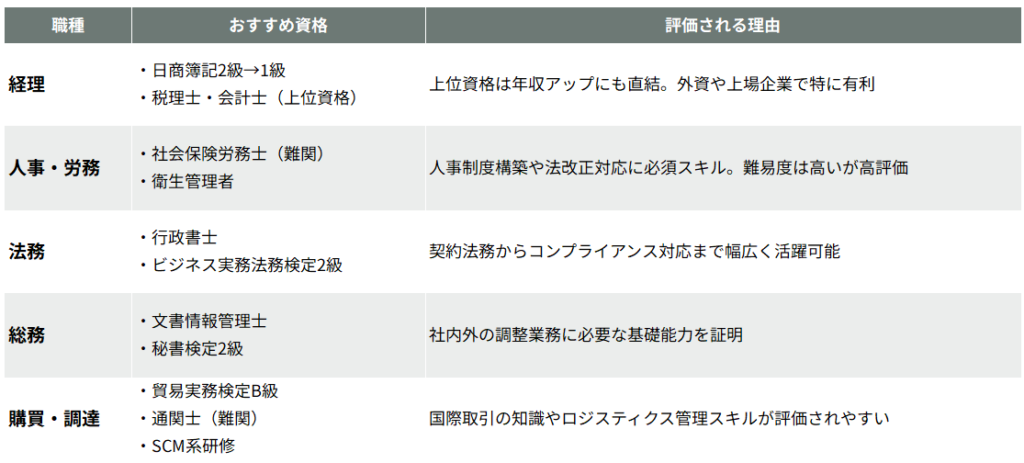

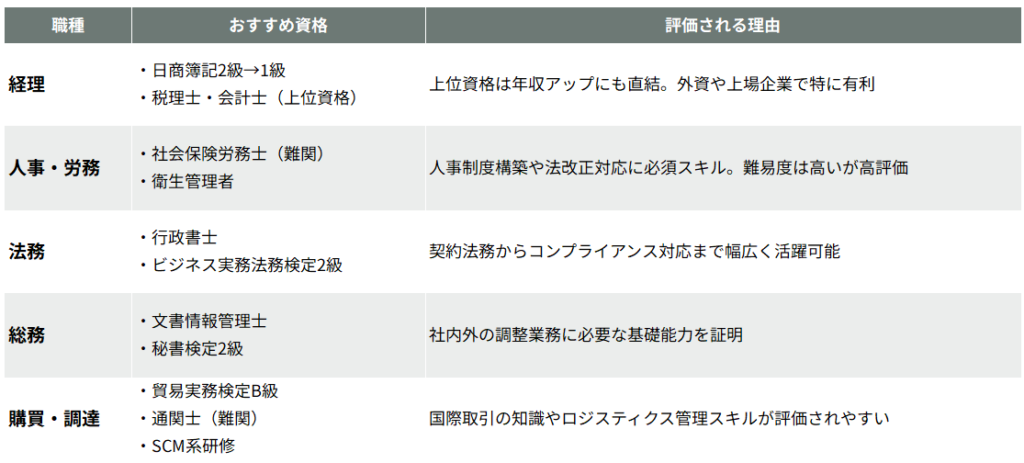

【5】事務・管理系職種におすすめの資格(経理・人事・法務・総務・購買調達など)

多岐にわたる業務をこなすため、実務と直結する汎用スキル+専門資格の組み合わせが有効です。

番外編

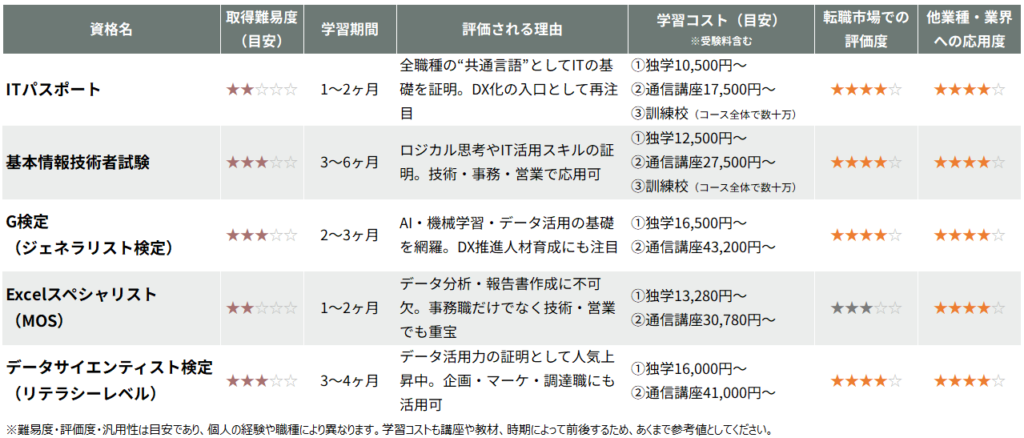

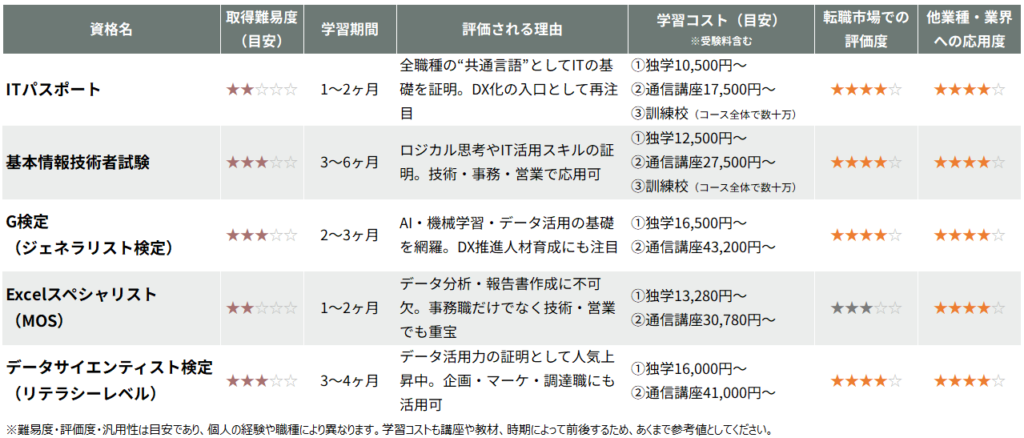

IT/DX時代の汎用資格5選

自動車業界でも、ITリテラシーやデータ活用スキルの重要性は年々高まっています。

ここでは、職種を問わずプラスアルファの武器として活用できるIT・DX系資格を5つ厳選しました。

これらの資格は、今後のキャリアや職場の変化に備えるデジタル版・共通スキル。

実務でのIT活用が求められる場面は今後ますます増えるため、

1つでも取得しておくと選択肢が広がります。

これらの資格は、いずれも業務に直結する「実践型スキル」として評価されやすく、

未経験分野へのチャレンジや現職での昇進にも有利に働きます。

ただし、資格はあくまでスタートライン。その後、現場でどう活かしていくかが最も重要です。

次のパートでは、せっかく身につけたスキルや経験を「正しく評価してもらえる部署」や「出世につながる役割」で活かすにはどうすればいいのか。

企業選びのヒントとなる出世しやすい部署の特徴を詳しく見ていきます。

出世に直結する部署の特徴とは?評価されやすい役割と仕事の質

自動車業界において「出世しやすい部署」は、単に上司に気に入られるとか、楽な部署というわけではありません。

30代でキャリアの転機を迎える人にとって重要なのは、

評価されやすい仕事=成果や組織への貢献度が見えやすい部署にいることです。

このパートでは、出世に直結しやすい部署や業務の特徴を解説しつつ、

どのような選択肢でキャリア逆転が狙えるかにも触れていきます。

出世しやすい部署の特徴3選

| 特徴 | 解説 |

|---|---|

| ① 業績に直結する部門 | 法人営業、新規事業、収益を生む製品の開発・設計など。 売上・利益に結びつく数字で評価されやすい。 |

| ② 全社調整やマネジメント系業務 | 生産管理・プロジェクト推進・購買など。 部署横断でつなぐ調整役は、管理職候補として注目されやすい。 |

| ③ 海外対応や社外折衝を伴う業務 | 海外拠点とのやりとり、重要な顧客との交渉などは、語学力や折衝力を評価されやすく、次世代リーダー枠に入ることが多い。 |

こういった部署では、成果が定量的に見えやすく、役職者との距離が近いことも多いため、

上司からの推薦や抜擢も受けやすくなります。

出世から遠ざかりやすい部署・業務の傾向

一方で、出世しづらい部署・業務には以下のような特徴があります。

- 定型作業が中心の部署(例:事務処理のみ、補助的な品質検査など)

作業がルーティン化されやすく、改善提案や業績への貢献が見えづらいため、評価対象になりにくい傾向があります。 - 社内の評価指標が曖昧な業務

成果が数値化しづらく、上司や部署によって評価基準がバラつくことが多く、出世につながりにくい職場もあります。 - 目立たない専門領域で閉じた業務が続く部署

組織内での影響力が限定的で、他部門や経営層との接点も少ないため、昇格やキャリア展望に結びつきづらい場合があります。

もちろん、どんな部署にもやりがいはありますが、

キャリア/年収アップを狙うなら、役割の「見える化」や「影響力の大きさ」が鍵になります。

現職で難しいなら、環境を変えるのも選択肢

「正当な評価をされていない」

「年功序列が強く、変化が望めない」

もし今の職場で上記のように感じる場合、環境を変えることも前向きな選択肢です。

特に30代は、ポテンシャル採用から即戦力採用に切り替わる時期。

- どんなポジションなら次のキャリアに繋がるのか?

- 自分のスキルが他社でどう評価されるのか?

こういった視点で企業を探す方法として、以下のような手段があります。

- 転職エージェントを活用する

自動車業界に強い「JACリクルートメント」や「パソナキャリア」では、

昇進スピードや出世ポジションの募集状況まで把握した求人を提案してくれるケースも。

どんな企業でどんなポジションが狙えるのか、

まずは無料相談で情報収集してみるのがオススメです。

JACリクルートメント

- OB・OG訪問や社内外ネットワークを活用する

業界や職種を問わず、実際に働いている人から話を聞くことは、内部事情を知るうえで非常に有益です。社内人脈やSNS、ビジネスコミュニティを通じて情報収集を行いましょう。 - 口コミサイトで実際の評価を調べる

OpenWorkや

情報の正確性には注意が必要ですが、傾向を掴むには有効です。

次のパートでは、「30代で出世コースに乗るための転職戦略」について具体的に掘り下げていきます。

同じ営業でも会社が違えば満足度が激変した僕の実体験

自動車業界の営業職と聞くと、

「きつい」「数字に追われる」「休みが少ない」などネガティブな印象を持つ方も多いかもしれません。

でも、実際には働く会社や組織体制によって、

職種ごとのきつさ・やりがい・成長実感は大きく異なるのが現実です。

ここでは僕自身の体験をもとに、

「同じ職種でも、会社が違えば働き方も満足度もまったく変わる」ということをお伝えします。

中小Tier2部品メーカーでの営業経験

なんでも屋のような毎日

新卒で入社したのは、中小の自動車部品メーカー(Tier2)でした。

配属は営業職でしたが、実際に担当していたのは、

- 顧客との価格交渉や納期調整といった基本的な営業業務

- 調達・購買、納期管理、生産準備の一部

- 製品仕様に関する技術・品質部門との打ち合わせや調整

など、「営業」という枠を超えたマルチタスク型の「なんでも屋」状態。

社内に専任担当がいない分、自分で全方位をカバーする必要がありました。

当然、一人あたりの業務量は非常に多く、日々のタスクに追われ続ける忙しさがあり、心身ともにきつかったのは事実です。

ただし裏を返せば、

あらゆる部署の業務を垣間見られることで、営業職としての視野やスキルが大きく広がった

というメリットもありました。

生産や品質、購買の現場を理解している営業担当は意外と少なく、

これは後の転職でも大きな武器になりました。

大手Tier1メーカーに転職

専門分化された営業で「強み」が活きた

その後、転職で大手自動車部品メーカー(Tier1)に入りました。

ここでは営業職が明確に分業されており、

- 顧客折衝、見積、仕様調整などが主な業務

- 購買、生産、品質部門とは明確に連携体制が整っている

- 全国の客先に対する営業戦略や情報共有を、全国の自社拠点と連携しながら進める必要がある

といった具合で、一人で抱え込む業務は少なくなり、

業務の質と戦略性が求められる環境に変わりました。

結果的に、以前のなんでも屋時代に身につけた知識や経験が、ここで非常に役立っています。

特に、製造や品質の知識を持っていることで、

社内調整や顧客対応がスムーズに進みやすくなりました。

僕が実感した「満足度が高い営業職」の条件

この2つの経験から、僕が思う「満足度の高い営業職」の条件は次の3つです。

- 社内の分業体制が整っており、自分の役割が明確

- 調整業務ばかりでなく、戦略的な提案ができる余地がある

- 社内外の評価軸や目標がオープンで、努力が報われやすい

逆に、人手不足で何でもこなさなければならない環境では、燃え尽きてしまう人も多いと感じます。

環境選びで後悔しないためには?

営業職は会社によって大きく中身が変わるからこそ、「どこで働くか」が非常に重要です。

僕自身、転職を考えたときに頼りにしたのが転職エージェントの情報提供でした。

僕は当時、5社のエージェントを並行で使っていましたが、

自動車業界の求人に関しては以下の3社が強いかと思います。

- JACリクルートメント

特に大手メーカーに強く、職種ごとの業務内容の違いも詳しく教えてくれた

求人数が豊富で、「忙しすぎない営業職」「分業が進んでいる大手企業」を絞って提案してもらえた

親身なヒアリングが印象的で、「家庭や働き方の希望」までしっかり汲み取った提案をしてくれた

といった形で、「自分に合う営業職」を見つけるのにとても役立ちました。

「自動車業界の営業職に興味はあるけど、いまいちイメージできない…」という方は、

一度プロに相談して、自分に合った職場を見つけてみてください。

公式サイト JACリクルートメント

公式サイト

公式サイト

次のパートでは、職種選びに迷う30代が、

失敗を防ぐために意識すべき3つのステップについてまとめていきます。

【まとめ】自動車業界の職種選びで失敗しない3つのコツ

「自動車業界って、どんな職種があるんだろう?」

そんな疑問からこの記事を読み始めたあなたも、

自動車業界の代表職種や、忙しさ・年収・キャリアの違いが見えてきたのではないでしょうか。

30代という年齢は、キャリアの方向性を考えるうえで非常に大切なタイミングです。

今の職場に大きな不満はなくても、

- このまま同じ職場にいて、将来後悔しないか?

- 今の職種は、家族との時間を大事にしながら働けるか?

- 収入やキャリアがこのまま頭打ちになってしまわないか?

こんな小さな引っかかりが、後から大きな後悔につながることもあります。

だからこそ自動車業界でのキャリア選びでは、

「行き当たりばったり」ではなく戦略的な選択が必要です。

後悔しない職種選びに必要な3つのコツとは?

- 自分の優先軸を整理する

忙しさ?年収?家族時間?評価される働き方?

まずは「何を大事にしたいか」を明確にしましょう。 - 業界内の職種を広く知る

今の職種だけでなく、「隣の部署」「他部門」「取引先側」まで視野を広げると、新たな選択肢が見えてきます。 - 転職のプロに相談して、視野をさらに広げる

希望条件に合った企業・職種を見つけるには、自分一人では限界があります。現場の実情や企業文化まで把握しているエージェントの力を借りるのは、非常に有効です。

今の会社の中だけで悩んでいても、選択肢は広がりません。

僕自身も転職を通じて、

「同じ営業職でも、会社が違えば働き方も人生もまるで違う」と気づきました。

同じように、あなたにとっての

「働きやすい職種」「伸ばせるスキル」「家族と過ごせる働き方」が、

まだ出会っていない会社にあるかもしれません。

「転職=すぐに辞めること」ではありません。

プロに相談し、選択肢を比較したうえで

いまの職場を「やっぱり残る」と決めるのも、立派なキャリア戦略のひとつです。

後悔のない選択をするには、「まず知ること」が何より大切です。

「自分に合った職種がわからない」

「忙しすぎて転職なんて無理そう…」

そう感じているなら、丁寧に寄り添ってくれる転職エージェントに相談してみるのも一つの手です。

以下のエージェントは、それぞれに強みがあり、

30代の自動車業界転職にも対応実績があります。

圧倒的な求人数と実績。まず登録すべき大手エージェント。

丁寧なヒアリングと共感型サポートが好評。家庭と仕事の両立を考える人にオススメ。

JACリクルートメント

ハイクラス&メーカー系に強い。職種ごとの専門知識をもつ担当者が多いのも強み。

「今すぐ転職しよう」と思っていなくても、

「話を聞いてみるだけ」でも新しい視点が得られますよ。

今日もよい一日を!