- 「同じ作業の繰り返しで、何もスキルが身につかないのでは?」

- 「工場で働くと、他の仕事に潰しがきかなくなりそうで不安」

- 「家族もいるのに、将来性のない職場で後悔したくない…」

工場勤務への転職を検討している中で、こんな不安を抱えていませんか?

そんな悩みを持つ30代の家庭持ち男性に向けて、

「失敗しない工場勤務の選び方」と「将来につながる転職術」をわかりやすくまとめました。

この記事では15年以上製造業の現場に関わってきた僕の経験をもとに、リアルな転職戦略を徹底解説します。

読者の境遇に合った転職サービスの活用法まで踏み込んで紹介しているので、「今後どう動けばいいか」が明確になりますよ。

失敗しないメーカー・製造業の転職については以下の記事で徹底解説しています。

参考記事 30代必見!メーカー転職完全攻略【成功例と失敗例を全網羅】

「今のままでいいのか」と悩むその気持ち、ここで一度整理してみませんか?

工場勤務はスキルが身につかない」って本当?よく言われる理由と現実

工場勤務は「スキルが身につかない」「潰しがきかない」といったネガティブな声が多いです。

今、まさに工場で働こうか迷っている方の中にも、

「この仕事でキャリアを積めるのか?」

「将来、他の業種に転職できるのか?」

といった不安を感じている方は多いはず。

ここでは、なぜこうした声が挙がるのか、その理由と現実をわかりやすく解説していきます。

まずは、「工場勤務は楽すぎる」という声に潜む落とし穴から見ていきましょう。

「工場勤務は楽すぎる」という落とし穴|同じ作業の繰り返しが招くリスク

工場勤務に対してよく聞かれるのが、

「作業が単純で楽そう」

「頭を使わなくてもこなせる」

といった声。

確かに現場によってはそう感じるのも無理はないです。

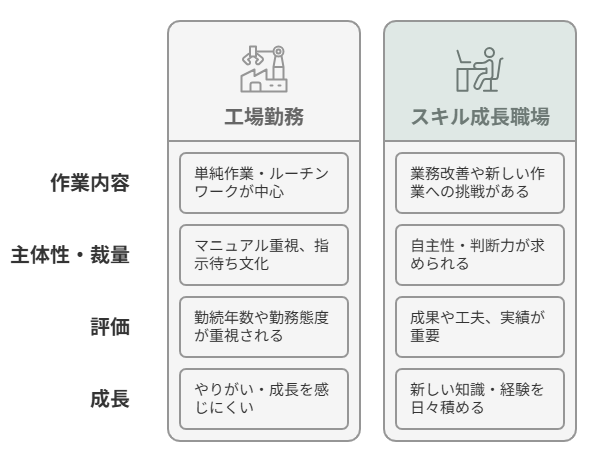

「工場勤務」と、「成長を実感できる職場」を比較するとしたらこんなイメージです。

「①主体性・裁量、②評価、③成長」の3つの目線でのリスクを詳細に解説していきます。

単純作業が中心で「スキルが定着しにくい」

多くの製造現場では、生産ラインでの作業が細かく分業化されています。

なので、一人あたりが担当するのはごく限られた範囲の単純作業になります。

- 毎日決まった部品の組み立てだけを延々とこなす

- 工程ごとにやることが決まっていて応用がきかない

- ベテランになっても新人と同じ作業をする職場もある

こうした環境では「できるようになった」時点で成長が止まりやすいです。

その結果、スキルの定着や広がりを実感しにくくなるのが現実です。

改善提案や自発性が求められにくい

「与えられたことだけやればいい」という文化が根付いている工場も少なくありません。

特にマニュアル通りの手順を守ることが最優先される現場では、自分で考えて改善したり、業務の工夫を試みたりする余地が少ない傾向があります。

- 判断力や提案力が磨かれない

- 「考える力」が評価対象に入らない

- 転職時に「成果」として語れるエピソードが少ない

こういった環境は一見ラクに感じられる一方で、長い目で見ると成長の足かせになりやすいです。

時間で評価される文化が根強い

「どれだけ成果を出したか」よりも、「どれだけ長く勤めているか」や「遅刻・欠勤がないか」といった勤務態度が評価の軸になっている職場もあります。

もちろん、まじめに働くことは大切です。

ただし以下のような環境では、努力や成長が見えにくくなってしまいます。

- 成果より勤続年数が重視される

- 評価制度が曖昧

- 昇格や異動の機会が限られている

その結果、モチベーションが下がってしまうリスクもあります。

GUNSOW

GUNSOW一見「楽そう」に見える工場勤務ですが、その裏には「成長実感が得られにくい」「評価がわかりづらい」といった課題が潜んでいます。

「工場勤務は世間知らず」と言われる本当の理由と実際のところ

ネットや口コミでたびたび見かける「工場勤務は世間知らずが多い」という声。

これから工場勤務に転職しようと考えている方にとっては、ちょっと気になる話かもしれません。

- 自分の考えが通じるかどうか

- 周囲と価値観が合うか

- 会話がかみ合うのか

特にこれまで営業やサービス業で「人と関わる仕事」をしてきた方ほど、こうした不安は感じやすいはず。

視野が狭くなりやすい「職場の構造」

工場という職場は、その構造上「閉じた世界」になりやすい環境です。

たとえば以下のような特徴があります。

- 取引先や顧客と接する機会がほぼない

- 日々の会話は同じ班・ライン内の人だけ

- 仕事の内容は毎日ルーティンで変化が少ない

つまり、他業界の動きや社外の常識に触れる場面が圧倒的に少ないんですね。

これが続くと、「世間の感覚」から自然とズレが生じやすくなります。

実際にあった「ズレ」のエピソード

ある日、工場のライン休憩中にスマホの話題になったときのこと。

「iPhone派?Android派?」と盛り上がっていたら、年配の作業員の方が一言。

「スマホなんていらねえよ。ガラケーで十分だろ?」

場の空気が一瞬止まりました。

悪気があるわけではないけど、「あ、そういう価値観なのね」とギャップを感じた瞬間でした。

こうした「ズレ」は、職場全体というよりも「環境がずっと変わっていないこと」が大きな原因です。

ではどうするか? 無理に合わせようとしないこと

「世間知らずが多い職場かもしれない」と聞いて身構えてしまう人もいるかもしれません。

でも大事なのは「無理に馴染もうとしすぎないこと」です。

転職直後は多少の違和感があるのは当然。

でも以下のような姿勢があれば、少しずつ関係性は築けます。

- 自分の言葉を抑えすぎない

- 職場に興味を持ち、まずは観察してみる

- 共通点を探して自然に話す機会を増やす

むしろ、あなたのこれまでの経験や視点が周囲にとって新しい風になる可能性だってあるんです。

工場勤務に飛び込むからといって、すべてを変える必要はありません。

少しずつ職場になじみつつ、自分らしさも大切にしていく。

それが、人間関係でつまずかずにやっていくためのいちばん現実的な方法です。

「潰しがきかない」は本当か?転職市場で求められるスキルとの差

「工場勤務って潰しがきかないって聞くけど、実際どうなの?」

工場への転職を検討している人の多くが、一度はこの疑問を持つはずです。

特に30代ともなると、「次に転職できるチャンスが最後かも」と感じる人も少なくありません。

結論から言えば、すべての工場勤務が潰しがきかないわけではありません。

ただし、一定の職場や働き方において「転職に活かせる経験が得られにくい」というのも事実です。

転職市場で評価されにくい工場経験の特徴

次のような業務経験は、異業種への転職では評価されにくい傾向があります。

- 工程の一部だけを繰り返す単純作業(組立・検査など)

- マニュアル通りにこなすことが最優先の現場

- 改善提案や業務フローへの関与が一切ない環境

このような職場では、履歴書や職務経歴書に書けるような「成果」や「スキル」が可視化されにくいです。

その結果、企業側から見ると「他でもできる作業者」と見られてしまうことがあります。

逆に「潰しがきく」工場経験とは?

一方で、以下のような経験は確実にキャリアに活きます。

- マルチスキル化された職場で複数工程を担当した経験

1つの工程だけでなく、部品の組立から検査、出荷準備までといったように複数工程に携わることで、「工程全体を把握できる力」や「全体最適を考える視点」が身につきます。

これらは製造業に限らず、物流や倉庫管理、品質管理などの分野でも高く評価されます。 - リーダーや班長として人をまとめた経験

「人をまとめる経験」は汎用性が非常に高いです。

進捗管理、メンバーの教育、トラブル対応などの経験は、業界問わず管理職候補としての評価につながります。小さな班でも「まとめ役」を経験していると、履歴書にしっかり書ける武器になります。 - 5S活動や生産性向上のプロジェクトに関わった実績

5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を継続的に実施した経験は、「改善意識がある人」として受け止められます。特にトヨタ式の改善文化は世界的にも有名で、他業種でも「改善活動の経験者」として重宝されます。実際に取り組んだ内容や成果があれば、それは強力なアピール材料になります。

こうした経験は、製造業界内だけでなく、他業界の生産管理や品質部門、現場リーダー職などにも転用が可能です。

潰しがきく・きかないを分けるポイント

転職後に「潰しがきかない…」と後悔しないためには、以下のような視点を持って工場勤務を選ぶことが重要です。

面接の場で確認するのが望ましいですが、転職エージェント経由で確認するのもアリです。

- どんなスキルが身につくか、最初から見極めておく

求人情報や面接の場で「将来的にどんな仕事に関わる可能性があるか」「習得できる技術や経験は何か」を具体的に確認しましょう。

未経験歓迎と書かれていても、作業が単一である職場かどうかは必ずチェックしておくべきです。 - 将来的にどんな職種へ移れるかを逆算する

最初から「次に転職するならこの職種」と仮置きしておくことで、工場での経験の積み方が変わります。たとえば、「品質保証を目指したい」と思えば、測定や不具合対応の業務に積極的に関わる意識が持てます。 - 「ただ作業するだけ」で終わらない環境を選ぶ

現場で裁量があるか、改善提案が歓迎される雰囲気かどうかは、職場見学や口コミサイトのチェックが参考になります。「定着率が異常に高い」=「変化を嫌う職場」の場合もあるため、自主性が発揮できる環境かを見極めることがカギです。

もしこれから工場勤務に就くなら、作業内容よりも「どんな学びがあるか」「どこに応用できるか」を意識しておくと、キャリアの幅がグッと広がります。

スキルの棚卸しをしないまま働き続けるのではなく、「どんな価値を身につけられるか」を意識するだけで、あなたの未来は変わります。

「工場勤務は頭おかしい」「馬鹿にされる」という偏見の原因を解説

「工場勤務」と検索して、「頭おかしい」「馬鹿にされる」といった言葉を見ませんでしたか?

こうした言葉を見て、「本当にそんな世界なのか…?」と不安になる方もいるかもしれません。

結論から言えばNO。一部の偏った見方や極端な体験談に引っ張られているだけのケースが多いです。

ただ、そう言われてしまう背景には、いくつかの理由が存在しています。

なぜ「頭おかしい」と言われてしまうのか

この言葉が出てくる理由の多くは、以下のような現場の特性に起因します。

- 精神的な余裕が削られやすい環境

人手不足や納期に追われる職場では、作業スピードや正確さに常にプレッシャーがかかります。

休憩も短く、常に身体を動かしている状態が続くため、イライラしやすくなったり、口調が荒くなる人が出てくることもあります。 - 独特な人間関係の距離感

ライン作業では同じメンバーと長期間も顔を合わせることになります。

一方で部署間の交流が少ないことも多く、どうしても閉鎖的な空気になりがち。

その中で、ちょっとした言葉や態度のクセが強調され、「変わってる人」と見られてしまうことも。 - 「外の常識」とズレた行動や価値観

前述の通り、閉じた環境の中で長く過ごしていると一般的なビジネス常識やコミュニケーション感覚とズレが生じてくることがあります。

結果として、それが「非常識」と受け取られることも。

これらの要素が重なった結果、「工場には変わった人が多い」という印象が強くなり、それが極端な表現で広まってしまっているんです。

「馬鹿にされる」というイメージの根っこ

もうひとつ多いのが、「工場勤務は馬鹿にされる」と感じる人の声です。

その根底には、次のような社会的な誤解や構造があります。

- 学歴やホワイトカラー志向の偏見

いまだに「デスクワーク=優秀」「現場仕事=頭を使わない」といった古い価値観が根強く残っているケースもあります。 - メディアやSNSの影響

ネット掲示板やYouTubeのコメント欄などでは、過激な表現が目立ちやすく、それがあたかも事実のように広まることもあります。

匿名の悪意は、現実を正しく反映しているとは限りません。 - 仕事内容の見えにくさ

工場の仕事は外から見ると何をしているか分かりづらく、「誰でもできる作業」と誤解されがちです。でも実際は、手順通りに安全に正確に作業をこなすには集中力も体力も必要で、決して簡単な仕事ではありません。

誰かの偏見に、自分の価値を決めさせない

こうした言葉に触れると、誰だって少なからず心がザワつきます。

でも実際に工場で真面目に働いている人たちの多くは、責任感もあり、プロ意識も高いです。僕も営業職として現場と接してきた中で、それを何度も感じてきました。

誰かが言った言葉や、ネットで見かけた印象に、自分の未来を縛られないでください。

大事なのは、自分が「どう働きたいか」「どんな強みを身につけたいか」です。

工場勤務でスキルが身につかない」と不安な30代が取るべき5つの行動

「このまま同じ作業だけを続けていて、大丈夫なのか…」

「気づけばもう30代。今のままじゃ転職もできなくなりそうで怖い」

そんな不安を感じるのは、あなただけではありません。

工場勤務の現場では目の前の仕事に追われやすく、将来を見据える余裕がなかなか持てないのが現実です。

でも安心してください。

工場勤務という働き方でも、意識と工夫次第で「キャリアにつながる力」は十分に伸ばすことができます。

ここでは、「今の環境を活かしながら、スキルと可能性を広げる5つの行動」をご紹介していきます。

工場勤務中でも身につけられる「将来性のあるスキル」と習得方法

「工場の仕事って、スキルにならないでしょ?」

そう思っている人もいるかもしれません。

でも実は、現場の中にも「意識すれば確実に伸ばせるスキル」があります。

ここでは工場勤務しながらでも身につけられる「将来性のあるスキル」と、その具体的な習得方法を解説します。

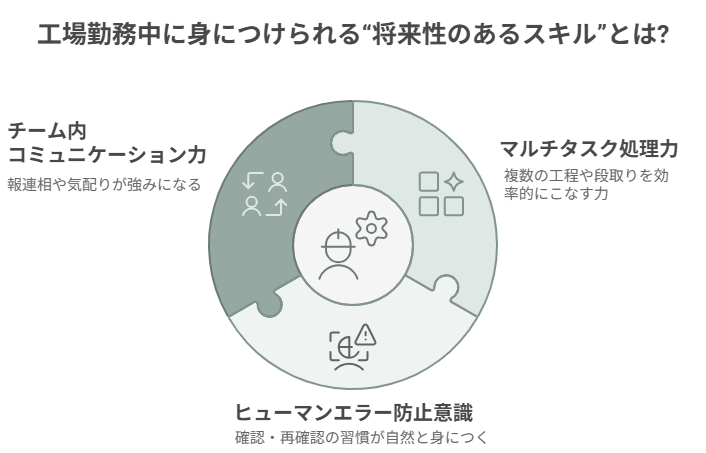

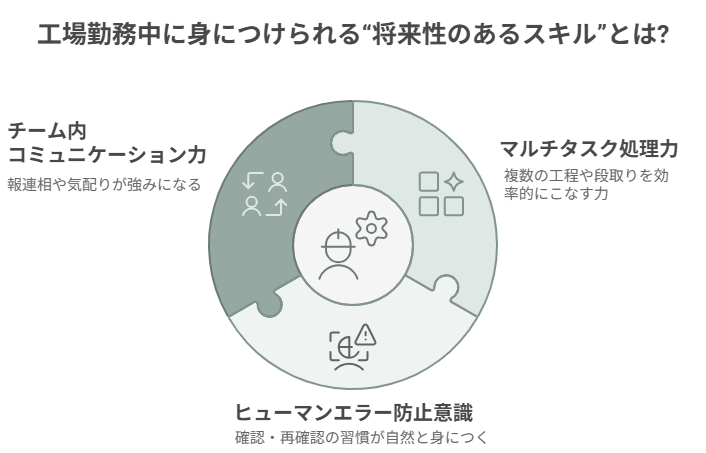

覚えておきたい3つの身につくスキル

工場勤務中に鍛えられるスキルは、次の3つが代表的です。

- マルチタスク処理力

製造現場では、複数の作業を時間内に正確にこなす場面が多く、効率的な段取り力や同時進行能力が磨かれます。これは現場だけでなく、オフィス職や管理職でも活きるスキルです。 - ヒューマンエラー防止意識(注意力・再確認習慣)

小さなミスが大きな事故につながる製造の現場では、「確認するクセ」が自然と身につきます。

この注意深さは、品質管理・検査業務などでも高く評価されます。 - チーム内コミュニケーション力

毎日同じ人と密に働くからこそ、報連相やちょっとした気配りが求められます。

実はこの「阿吽の呼吸」を経験してきた人材は、組織の潤滑油として重宝されることが多いです。

習得を加速させるために意識すべきこと

せっかく働いている環境を、スキルアップの場として活かすには、次のような行動が効果的です。

- 「なぜこの作業をしているのか」を考える習慣をつける

単にやるだけでなく、「この作業は何のため?」「どこに影響する?」と考えるだけで、理解力と応用力が段違いに伸びます。 - できる作業を1つでも多く増やす

積極的に他工程も覚えることで、汎用性が高まり、職場でも重宝されやすくなります。 - 改善提案ノートをつけてみる

「ここ、もう少しやりやすくできるのに」と思ったことをメモするだけで、改善視点が養われ、面談や転職時のアピール材料にもなります。

ほんの少しの意識と行動で、毎日の単純作業が「キャリアにつながる経験」に変わっていきますよ!

転職市場で評価されやすい「資格・スキル」厳選3つ

「何かスキルを身につけたいけど、何から始めればいいのか分からない…」

そんな30代の方に向けて、転職市場でも評価されやすい資格・スキルを3つご紹介します。

どれも今の工場勤務を続けながらでも取得可能ですよ。

なお「資格を取ること自体が目的」ではなく、「実務に活かせる、転職の武器になる」ことを重視しています。

1.フォークリフト運転技能講習(国家資格)

- 【どんなスキル?】

フォークリフトの運転に必要な資格で、工場・倉庫・物流業界では非常に汎用性があります。 - 【なぜ評価される?】

多くの製造業で必須とされており、「即戦力」と見なされやすい資格です。特に、出荷業務や在庫管理を担うポジションでは高確率で活用できます。 - 【取得方法】

免許を持っていない未経験者でも、約4日間の講習で取得可能(費用目安:3〜4万円)。有給や土日を使って取得する人も多数。 - 【活かせる転職先】

自動車部品・食品・物流系の工場、倉庫管理業、製造系派遣会社など多岐に渡ります。

2.QC検定(品質管理検定)

- 【どんなスキル?】

品質管理に関する知識と改善手法を体系的に学べる民間資格。現場での不良率低減や改善活動にも直結します。 - 【なぜ評価される?】

製造業だけでなく、建築・食品・医薬品など幅広い業界で品質管理が求められており、「現場を改善できる人材」として評価されやすくなります。 - 【取得方法】

年2回実施されており、3級は独学でも十分合格可能。テキストと過去問を繰り返せばOK。 - 【活かせる転職先】

品質管理職、検査員、ISO関連の業務、将来的には品質保証部門など

3.Excel(表計算ソフト)のスキル

- 【どんなスキル?】

データの集計・分析・報告書作成などに不可欠なビジネスツールスキル。特に関数・グラフ・ピボットテーブルの扱いができれば十分。 - 【なぜ評価される?】

工場の中でも、生産管理や現場リーダー層になるほど「手書き帳票からExcel管理へ移行したい」というニーズが高まっています。また、事務系・営業職などへのキャリアチェンジにも応用が効きます。 - 【取得方法】

スクールや通信講座もありますが、YouTubeや無料サイトでの独学でも十分対応可能。MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)という資格取得もあり。 - 【活かせる転職先】

生産管理、資材調達、一般事務、営業事務、IT事務など幅広い職種

この3つはいずれも「実務に直結する」「工場の外にも持ち出せる」スキルです。

最初は小さな一歩かもしれませんが、その積み重ねが将来の選択肢を確実に広げてくれますよ!

「中小製造業はやめとけ」は正しい?判断ポイントと転職先企業の選び方

「中小製造業はやめとけ」

この言葉をネットで目にして、不安になったことがある人もいるかもしれません。

確かに待遇面やスキル習得の観点から見ても、すべての中小製造業が理想的な職場とは限りません。

「中小だから悪い」のではなく、「見るべきポイントを見ていないから失敗する」ケースがほとんどです。

これから工場勤務に転職する人にとっては、「会社の規模」よりも「中身」が重要です。

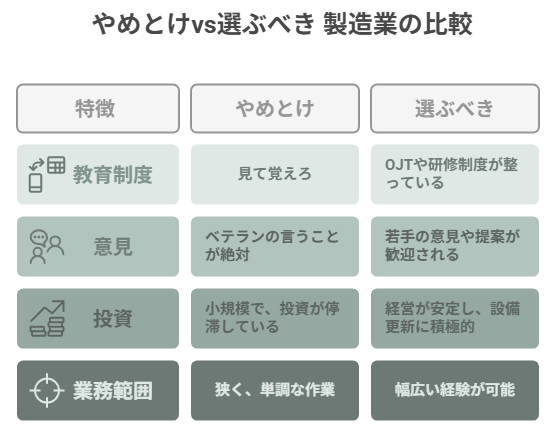

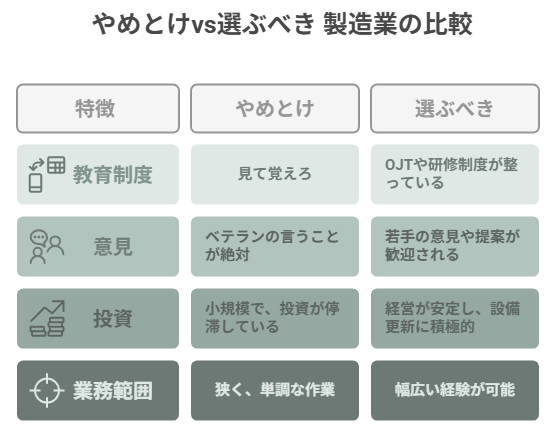

以下に「やめとけ」な企業と「選ぶべき」企業の特徴をまとめました。

実際によくある「やめとけ」な中小企業の特徴

次のような特徴が重なっている場合は、注意が必要です。

- 教育制度がなく「見て覚えろ」が基本

スキルが身につかないどころか、質問もしづらい雰囲気があると成長意欲を削がれます。 - 改善提案が通らず、ベテランの言うことが絶対

現場が属人的で閉鎖的だと、やる気があっても何も変えられません。 - 工場の生産量が少なく、設備投資も止まっている

売上が安定せず、先細りの懸念がある企業では、キャリアを築きにくくなります。 - 業務範囲が狭く、ずっと同じ作業だけを繰り返す

応用力が身につかないため、「潰しがきかない」典型パターンに入りやすいです。

逆に、将来につながる「選ぶべき」中小製造業の特徴

一方で、以下のような中小企業であれば、安心してキャリアを積んでいけます。

- マルチスキルを推奨し、幅広い工程を任せてもらえる

自分の守備範囲が広がることで、スキルも自信も自然とついてきます。 - 若手にもチャンスがあり、改善提案が歓迎される風土

「意見を聞いてもらえる環境」は、自分の思考力を育ててくれます。 - 業界内でニッチでも強みがあり、経営が安定している

特定分野での高シェアや、大手メーカーとの取引実績がある企業は安定性が高く、技術力も身につきやすいです。 - 現場だけでなく、事務や資材調達などに携われる機会がある

一歩先の業務に関われる環境は、将来的に別職種へのキャリアチェンジもしやすくなります。

こうした特徴にピンとくる企業があっても、「本当にここで大丈夫か…?」と迷う場面はあるかもしれません。

そんな時に役立つチェックポイントも紹介しておきます。

判断に迷ったら、ここをチェック

以下のポイントを意識しておくと、スキルが身につく環境かどうかを見極めやすくなります。

面接や企業研究の段階で調べる、あるいは転職エージェントに聞いてみるのもアリです。

- 入社後の教育制度やOJTの有無を確認

「見て覚えろ」ではなく、体系的にスキルが習得できる環境かどうかを確認することで、入社後の成長スピードや不安の軽減につながります。

特に未経験から入る場合は、ここが曖昧だと最初でつまずきやすいです。 - 改善活動や5S活動が日常的に行われているか

改善意識が根付いている職場は、社員一人ひとりに考える機会や発言権がある証拠です。

「やらされ仕事」ではなく、自分で考えて動く力が養える環境かを見極めるポイントになります。 - 離職率や社員の平均勤続年数をさりげなく聞く

定着率は職場の居心地や育成体制のわかりやすい指標です。

数字までは出てこなくても、「若い人も長く働いてるんですか?」など、カジュアルに聞くことで雰囲気のヒントがつかめます。 - 最新設備の導入に積極的か(ホームページやIR資料でもチェック可能)

設備投資に力を入れている企業は、長期的な成長戦略や社員の生産性向上を考えている傾向があります。

逆に、古い設備のまま何年も放置している会社は、現場への関心が薄いケースも。

「中小製造業=悪」と決めつけるのではなく、「どの企業でどんな経験が積めるか」を軸に選べば、スキルもキャリアも自然と伸びていきます。

中小製造業の選び方に関しては以下の記事も参考にしてみてください。

家庭持ちの30代が成功した「工場勤務からの転職先」3つのモデルケース

「今のままだと将来が不安。でも、家族もいるし、大きなリスクは取りたくない…」

そんな葛藤を抱えながらも転職に踏み切り、環境を変えることに成功した30代の方は少なくありません。

ここでは僕自身が見てきた中で、「この選択は堅実で、しかもキャリアにプラスになっているな」と感じた転職先のモデルケースを3つご紹介します。

それぞれ、家庭を持つ30代の立場から見て「年収」「働き方」「将来性」のバランスが取れた選択肢です。

ケース①:品質管理・品質保証(同業界・別職種)

- 【なぜ選ばれている?】

現場経験が活かせる上に、将来的にデスクワーク中心になりやすく、体力負担が軽くなるのが特徴。

製品知識や検査手順に慣れている工場出身者は重宝される傾向があります。 - 【どんな人が向いている?】

コツコツ確認作業が得意な人や、細かい点に気づける人。

5Sや不良率削減の経験があると尚良し。 - 【年収イメージ・将来性】

年収は現場職と大差ないか、むしろ上がることも。

長期的にはマネジメント職や品質保証職へのキャリアアップも可能です。

ケース②:生産管理・資材調達/購買(同業界・管理側)

- 【なぜ選ばれている?】

工程や製造の流れを知っていることが強みになるポジション。

現場と事務側をつなぐ存在として、経験者が重宝されやすいです。 - 【どんな人が向いている?】

スケジュール調整や段取り、物事を組み立てるのが得意な人。

Excelなどの基本的なITスキルがあると◎。 - 【年収イメージ・将来性】

年収は微増~同等程度だが、業務内容が知的で将来性あり。

管理職ルートに乗りやすく、働き方も安定します。

ケース③:営業職(異業界含む)

- 【なぜ選ばれている?】

製品知識や製造工程への理解があることで、「売る側」として説得力を発揮できるケースが多いです。特にBtoBメーカーでは、工場出身者が営業として活躍している例も珍しくありません。 - 【どんな人が向いている?】

コミュニケーションが苦ではない人。工場内での報連相ができていた人なら、十分適性があります。 - 【年収イメージ・将来性】

初年度は下がる可能性もあるが、成果次第で大幅な年収アップも可能。将来的には営業管理職、マネージャー職への道も拓けます。

工場勤務の経験が、こうした職種への「橋渡し」になることは実際に多いです。

今の職場で身につけた知識や習慣が、意外な場面で活きる――そんな転職は、決して夢ではありませんよ!

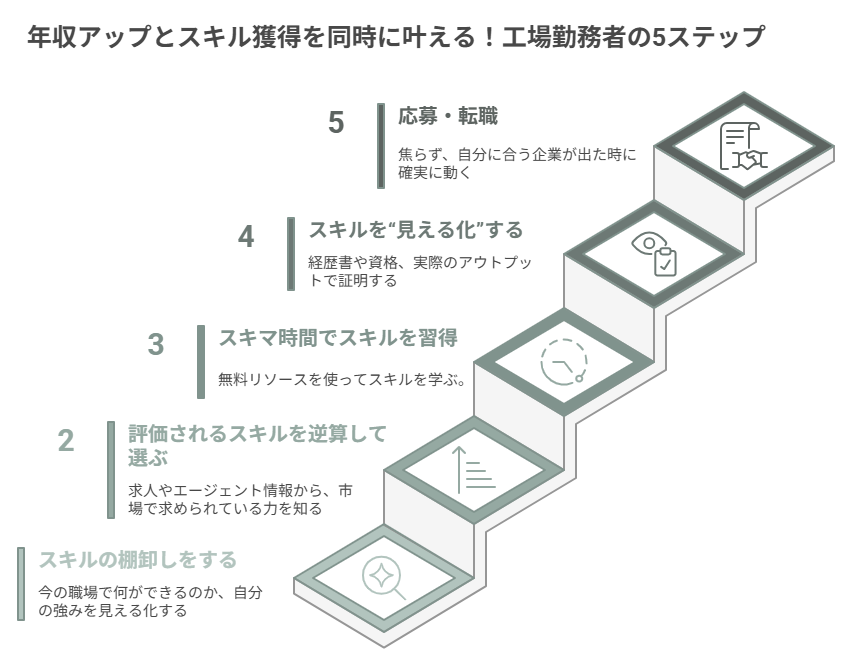

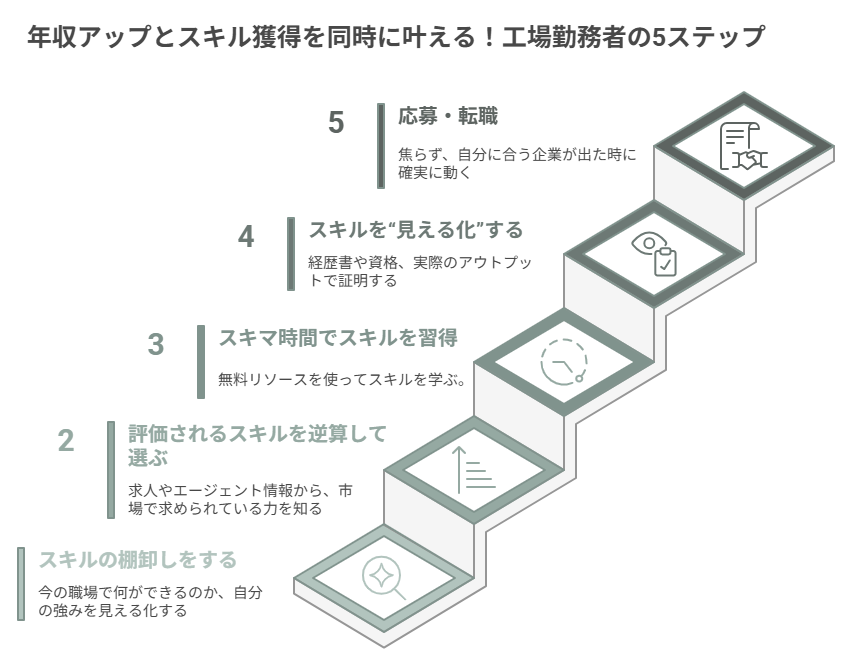

年収アップとスキル獲得を同時に叶えるための具体的ステップ

「スキルも身につけたいし、年収も上げたい。でも現実的にそんな都合のいい転職ってあるの?」

そう思っている方にこそ知ってほしいのが、「段階を踏んで環境を整える」という考え方です。

いきなり理想の会社に転職する必要はありません。

大切なのは、今の環境でもできることから始めて、自分の市場価値を少しずつ上げていくことです。

ここでは、「年収アップとスキル獲得を両立させたい」30代の方に向けて、現実的な5ステップをご紹介します。

【ステップ①】:今の職場で「身につけられるスキル」を棚卸しする

まずは、「今の職場で実は培えていること」が何かを把握するところから始めましょう。

- 工程管理、リーダー経験、改善活動など

- 作業スピードや品質安定性といった強み

- 他部署と連携した経験 など

これを整理しておくと、転職時に自分をどうアピールすればいいかが見えてきます。

【ステップ②】:「転職先で評価されやすいスキル」を逆算して選ぶ

次にやるべきは、「転職先で評価されるスキルは何か」を調べてみることです。

- Excelやデータ集計などのPCスキル

- 品質管理や生産管理に関する知識

- チームマネジメントや段取り力

「市場で求められているスキル」と「自分の経験」の接点を探すのがポイントです。

実際の求人票や転職エージェントの情報を参考にしてみましょう。

【ステップ③】:休日や空き時間に少しずつスキルを習得

「忙しくて勉強なんて無理…」と思っていても、10分単位でできることは意外とあります。

- 通勤中にYouTubeでExcelの基本操作を見て学ぶ

- 昼休みに転職アプリで求人を眺める習慣をつける

- 週1回、オンラインの無料講座を受けてみる

大事なのは、いきなり完璧を目指さず「続けられるペース」で習慣にすることです。

【ステップ④】:スキルを見える化して転職活動に備える

せっかく努力しても、それが他人に伝わらなければ意味がありません。

- 職務経歴書に実績や役割を書き出す

「何をやっていたか」だけでなく、「どのくらいできるか」「何に貢献したか」まで書き出すのがコツです。

具体例:

・「〇〇ラインにて、月産10,000個の組立工程をミスなく担当」

・「QCサークル活動のリーダーとして、3か月で作業時間を10%短縮」

数字や成果があると説得力が一気に高まります。小さな工夫でも構いません。

「やってきたこと」を棚卸ししておきましょう。 - Excelスキルなら簡単な表やグラフを実際に作ってみる

スキルは「言う」よりも「見せる」が強いです。職務経歴書に「Excel使えます」と書くより、作った成果物を提示できる方が圧倒的に伝わります。

具体例:

・作業日報のテンプレート

・月次の不良品集計表(仮データでOK)

・ピボットテーブルでの簡易分析例 など

面接で「見せられるもの」が1つあると、印象がまるで違います。 - 資格を取得することで「客観的な証明」にする

QC検定やフォークリフト技能講習などは、「現場経験に裏付けられた知識や技術がある」ことを証明できます。

ポイントは、「勉強した証」ではなく、「使える証明」として扱われる資格を選ぶこと。

面接官に「この人は最低限の知識を持っている」と安心感を与える材料になります。

これらを通じて、「何ができる人か」「どんな価値を会社にもたらせるか」が伝わるようになると、転職活動での評価は確実に変わってきます。

ステップ⑤:実績を活かせる企業に「タイミングよく」応募する

最後は、自分のスキルを活かせる転職先を見つけるステップです。

とはいえ、焦って選んでしまうとまた同じ環境に逆戻り…なんてことにもなりかねません。

- 転職エージェントを活用して、非公開求人も視野に入れる

一般の求人サイトには出てこない「優良案件」や「年収交渉がしやすい求人」は、エージェント経由でしか出回らないことも多くあります。

自分一人では探せない選択肢に出会える可能性が高まります。 - 自分の希望条件に合う求人が出たタイミングで動く

「今は忙しいから…」と先延ばしにしているうちに、希望通りの求人はあっという間に締め切られてしまいます。

希望条件だけはあらかじめ明確にしておき、「来たら即動ける状態」を作っておくことが大切です。 - 職場見学や口コミ情報もフル活用して「ミスマッチ」を避ける

給与や業務内容だけでは分からないのが「職場の空気感」や「人間関係」。

企業口コミサイトや、実際に見学させてもらえる機会があれば、必ず活用しておきましょう。

「思ってたのと違った…」を防ぐ最大の武器です。

こうした行動を積み重ねていくことで、「転職の成功確率」は確実に上がっていきます。

あくまで「焦らず・狙いを定めて・確実に一歩踏み出す」のが、転職成功のコツです!

年収アップとスキルアップは、どちらかを諦める必要はありません。

「準備さえしておけば、選択肢は広がる」――それが転職市場の現実です。

【まとめ】「工場勤務でスキルが身につかない」と感じたら、30代こそ行動を起こそう!

「工場勤務に転職しようか悩んでいるけど、スキルが身につかないってよく聞くし…」

「家族のことを考えると、転職に失敗するのが怖い…」

そんな不安を抱えて一歩踏み出せないまま、時間だけが過ぎていく――。

でも何も変えずに働き続けていると、5年後も10年後も、今と同じ悩みを抱えているかもしれません。

今が未来を選べる最後のチャンスかもしれません。

だからこそ30代の今、行動を起こすことに意味があります。

「工場勤務=成長できない仕事」ではありません。

ですが「どこで・どんな風に働くか」を間違えると、本当にスキルも年収も伸びません。

結果的に時間だけが過ぎていく可能性があります。

だからこそ、環境選び=企業選びが将来を左右する分かれ道になるんです。

実際、本記事で以下のことを解説してきました。

- 同じ工場勤務でも、スキルの身につく環境は存在する

- 将来につながる資格や経験を積む道もある

- 条件の良い職場は、探し方次第でいくらでも見つかる

なのに「調べない・動かない・相談しない」まま時間が過ぎると、選べる道はどんどん狭くなっていきます。

そんなもったいない未来は避けたいですよね?

まずは自分に合った道を一緒に探してくれるプロに相談することが、もっとも確実な一歩です。

特にこれから工場勤務にチャレンジしようと考えている方にとっては、

- 求人の見極め

- 自分の適性の棚卸し

- スキルアップの道筋づくり

を支援してくれるサービスを味方につけることが、転職成功の近道になります。

【もう迷わない】工場勤務の転職で失敗しないための3つの選択肢

最後に工場勤務の転職に強く、それぞれのニーズに応えてくれる3社をご紹介します。

どのサービスも登録は無料。僕もそうだったように、あなたの人生を変えるきっかけになるはずです。

選択肢を一気に広げたい人は

👉【リクルートエージェント】

製造業や生産管理、品質保証など「スキルが活かせる求人」が豊富。

「とにかく選択肢を見てから考えたい」「大手メーカーで働きたい」人に最適です。

リクルートエージェント公式サイト

今の経験をベースに条件を上げたい人は

👉【MillCrew(ミルクル)】

製造業に特化したスカウト型。

「現場経験をムダにせず、待遇を上げたい」「地方で働きたい」人から人気急上昇中。

MillCrew(ミルクル)公式サイト

すぐに安定した仕事が欲しい人は

👉【テクノスマイル】

トヨタ系の高待遇求人多数。

「家族を安心させたい」「住まいと仕事をセットで探したい」なら、ここ一択。

テクノスマイル公式サイト

登録だけなら5分。今動かなければ、何も変わりません。

「気になったから登録した」

その一歩が、3か月後のあなたの生活をガラッと変える可能性があります。

現状に不安を感じているなら――

今日を、「人生の選択肢」を広げる日にしませんか?

今日もよい一日を!